Errance

Jabbour Douaihy, né en 1949 à Zhgorta (Nord-Liban), est professeur de littérature française à l’université libanaise de Tripoli. Il est également traducteur et critique à L’Orient littéraire. Il a à son actif plusieurs ouvrages dont trois romans déjà traduits en français, Equinoxe d’automne (AMAM-Presses du Mirail, Toulouse 2000), Rose Fountain Motel (Actes Sud, 2009.) et Pluie de juin, nominé en 2008 pour le Prix international du roman arabe (2010).

Jabbour Douaihy, né en 1949 à Zhgorta (Nord-Liban), est professeur de littérature française à l’université libanaise de Tripoli. Il est également traducteur et critique à L’Orient littéraire. Il a à son actif plusieurs ouvrages dont trois romans déjà traduits en français, Equinoxe d’automne (AMAM-Presses du Mirail, Toulouse 2000), Rose Fountain Motel (Actes Sud, 2009.) et Pluie de juin, nominé en 2008 pour le Prix international du roman arabe (2010).

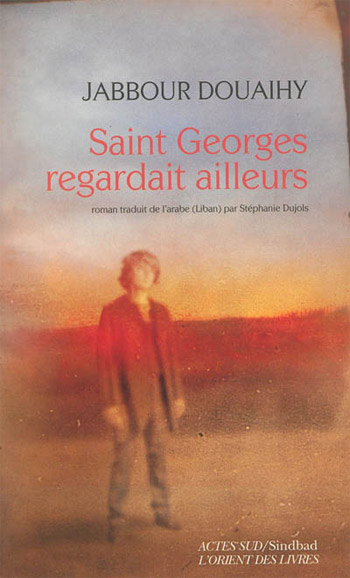

Les Editions Actes Sud/Sindbad viennent de lui publier un autre roman, dans une traduction de Stéphanie Dujols, intitulé Saint Georges regardait ailleurs. Paru à Beyrouth en 2010 sous le titre original Sharid al-manâzil, il a été, lui aussi, nominé en 2012 pour le Prix international du roman arabe et a obtenu le prix Hanna-Wakim du meilleur roman libanais.

Contrairement à Pluie de juin, son précédent roman, Jabbour Douaihy s’est longuement référé dans Saint Georges regardait ailleurs à la terrible guerre civile qui a commencé à ravager le pays à la fin des années soixante. Cette nouvelle oeuvre n’est pas, pour autant, un roman historique. Jabbour Douaihy s’est, certes, référé à des points de repères historiques, mais avec ses personnages imaginaires et sa structure particulière à une seule voix,, celle du narrateur, son roman se présente comme la triste trajectoire d’un jeune libanais, Nizam Alami.

Le roman commence et se termine à Hawra, un petit village escarpé du Nord-Liban près de Tripoli, dans une région montagneuse, fief de la communauté maronite. A la suite de la fuite en Syrie de son père, Mahmoud Yasser Alami, directeur d’une agence de voyages à Tripoli, poursuivi pour trafic de drogue, et aussi à cause de ses yeux bleus, ses boucles blondes, et son tempérament doux et gentil, Nizam fut pris en affection, dès son plus jeune âge, par Thomas (Touma en arabe) et Rakhima Bou-Chahine, un couple maronite aisé, plutôt solitaire, en mal d’enfants. Comme ils étaient les propriétaires de la maison d’été des Alami à Hawra et leurs voisins, Sabah, la mère de Nizam, les connaissant tant et si bien--elle les avait même invités à la circoncision de Nizam--accepta de laisser son fils vivre chez eux quand elle fut obligée de s’installer avec sa fille et ses jumeaux, chez ses parents à Homs, en Syrie.

Ainsi commença la construction identitaire du jeune Nizam dans ce village chrétien de Hawra. Après avoir fréquenté une école tenue par des sœurs lazaristes et obtenu tant bien que mal, son baccalauréat, Nizam voulut préparer une licence de droit à Beyrouth pour devenir avocat. Après bien des réticences, Rakhima accepta non sans « lui prendre quelque chose en contrepartie » (p.81) c’est-à-dire se faire baptiser. Docile et généreux par nature, familier des us et coutumes chrétiennes, désireux de vivre sa vie, Nizam accepta « en demandant aux deux époux de ne pas ébruiter la nouvelle… Par la même occasion, il leur annonça qu’il partait le lendemain pour Beyrouth, par ses propres moyens. C’était comme s’il avait voulu se blanchir avant de gagner sa liberté. » (p.84)

Tout le roman est structuré autour de cette décision fatidique, l’instant autour duquel se noue le drame, qui prend vite dans la trajectoire du jeune homme, l’allure d’une allégorie , une lente descente aux enfers. C’est là, à Beyrouth, ville gangrénée par le sectarisme et les différences de religion, que commence, en effet, l’errance identitaire de Nizam Alami. C’est dans cette ville qu’il devient peu à peu ce ‘sharid al-manazil’, l’errant, au sens propre comme au sens figuré. Peu enclin aux études, il commença vite à mener une vie de dilettante, fortuné, certes, mais sans aucune motivation précise, jusqu’au jour où Beyrouth explosa. Et les portes de l’enfer alors de s’ouvrir, larges et béantes, détruisant ses amours et ses illusions.

La guerre civile est certes, un sujet de prédilection pour les romanciers libanais. Sa description dans ce roman ne reste pas incluse dans la trame narrative ; elle n’en constitue pas la toile de fond, mais plutôt le ressort principal de l’ironie tragique qui court en filigrane tout au long du récit. La guerre civile au Pays des cèdres est comme celle qui embrase aujourd’hui tout le Moyen-Orient, une violence permanente, un volcan qui n’en finit pas de se réveiller, car l’ennemi dans ces pays ne se reconnaît ni à son faciès, ni à sa nationalité ni même à ses choix politiques mais à ses convictions religieuses, exclusivement. Au Liban, inscrites sur la carte d’identité nationale, elles forgent les destins:

« Jusqu’à ce jour, il n’avait jamais eu à montrer sa carte d’identité à personne, à part ce sergent-chef qui avait fait irruption, un soir, dans l’appartement de Manara. Thomas la lui avait obtenue au Sérail de Tripoli. Nizam avait souvent fait le fier devant les camarades parce que, sous la dictée du vieil homme, l’officier de l’état civil avait rempli les cases réservées à la description physique, alors que leurs cartes à eux étaient muettes sur ce sujet. Il avait tenté également de dissuader l’employé d’inscrire sa confession, mais l’autre avait insisté parce que c’était la loi. Alors quelque temps plus tard, Thomas avait tout simplement effacé la mention “musulman sunnite“ de la case réservée à la religion. » (pp. 230-31)

Et c’est là toute la tragédie du jeune Nizam. Ainsi dans ce beau roman-fleuve qui se lit comme un suspense, une histoire strictement familiale finit par devenir, à l’évidence, une histoire nationale.

Jabbour Douaihy, Saint Georges regardait ailleurs, roman traduit de l’arabe(Liban) par Stéphanie Dujols, Actes Sud/Sindbad, 348 pages.

Rafik Darragi

http://www.rafikdarragi.com