Bourguiba et l'islam: mortelles fêlures

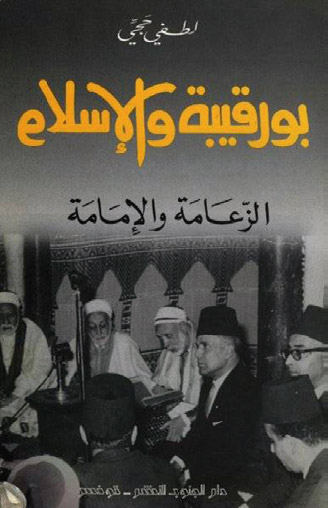

Lotfi Hajji, notre talentueux confrère d’Al Jazeera, après des articles d’approche proposant une relecture du legs de Bourguiba, nous a proposé un condensé synthétique dans un ouvrage qui fait référence et qui est à sa deuxième édition. La qualité première du livre, ce qui le distingue de l’abondante littérature sur cette personnalité éminente de l’histoire contemporaine, est qu’il sort des sentiers battus avec une analyse fort lucide et un jugement bien pondéré, loin de la moindre divinisation des dévots ou d’anathémisation des adversaires. Se situant donc loin de cette dialectique classique, oscillant entre l’hagiographie et la satire du fondateur de la Tunisie moderne, le livre est un appel à une nouvelle réflexion sur Bourguiba. Il y a eu deux Bourguiba. Il s’agit d’une lecture compréhensible au sens sociologique, écrite en arabe avec le style élégant et distingué si reconnaissable de Lotfi Hajji. En 286 pages, dont près d’une centaine d’annexes réunissant des documents de première main, l’auteur nous livre des aspects inconnus de Bourguiba et du bourguibisme, autant de fêlures mortelles dans une personnalité haute en couleur, dont notamment un chaînon manquant dans cette œuvre. Aussi, bien que novatrice, révolutionnaire même pour l’époque, elle ne sut être grandiose, l’ego surdimensionné de son auteur ayant choisi de se réserver ce sort.

Lotfi Hajji, notre talentueux confrère d’Al Jazeera, après des articles d’approche proposant une relecture du legs de Bourguiba, nous a proposé un condensé synthétique dans un ouvrage qui fait référence et qui est à sa deuxième édition. La qualité première du livre, ce qui le distingue de l’abondante littérature sur cette personnalité éminente de l’histoire contemporaine, est qu’il sort des sentiers battus avec une analyse fort lucide et un jugement bien pondéré, loin de la moindre divinisation des dévots ou d’anathémisation des adversaires. Se situant donc loin de cette dialectique classique, oscillant entre l’hagiographie et la satire du fondateur de la Tunisie moderne, le livre est un appel à une nouvelle réflexion sur Bourguiba. Il y a eu deux Bourguiba. Il s’agit d’une lecture compréhensible au sens sociologique, écrite en arabe avec le style élégant et distingué si reconnaissable de Lotfi Hajji. En 286 pages, dont près d’une centaine d’annexes réunissant des documents de première main, l’auteur nous livre des aspects inconnus de Bourguiba et du bourguibisme, autant de fêlures mortelles dans une personnalité haute en couleur, dont notamment un chaînon manquant dans cette œuvre. Aussi, bien que novatrice, révolutionnaire même pour l’époque, elle ne sut être grandiose, l’ego surdimensionné de son auteur ayant choisi de se réserver ce sort.

Il y a eu deux Bourguiba, en fait, selon Hajji : le premier est fini en 1969 à la suite d’une maladie dont il a réchappé miraculeusement. Le second, depuis cette date à la fin, a été sous l’influence envahissante d’un entourage qui le divinisait ou presque. C’est durant cette seconde période, où Bourguiba était devenu moins que son ombre, qu’il y a eu le plus d’excès et de dépassements faits en son nom, dont cette présidence à vie devant être pour ses admirateurs, s’attendant à une mort imminente, un hommage funèbre.

Complexité de la personnalité et de l’œuvre

Il est vrai que le terrain psychologique était propice aux menées des laudateurs. Charismatique, ayant un effet certain, avec son bagout d’acteur de charme, sur le commun du peuple comme sur les élites, Bourguiba avait une richesse de personnalité certaine, mais un ego surdimensionné aussi. S’il ne manquait ni de stature et de prestance ni d’intelligence et de cet ascendant sur les foules dont il ne sut user convenablement durant sa deuxième période, ses facultés ayant été amoindries. Il était malgré tout capable d’admiration; ainsi en avait-il pour la personnalité du Prophète, le considérant comme la plus importante personnalité politique dans le monde. Il aimait lire sa biographie qu’on doit à Mohamed Hussein Haykal.

Sa personnalité était bien complexe, à laquelle s’ajoutait une complexité supplémentaire de l’œuvre qui demeure rétive à toute simplification. En effet, elle était bien variée, faite d’innovations, mais aussi de reniements; ce que ne manque pas de révéler l’analyse exhaustive du dit et du non-dit, de l’oral spontané, excessif même, et de l’écrit retravaillé, policé. Les traits éminents de Bourguiba qui en ressortent sont cette personnalité narcissique ayant la prétention de parler de tout en lieu et place des spécialistes, particulièrement en matière religieuse. Mais il y a aussi et avant tout le personnage politique, attentif aux réactions, car il fut d’abord un leader au charisme certain, même s’il est allé en s’érodant progressivement.

Bourguiba n’a pas été laïque!

Sur le plan des convictions religieuses, il est bien difficile de catégoriser Bourguiba, l’aspect doctrinaire, dans sa vision, cédant le pas devant la question sociale et la réforme des esprits. C’est qu’on ne peut dénier à Bourguiba qu’il n’a point agi pour son propre compte, mais pour un projet social, même s’il a eu tendance à tout ramener à sa propre personne. Il avait une volonté de réforme certaine prolongeant des efforts qui l’ont précédé, en Tunisie comme ailleurs dans les pays arabes islamiques. À ce niveau, il faut toujours avoir à l’esprit l’état déplorable de la société tunisienne qui a bien évolué et changé depuis. A-t-il politisé la religion? Ce qui est sûr c’est qu’il y a eu interpénétration entre le religieux et le profane dans la vision de l’homme. Mais il n’a pas été laïque comme le soutiennent ses thuriféraires, ne serait-ce que parce que la sécularité suppose une séparation entre ces deux domaines. Or, Bourguiba les a mélangés, croyant que sa stature et son aura politiques, certaines au sortir de l’indépendance, l’autorisaient à dire la loi, non seulement civile — puisqu’il a osé prétendre être le système —, mais aussi et surtout religieux.

Le chaînon manquant de la démocratie

Ce qu’on ne peut manquer de reprocher à Bourguiba est ce côté provocateur du fait qu’il a adopté le choc psychologique comme option thérapeutique. C’est en cela que sa méthodologie a démontré ses limites. Il a eu le tort de ne pas s’ouvrir aux institutions religieuses existantes, dont les ulémas de la Grande Mosquée, ou même les cheikhs soufis, qu’il traitait de charlatans. Avec leur appui, il aurait pu réussir un changement de l’intérieur qui aurait été plus profond avec des acteurs efficients, en prise avec des réalités qu’ils connaissaient mieux que quiconque. Et son œuvre lui aurait survécu. On ne peut toutefois nier l’importance de son action éducative qui a même fait des ennemis de Bourguiba ses enfants légitimes, comme le reconnaît d’ailleurs l’un de ses opposants. Ce sont, au reste, ces enfants de Bourguiba qui étaient les premiers à lui reprocher ses contradictions avec l’absence de démocratie malgré un évident pari sur la matière grise, ce qui a condamné à l’échec son édifice rationaliste.

En effet, on ne pouvait prétendre parler d’ouverture religieuse dans l’exégèse du Coran et de la Sunna tout en pratiquant la fermeture politique et dogmatique dans l’espace public. Le chaînon manquant dans le projet de Bourguiba fut donc cet espace de démocratie. C’est ainsi que Hajji, qui n’a pas traité l’aspect politique du projet bourguibien dans le livre mais dans pas mal de ses articles,se demande-t-il toujours, reprenant le titre de l’un de ses articles: que se serait-il passé si Bourguiba était démocrate?

Farhat Othman

Lire aussi

Souvenirs d'un journaliste à Carthage

Bourguiba et l'islam: mortelles fêlures

Bourguiba, Ben Ali et les Islamistes

Quatorze ans après sa disparition, Habib Bourguiba est-il devenu une « Icône »