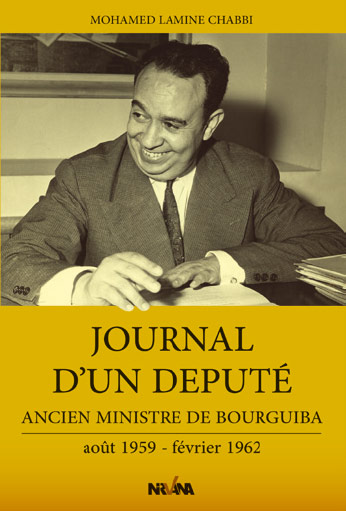

Journal d'un député : Ahmed Lamine Chabbi

Béchir Ben Yahmed, qui l’avait bien connu, le définit comme «un homme très bien et très seul».

Béchir Ben Yahmed, qui l’avait bien connu, le définit comme «un homme très bien et très seul».

Ministre de l’Education nationale dans le premier gouvernement de la Tunisie indépendante, Lamine Chabbi a tenu son journal d’août 1959 à février 1962 où il a consigné les réflexions que lui inspiraient les évènements que la Tunisie avait connus au cours de cette période. Il a fallu attendre un demi-siècle pour que les textes réunis par les soins de son fils, Morched Chabbi, soient publiés. On y découvre un homme bien en avance sur son temps, pressentant les dérives du pouvoir personnel, la mise au pas des syndicats, la monopolisation de la vie publique par « le Parti », la transformation du parlement en chambre d’enregistrement.

L’auteur pointe du doigt les caprices du prince, notamment la suppression de l’enseignement zeitounien, l’affaire de Bizerte, l’appel à la non-observance du jeûne. Ce sont des pans entiers de notre histoire qui nous sont rendus et commentés au jour le jour. Bonnes feuilles:

Jeudi, 8 octobre 1959: Mon frère Abu el Quacim Chabbi

La vie d’un grand poète peut n’apporter qu’un témoignage relativement modeste, en face de la valeur exemplaire de son œuvre poétique. Si l’on excepte les grands doctrinaires l’œuvre écrite ou parlée de l’action constitue une sorte d’épiphénomène. A l’inverse, il est rare que la vie des poètes et des penseurs rende compte de tous leurs élans. Abu el Quacim est précisément un de ces poètes, qui a tenu à ce que sa vie concorde avec ce qu’il développe dans son “Khayall Achiiri” et qui est à la fois son art poétique et le message de la nouvelle génération en matière de pensée, d’art et de littérature. En fait, il a soumis sa jeune existence à une discipline très étroite, morale et intellectuelle et dans une période où la nation était asservie à une non-coopération avec les pouvoirs établis quoi qu’il lui en coûtât de le faire. Sa force d’âme, peu commune, lui permit de résister aux tentations de la chair, son esprit de méthode et sa dialectique sévère lui permirent d’écarter le risque de se disperser ou de pactiser auquel pouvaient l’entraîner une nature très sociable et une vive intelligence.

Cette ascèse, qui mettait sa vie en conformité avec l’idée qu’il se faisait du poète, assurait à ses yeux l’authenticité de ses grands élans idéologiques ou affectifs et lui laissaient ressentir qu’il était à sa place de chef de file avec les devoirs que cela pouvait lui réserver. On voit aisément par là ce que la vie du poète doit à son œuvre et ce que l’œuvre gagne en contrepartie de la vie du poète. La maladie de cœur, dont le poète est très tôt affligé et qui affecte gravement sa santé, vient donner une note tragique au personnage, dont elle exalte les forces morales face à un destin injuste et cruel, ce sont là des forces et des circonstances, dont l’action conjuguée font que le poète parle haut et fort, que ce soit pour juger la vie bourgeoise de l’époque, ou pour diagnostiquer le passéisme incurable et vain de ceux qui se refusent à se laisser pénétrer par de nouvelles sèves et à juger l’humanité au nom d’un haut idéal de vie intense, de fraternité et d’amour. Cette question mériterait d’être posée, car le poète a résolu nombre de contradictions et est passé par des états d’âme et des conceptions apparemment contradictoires : à côté d’un panthéisme puissant, très éloigné de la tradition poétique classique, on trouve un idéalisme militant très éloigné du quiétisme panthéiste. A côté des cris du cœur jaillissants, on trouve une pensée philosophique sertie dans une dialectique serrée. A côté des problèmes internes et des préoccupations individualisées, le sentiment puissant du social. Il ne serait nullement hasardeux, à la lumière de ce qui précède, de conclure qu’on retrouve dans ces volte-face un aspect fondamental de la personnalité dominatrice du poète, de cette inquiétude volontaire qui lui permet rarement de s’abandonner à un seul aspect des choses ou à une seule inclinaison de sa sensibilité ou à tel entraînement de sa pensée. C’est cette exigence de dominer l’œuvre, en tant qu’aspect authentique de sa personnalité, qui donne la clef de cette énigme. Que ces retournements se retrouvent au bout d’un long poème ou d’un poème à l’autre, ils restent un des aspects les plus intéressants de la nature de Abu el Quacim. Il est permis, pour conclure, de se demander dans quelle mesure son message n’est pas en définitive classique. L’étude de Abu el Quacim, orientée dans ce sens, en serait, je le pense, complètement renouvelée.

Jeudi, 18 février 1960: Discours du Président Bourguiba

Je viens d’écouter le discours hebdomadaire du Président de la République Habib Bourguiba. A quinze jours de son dernier discours où ses recommandations assorties du malheureux plaidoyer que l’ont sait sur la non-observance du carême de ramadan, sa nouvelle tentative d’aujourd’hui me paraît procéder d’un aveuglement systématique et d’une argumentation si peu convaincante que l’on est en droit de penser que seule une passion obsessionnelle a pu obscurcir le jugement d’un chef d’Etat qui passe, à juste titre du reste, pour être l’un des hommes politiques d’Afrique les plus avisés et dont le courage incontestable s’allie parfaitement à une claire conscience des réalités et à un opportunisme de bon aloi, rarement pris en défaut.

Le fond du problème, est-il besoin de le rappeler, revient schématiquement à ceci : un devoir religieux millénaire, l’observation du jeûne de ramadan, peut-être le plus populaire en Tunisie et en tout cas le plus évident au regard, je ne dirais pas d’une conscience musulmane pratiquante, mais au regard d’une tradition de civilisation musulmane bien ancrée dans les mœurs, est, sans préavis, brutalement mis en cause par le Président Bourguiba dans son discours du 05/02/1960.

Le peuple dans sa quasi-unanimité en sera frappé de stupeur et d’indignation. Malgré l’attachement de la nation pour sa personne, exception faite de quelques hurluberlus, de quelques jeunes gens en mal de croissance et de quelques unités laïcisées, personne, femmes comprises, ne goûta ce zèle intempestif et indiscret. La raison invoquée, les bas rendements des chantiers d’assistance dont il apparut que l’on voulait faire l’épine dorsale du relèvement économique, insuffisances dont on entendait parler pour la première fois, ne pouvaient, sans forcer la réalité et sans beaucoup de complaisance à l’égard de ses propres thèses, être imputés au seul mois de ramadan, sans que l’on se soit préoccupé outre mesure des onze mois de bombance où, de l’aveu même de l’orateur, les bas rendements et les carences psychologiques de la main-d’œuvre utilisée étaient lamentablement évidents. L’argumentation soi-disant religieuse invoquée à l’appui d’une thèse aussi forcée sentait le forceps appliqué à un mort-né. Le tout laissait un goût de cendre à la bouche et faisait tinter douloureusement aux oreilles le sifflement de la trompette du prince jouant un caprice sacrilège et strident.

Avec le mépris des hommes que le président affiche de plus en plus, ce dernier n’hésita pas à annoncer triomphalement à un auditoire aussi peu décidé à le suivre que son soi-disant «mufti» que ce dernier allait derechef annoncer la bonne nouvelle en termes de «Fatoua» canonique au bon peuple de Tunisie. Le Mufti malheureusement ne l’entendit pas du tout de cette oreille et rendit une «Fatoua» des plus conformistes et sincères en vérité, laquelle ne parut point censurée par l’auguste pape improvisé. Le jour même, tout le monde en parlait en Tunisie et quatre jours plus tard, la «Fatoua» paraissait flanquée d’une courageuse campagne due à la plume imagée du célèbre et savantissime recteur de l’Université Ezzitouna. Aucune concession au prince qui s’était aventuré dangereusement dans le buisson sacré et non moins ardent, quoique pour de toutes autres raisons que celui attaché au nom d’un autre chef d’État qui était, lui, véritablement prophète.

Mercredi, 13 avril 1960: Discussion du budget d’équipement à l’Assemblée nationale

Aujourd’hui s’est jouée l’avant-dernière scène de cette tragicomédie qui s’appelle l’Assemblée nationale tunisienne.On a voulu, semble-t-il, respecter le formalisme traditionnel des assemblées parlementaires de par le monde par ce qu’il est convenu d’appeler la déclaration du gouvernement qui normalement ouvre le ban de la discussion du budget. Il s’agissait aujourd’hui du budget d’équipement qui pour un pays sous-développé devrait respecter un élément important et une occasion de discussion loyale et sincère entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Que voyons-nous à la place? Des soi-disant élus qui perdent leur temps et l’État qui perd son argent. Une Assemblée muette par nature et qui se garde de l’oublier, les rappels éhontés du président Farès recommandant le minimum de discussions étaient vraiment superflues mais montrant sous son vrai jour de tartuffe incapable et complexé qui s’agite dans le vide, quand son poste ou ses émoluments sont en jeu et qui fait le jeu du caporalisme primaire qui a envahi la Tunisie indépendante dès qu’il reçoit les apaisements les plus faux et les promesses les moins durables.

Voilà une nation livrée pieds et poings liés à une administration jeune et inexpérimentée, à un quarteron de personnages beaucoup plus aptes à conspirer sous le drapeau de la liberté qu’à s’en montrer les défenseurs zélés, une fois le pays débarrassé de l’impérialisme colonial et de ses valets.

Si on ajoute les roitelets du bled que sont les gouverneurs et les délégués régionaux du parti, on a une image à peu près fidèle de ce que peut ressentir tout homme soucieux du bien public et désireux de servir son pays.

On pourrait s’imaginer que c’est parce que les pouvoirs publics ont en face d’eux des hommes pusillanimes que les libertés sont étranglées et que des erreurs sont commises impunément qui pouvaient être aisément redressées avec un peu de fermeté et de courage. J’en conviens volontiers mais il ne faudrait pas oublier que le pays est dirigé par un petit nombre de personnes, d’aucuns pourraient dire en fait par une seule, qui sont décidées à diriger la pays par la manière forte et à briser toute résistance morale ou intellectuelle qui pourrait se dresser devant ce qu’ils croient être, souvent à tort, la bonne voie et en tout cas la seule voie valable dès le moment que les dés sont jetés et que l’option en est prise. Mais revenons à la séance de ce matin, d’abord les papotages futiles mais inévitables dans le cabinet du président, ensuite, on passe à la salle des séances de l’Assemblée où B.L qui fait office de président de conseil lit à la tribune un papier pendant quelque vingt minutes et se retire avec les quelques secrétaires d’Etat qui lui avaient fait tapisserie en laissant aussi peu de traces dans l’esprit des députés que probablement dans l’esprit des secrétaires d’Etat eux-mêmes. Il s’agissait en effet du budget d’équipement et le voilà qui parle de la monnaie tunisienne, des nouveaux tarifs douaniers.

Lourde et sempiternelle référence au décrochage économique vis-à-vis de la France dont les fruits se font en réalité attendre trop longtemps. Pour le reste, la trop facile controverse avec le régime colonial, le souci de faire preuve du loyalisme le plus plat à l’égard du président Bourguiba, sacrifier au culte de l’homme fort digne tout au plus d’un auditoire moins averti. Quelques balles perdues à rattraper comme son allusion à l’enterrement par l’Assemblée de la politique gouvernementale en matière de santé et d’enseignement.

Erreur grossière, l’Assemblée ayant voté le budget de ces deux départements en faisant des recommandations et des réserves précises. Somme toute, des mesures habilitées, des riens insignifiants, avec en passant, et sans doute pour ménager l’avenir, un coup de chapeau hypocrite et à chaque instant démenti par la réalité, aux prérogatives de l’Assemblée et à ses devoirs vis-à-vis du peuple. Si avaler de pareilles couleuvres est une condition de l’unité nationale, il est aisé de prévoir d’ores et déjà que ce sera un semblant d’unité, une façade à l’intérieur peu reluisant et couvrant de profondes lézardes ; à moins que l’appartenance à l’Assemblée ne constitue qu’une raison sociale et une voie méprisable à l’arrivisme le plus cynique. En ce qui me concerne, mon choix est fait depuis l’époque coloniale, je ne vois pas que dans la Tunisie indépendante il faille brûler ce que nous avons tous adoré : j’entends l’intégrité morale et le sens de l’intérêt public.

Samedi 23 juillet 1961: Bizerte

Cette nuit du vendredi 22 juillet au samedi 23 comptera tristement dans l’histoire de la Tunisie. En somme, la Tunisie, partie à l’assaut de la base de Bizerte à coups de manifestations populaires, se trouve en quelques heures installée dans une guerre meurtrière avec la France. Les Américains, sur lesquels on comptait, se font nos premiers censeurs, les Anglais aussi quoique en des termes plus perfides. Le Conseil de sécurité, saisi en pleine effusion de sang, élude le vrai problème qui est celui de l’évacuation de Bizerte par le rejet d’un paragraphe essentiel de la motion RAU -LIBERIA. Comme toujours, cette invention américaine renâcle devant le moindre tort causé aux intérêts stratégiques des États-Unis. En dépit de la mise en garde du Président Bourguiba lors de sa conférence de presse hier, notamment aux États-Unis, la décision n’en a pas été changée d’un iota et l’ordre des alliances a régné en maître, au sens d’une institution, qui aurait dû prendre pour emblème un éteignoir sur lequel soufflent les voix concordantes des alliés du dollar de la puissante Amérique.

Voici la première injure infligée à nos morts. L’on comprend de moins en moins dans ces conditions le revirement de Bourguiba qui, après ses admonestations et le jour même de cet échec dramatique, n’hésite pas à dépêcher pour la sixième fois Cecil Hourani (ndlr : conseiller politique de Bourguiba dans les années 60 du XXè siècle, d’origine libanaise) auprès des États-Unis et de la Grande-Bretagne, bien que ces deux puissances lui aient signifié en privé et en public qu’elles n’entendaient pas l’appuyer dans sa juste cause. Quand on songe que les malheureuses victimes de Bizerte et du Sahara ont été mitraillées par les B 26 américains et déchiquetées par les roquettes cédées à la France par les États-Unis, il faut être inconscient pour ne pas en tirer la leçon définitive et ne pas s’orienter résolument vers les pays de l’Est qui, à l’heure actuelle, sont les seuls à pouvoir aider les peuples opprimés, tant du point de vue économique que militaire.

Et si l’on vient agiter l’épouvantail de la conquête idéologique du communisme, on ne pourra plus guère nous faire croire que ce sera plus laid que la rapacité du monde soi-disant libre, dont le seul avantage, plus coupable à mes yeux est d’avoir l’hypocrisie en plus. Que reste-t-il à faire? S’armer d’abord à n’importe quel prix, négocier ensuite, dans une situation de force. Si cela devait ramener la guerre, eh bien ce sera celle de tout le Maghreb, eh bien en définitive du monde entier.

L’on comprendra, alors un peu tard, qu’il valait mieux mécontenter la France, cette puissance aux mains tachées de sang de ses faibles victimes, depuis bientôt quinze ans que de précipiter le monde entier dans le chaos.

Mais je doute fort que Bourguiba soit l’homme de cette politique. Il n’est ni assez profond, ni assez pessimiste, ni assez détaché pour le faire. Encore une occasion perdue après tant d’autres, hélas!