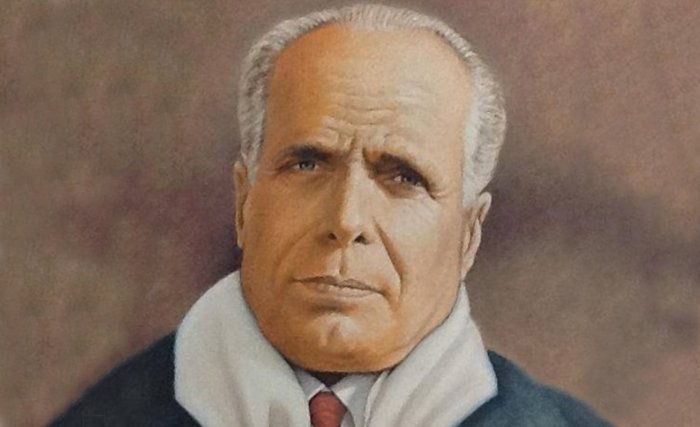

Le coucher d’un démiurge

Par Chedli Klibi

.jpg)

Il naquit avec le siècle, peut-être l’a-t-il même précédé d’un an ou deux, selon le témoignage de l’un de ses condisciples à Saidiki. Il fut grand par l’esprit et par le cœur. Capable de toutes les générosités et, par personnes interposées et en quelque sorte de façon abstraite, susceptible de toutes les férocités à l’égard de ses adversaires politiques.

Pétri d’histoire et d’imaginaire poétique épique, il considérait que le pouvoir autorisait tout, donnait l’absolue puissance, pourvu que la fin poursuivie fût de « consolider l’Etat », de «renforcer la cohésion du peuple », de « lutter contre le sous-développement », sa préoccupation de tous les instants, de propager les lumières de la raison et la culture.

Sa référence suprême fut toujours sa conscience. Très vite, sa raison, d’une lucidité admirable quand aucune passion ne venait l’obscurcir. Esprit fort, toujours brillant, jusqu’à cette méchante dépression qui devait lentement altérer ses merveilleuses facultés et éteindre son regard. Son pouvoir tenait à ce regard bleu-gris, tour à tour séducteur et menaçant, à ce verbe qui n’appartenait qu’à lui, que d’aucuns cherchèrent vainement à imiter et qu’il inventait, lui, à chaque mot, à chaque phrase, un verbe singulier et dans lequel, pourtant, chacun se reconnaissait.

Il enseignait la liberté, le sens de l’ordre et du courage, à rebours, insistait-il à chaque fois, de ces petits beys qu’il fustigeait dans ses discours, tout en exerçant une autorité sans partage. Du moins pour les grandes choses, ou celle qui lui paraissaient telles, car en réalité il laissait à ses collaborateurs le soin de faire le reste.ses larmes coulaient facilement à la vue du malheur qui frappait un « pauvre diable », rencontré incidemment au cours d’une visite en province. Socialiste, il avait toujours été, de cœur. Il le devint par raison, considérant que c’est le seul moyen de venir en aide à cette cohorte d’indigents hérités du Protectorat. Il le devint aussi pour sacrifier à une mode, surtout depuis qu’un certain Nasser opta pour un régime socialiste.

Mais, au vrai, il voulait une Tunisie moderne, propre, instruite, cultivée, à l’image de cette France qu’il avait tant admirée dans sa jeunesse. D’une « poussière d’individus », le mot n’est pas de lui mais d’un historien à la fibre colonialiste, légués par les multiples décadences que le pays avait connues au cours de sa longue histoire, il ambitionnait de faire un peuple « uni, cimenté, solidaire », capable de résister à toutes les menaces extérieures. Il fallait pour cela éduquer les masses par le biais de l’Etat, qu’il voulait fort, et du Parti, qu’il souhaitait grand et dynamique, donc un et unique, puisant son inspiration dans la fierté patriotique et dans ce rêve d’une Nation-Etat qui le hantait depuis qu’il avait lu des auteurs français qui exaltaient ce modèle.

Il s’entourait de tous ceux qu’il avait aimés, en son lointain passé, et de ceux qu’il aima chemin faisant. Aux vieux militants qui lui étaient restés fidèles s’ajoutaient, au hasard des rencontres et selon les besoins de la conjoncture, des hommes dont il appréciait le tempérament politique, ou qui le comprenaient à demi-mot ou se pliaient à la logique du moment. Mais son grand plaisir, c’était d’avoir à ses côtés quelques esprits brillants pour l’aider à mettre la Tunisie au-dessus de cette mêlée confuse de pays dits en voie de développement et qui, pensait-il, n’étaient pas près d’y accéder.

C’est l’après-midi qu’il voyait ceux qu’il appelait ses compagnons, qui lui rappelaient les beaux moments de sa lutte, cette épopée exaltante qu’il avait conçue, pressentie même dès sa prime jeunesse et qu’il ne cessait de parfaire et d’en fignoler les contours, à l’occasion de chaque célébration. Il invoquait, dans ses discours, le passé et les aïeux, son père et surtout sa mère, qu’il bénissait d’une voix pathétique pour l’avoir mis au monde et s’être donné tant de mal pour l’élever, lui le dernier-né.

Avec les autres collaborateurs ou dignitaires, gens du moment, il tenait le matin, dans son cabinet de travail, des réunions qui tournaient vite au discours politique ou, s’il était en tête à tête avec l’un d’eux, au monologue. Il savait animer un entretien, relancer, par des souvenirs émus ou des anecdotes drôles, une conversation languissante. On l’écoutait religieusement. Si l’on venait à formuler une réserve sur un point de détail, on prenait bien soin de mesurer son propos, afin de ne pas heurter de front le grand oracle.

Comme son cabinet de travail à Carthage communiquait, par une porte simulant une bibliothèque, avec sa chambre à coucher, des oreilles curieuses pouvaient, à l’occasion, écouter ce qui se disait au cours de séances mémorables, et avoir ainsi la primeur des décisions ou même des intentions du démiurge qui, depuis son bureau, faisait la pluie et le beau temps.

Au Palais de Carthage, dans le grand salon face à la mer, il était tour à tour Hannibal ou Jugurtha, un Jugurtha qui avait réussi selon le mot de Fanfani, Ibn Khaldoun ou… Auguste Comte. Il croyait en l’Homme et en la Raison. Donc en lui-même et en sa propre raison, qui donnait ce pouvoir illimité sur les hommes. S’il lui arrivait de regretter de n’être pas à la tête d’un grand Etat à sa mesure, l'Egypte, par exemple, ou la Turquie, il vouait à sa petite Tunisie étriquée, étroite et sans grandes richesses, un amour sans bornes et peut-être sans pareil, un attachement viscéral, tant il s’était identifié à elle, dans les prisons et en exil. Il compensait l’exigüité du territoire par le renom de Carthage. Mais il fut ravi un jour de s’entendre dire qu’il était plus connu dans le monde que la Tunisie même, et plus célèbre que Carthage. Il aimait les femmes. Il eut dans les années quarante le coup de foudre pour une jeune dame aux yeux bridés qu’il devait adorer presque toute sa vie. Elle appartenait pourtant à une bourgeoisie tunisoise dont les comportements l’avaient tant blessé dès son adolescence.

Il aimait s’entourer des femmes belles ou intelligentes ou, comme lui, emblématiques d’un combat… ancien. Les femmes, après l’indépendance, n’eurent pas vraiment à combattre pour leur émancipation. Il leur donna des libertés, des droits, des facilités dont elles n’avaient même pas rêvé. Il le fit autant par conviction qu’en souvenir de sa mère et par amour aussi pour celle qui l’avait séduit dès la première rencontre, et qui devint par la suite sa seconde épouse, après la Française Mathilde qu’il continua de voir jusqu’à son décès dans une ville située au sommet de la colline Byrsa. Il le fit sans doute aussi pour le panache et pour se démarquer d’un environnement régional d’un autre temps.

Rencontrer les femmes était toujours pour lui une fête, tant elles étaient, depuis la perte de sa mère, restées à ses yeux un paradis perdu, un futur jamais atteint. Ses amitiés avec les hommes, en revanche, étaient constamment à refaire, à reconstruire. Jamais les même, de reste. Il fut le Chevalier du Temps, enjambant les générations successives, et n’eut aucune idée de l’Eternité, sauf pour la pérennité de son nom et de l’équipe combat dont il voulait que l’Histoire gardât à jamais le souvenir. Pour lui, le temps s’arrêtait au seuil de la …plutôt au terme de la vie, la mort n’existant que pour les autres. En affectant de plaisanter, il promettait périodiquement à ses militants qu’il leur survivrait encore dix ans. Au sortir de l’hôpital militaire, il y a quelques semaines, il lança à ceux qui l’accompagnaient qu’il allait vivre six ans encore. Las !

L’enfant de Monastir, Bourguiba, l’homme qui s’identifiait à la Tunisie, fut, par intermittence, dans des jeunesses furtivement retrouvées, Victor Hugo à Paris, l’Aiglon à Vienne et sans cesse, secrètement, au fond de son cœur poète, César subjugué par Cléopâtre.

Chedli Klibi

Ancien ministre de la Culture

et ex-secrétaire génal de la Ligue des Etats arabes.