Mahmoud Djellouli (1750-1839): Un homme de pouvoir au temps des pachas beys de Tunis

Pouvoir despotique de type oriental, le pouvoir des beys de Tunis (plus précisément de 1705 à l’intervention française en 1881) s’appuyait principalement sur les mamelouks, collaborateurs de statut servile mais qui accédaient aux plus hautes fonctions et bénéficiaient amplement des largesses de leur maître.

Cependant, la dynastie husseïnite (1705-1957), soucieuse de conforter sa politique d’autonomie à l’égard de l’Empire ottoman, chercha très vite à renouer avec la tradition politique fort ancienne du pays, qui consistait à mettre en avant le caractère tunisien du pouvoir. Ainsi émergèrent des familles autochtones qui furent rapidement associées à la gestion des affaires : les Lasram, Bou Attour, Mrabet, Belhadj, Ben Ayed et d’autres encore. Ces familles dites du Makhzen, toutes issues de différentes villes et régions de l’intérieur, constituaient un puissant relais entre le pouvoir central et les populations.

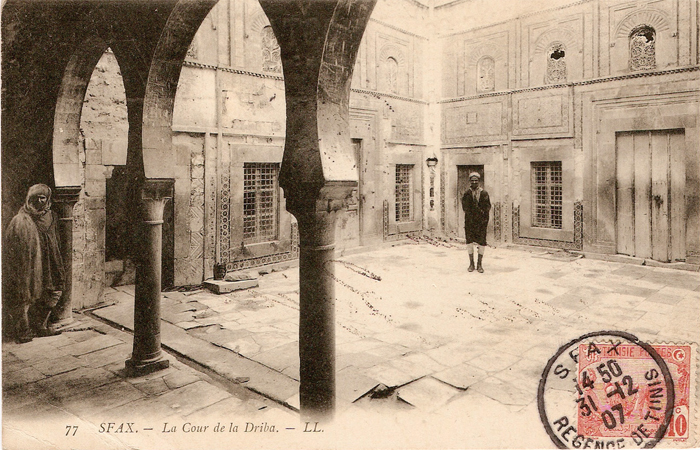

L’une des lignées les plus illustres et certainement celle dont la longévité dans l’exercice de l’autorité fut la plus importante est la famille Djellouli (Al Jallûlî, Jallouli)). Selon l’excellent historien Ben Dhiaf, les Djellouli, originaires de Sfax, avaient déjà servi les émirs hafsides au Moyen Age. En tout cas, on retrouve dans les premières années de la dynastie husseïnite, Farhat comme gouverneur de Sfax vers 1720-1730, auquel succédèrent son fils Ali et son petit-fils Bakkar. C’est d’ailleurs ce dernier, gouverneur de Sfax et homme d’affaires en relation avec l’Orient, qui fit l’acquisition à Istanbul d’un jeune mamelouk appelé à un grand destin. Youssouf, futur Saheb Ettabaâ, puisque c’est de lui qu’il s’agit, fut initié à la langue, à la culture et aux usages du pays au Dar Djellouli de Sfax et se lia d’une amitié quasi-fraternelle avec le fils aîné de Bakkar, Mahmoud. Son éducation terminée, Youssouf fut offert en 1777 à Hammouda fils du bey régnant Ali pacha, le jour de son investiture comme prince héritier. L’idée de Bakkar s’avéra judicieuse puisque Youssouf ne tarda pas à acquérir la confiance totale du prince. Une fois au pouvoir, celui-ci en fit son collaborateur de tous les instants. Les Djellouli, déjà appréciés de la famille husseïnite, disposaient désormais d’un appui considérable au cœur du pouvoir et à une époque où la dynastie était à son apogée. Les conditions étaient réunies pour la mise en œuvre d’une réussite tunisienne fascinante qu’il fut donné au fils de Bakkar, Mahmoud, né en 1750, de conduire à son apogée.

Devenu doyen de la famille à la mort de son père Bakkar en 1782, Mahmoud Djellouli lui succéda comme caïd de Sfax à une époque où cette charge était vénale; ce qui supposait deux choses chez son acquéreur : l’argent et un réseau d’agents dévoués. Mahmoud sut tirer profit des acquis de la famille et les augmenta puisqu’il élargit son influence au Sahel et à Sousse. Associant ses fils à l’exercice de l’autorité, il obtint le caïdat de Sfax pour son fils Mohammed issu de son premier mariage avec une jeune femme de la famille Sellami, ce qui lui permit de garder la haute main sur le «fief» de la famille lorsqu’il fut appelé à Tunis par Hammouda pacha en qualité de conseiller. Les Djellouli étaient aussi très à l’aise dans l’arrière-pays de Sfax grâce à leur ascendant sur la tribu des Methelith, dont les fils et descendants de Mahmoud furent souvent les caïds, tant il est vrai qu’à l’époque, en Tunisie comme partout en Orient, il ne pouvait y avoir de vraie puissance sans une alliance avec les bédouins.

Il convient de rappeler ici que la conjoncture méditerranéenne était alors favorable au commerce mais aussi, en raison des guerres de la Révolution et de l’Empire, à une activité particulièrement lucrative et qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle aussi bien dans les régences dites « barbaresques » de Tripoli, de Tunis, d’Alger ou encore à Salé, qu’en Europe : l’activité corsaire. Le bey lui- même, son ministre Youssouf, des dignitaires se lancèrent dans cette entreprise que l’on qualifiait alors dans les documents tunisiens de «djihad maritime», puisqu’on courait sus aux «infidèles ennemis de la foi». Le plus entreprenant de ces armateurs corsaires fut sans doute Mahmoud. Le voyageur anglais Grenville Temple écrit à son propos : «Jalooli, one of the richest individuals in the Beylik made the great bulk of his fortune by his cruisers, of wich he is said to have possessed no less than twenty three at one time; and so successful were they that eight prizes arrived in one day, to fill his coffers with the plunders of Christians». (récit de voyage publié à Londres en 1835). Les prises lui rapportaient gros en biens de toutes sortes et, bien sûr, aussi en esclaves et odalisques dont Chelbia qu’il épousa en secondes noces et qui lui donna ses fils Farhat, Hassouna et Hassan.

L’Etat beylical, impécunieux comme tous les Etats, affermaient non seulement les charges gubernatoriales mais aussi la perception des impôts. Mahmoud acquit ainsi en 1808 la charge de Douanier général de la régence, ce qui lui conféra d’emblée une puissance politique et économique considérable. Tout ce qui entrait comme marchandises en Tunisie ou en sortait devait être soumis à une autorisation (connue sous le nom de «teskéré») délivrée par délégation du bey par le «gumrugjî» Djellouli. Politique et affaires allant de pair, Mahmoud se lança, à l’instar des dignitaires mamelouks et autochtones, dans des entreprises commerciales qui prenaient le plus souvent la forme de commandite ou d’associations avec des marchands travaillant sur l’Orient ou l’Europe. Les revenus imposants générés par ces activités étaient convertis, comme c’était l’usage, en propriétés foncières et immobilières. Mahmoud constitua de la sorte une rente dont la richesse ne manque pas d’impressionner toutes les personnes qui ont l’occasion de consulter les archives conservées par ses descendants. Outre ses propriétés à Sfax, il acquiert de très nombreuses parcelles d’oliviers dans tout le Sahel et en d’autres endroits du pays. A Tunis, il entre par la grande porte en faisant, en 1794, l’acquisition d’un palais de la médina qui appartenait au gendre de Hussein bey Ben Ali, le fondateur de la dynastie. Outre la demeure, il achète aussi un ensemble de dépendances et d’autres maisons alentour. Sa bibliothèque était ouverte aux étudiants qui, comme le futur ministre et historien Ben Dhiaf, purent ainsi avoir accès à des manuscrits rares. Celle de sa maison de Sfax était également accessible au public.

Lui-même, nous dit Ben Dhiaf, lisait beaucoup et était féru de grammaire, de droit musulman et d’histoire. Pour la villégiature d’été, il fut un des premiers dignitaires à choisir Gammarth. Au printemps, il se rendait dans un superbe palais de plaisance, voisin de celui du bey, à La Manouba. «Un jour, dit un récit d’époque cité par l’historienne Lucette Valensi et relatif à cette villégiature, comme le bey Hammouda pacha reprochait à Djellouli de ne l’avoir pas convié à un repas, celui-ci se déclara prêt à le recevoir. Au jour dit, le bey se rendit au lieu convenu où le repas était servi et consistait en un seul plat. Quand on releva le couvercle, le plat se trouva plein de sequins mahboub-s sur lesquels était posé un brillant. Le cadeau s’élevait à cinq cent mille piastres…».

Pendant tout le long règne de Hammouda pacha, Mahmoud Djellouli incarna donc la réussite autochtone à l’ombre d’une dynastie alors à son apogée. Il jouissait de la confiance absolue du souverain. C’est ainsi qu’il fut chargé de se rendre à Malte pour faire construire et acquérir pour le compte de l’Etat des navires de guerre et de l’équipement militaire. Il y séjourna de 1810 à1813 et mit à profit son séjour pour développer les relations d’amitié avec l’Angleterre, maîtresse de l’île. Mahmoud Djellouli était pleinement reconnaissant au bey de ce statut privilégié et n’hésitait pas à voler au secours de son maître, le pacha, s’il venait à se trouver en difficulté. Le plus bel exemple de ce dévouement se situe en 1807. Vaincu par les Turcs d’Alger, en mai de cette année-là, Hammouda pacha, soucieux de prendre rapidement sa revanche, se trouva dans l’obligation de reconstituer son armée. Mais l’argent lui manquait. C’est Mahmoud Djellouli qui fournit tout ce qui était nécessaire. Son attitude incita Hamida Ben Ayed, son rival, à faire de même. Dès le mois de juin, les troupes du bey, de nouveau opérationnelles, réussissaient à chasser les Algérois et à libérer le pouvoir husseïnite de la tutelle que la régence voisine tentait de lui imposer au motif que les fils de Husseïn Ben Ali n’avaient dû leur salut qu’à leur exil à Alger, au moment de la victoire de leur cousin et ennemi en 1740. Des contributions exceptionnelles du caïd Djellouli, il y en eut d’autres, comme sa participation à la construction du port de La Goulette, nous dit l’historien Gallico.

Pendant tout le long règne de Hammouda pacha, Mahmoud Djellouli incarna donc la réussite autochtone à l’ombre d’une dynastie alors à son apogée. Il jouissait de la confiance absolue du souverain. C’est ainsi qu’il fut chargé de se rendre à Malte pour faire construire et acquérir pour le compte de l’Etat des navires de guerre et de l’équipement militaire. Il y séjourna de 1810 à1813 et mit à profit son séjour pour développer les relations d’amitié avec l’Angleterre, maîtresse de l’île. Mahmoud Djellouli était pleinement reconnaissant au bey de ce statut privilégié et n’hésitait pas à voler au secours de son maître, le pacha, s’il venait à se trouver en difficulté. Le plus bel exemple de ce dévouement se situe en 1807. Vaincu par les Turcs d’Alger, en mai de cette année-là, Hammouda pacha, soucieux de prendre rapidement sa revanche, se trouva dans l’obligation de reconstituer son armée. Mais l’argent lui manquait. C’est Mahmoud Djellouli qui fournit tout ce qui était nécessaire. Son attitude incita Hamida Ben Ayed, son rival, à faire de même. Dès le mois de juin, les troupes du bey, de nouveau opérationnelles, réussissaient à chasser les Algérois et à libérer le pouvoir husseïnite de la tutelle que la régence voisine tentait de lui imposer au motif que les fils de Husseïn Ben Ali n’avaient dû leur salut qu’à leur exil à Alger, au moment de la victoire de leur cousin et ennemi en 1740. Des contributions exceptionnelles du caïd Djellouli, il y en eut d’autres, comme sa participation à la construction du port de La Goulette, nous dit l’historien Gallico.

Mais cet équilibre harmonieux aux plans politique, social et économique fut bientôt menacé. Les problèmes commencèrent à partir du moment où l’Europe, débarrassée des conflits armés de la Révolution et de l’Empire, se tourna de nouveau ver sa politique de suprématie économique dans une Méditerranée d’où disparut, à partir de 1815, l’activité corsaire paralysée par la puissance de feu des flottes militaires occidentales. Ce retour en force coïncida rapidement avec des problèmes de gestion des finances de l’Etat beylical, en particulier sous le règne d’Ahmed pacha bey (1837-1855) en raison de réformes militaires particulièrement coûteuses. Dès les règnes de Husseïn et de Mustafa, cependant, les choses commencèrent à se gâter. En 1830, la fameuse affaire de l’huile inaugura l’ère des déboires financiers de l’Etat beylical et des familles du Makhzen. De quoi s’agissait-il ? pour faire face à ses dépenses, le pouvoir fut obligé de recourir à divers expédients, en particulier la vente par anticipation aux négociants étrangers de la production d’olives. Dans l’impossibilité de faire face à ses engagements en raison notamment d’une série de mauvaises récoltes, le pouvoir se retourna vers les familles caïdales, comme les Djellouli et les Ben Ayed qui, bon gré mal gré, mirent la main à la poche. Elles ne se privèrent pas, nous dit Ben Dhiaf, de se dédommager des exigences excessives du gouvernement sur le dos des populations sur lesquelles elles exerçaient leur commandement. L’Etat, bien content d’avoir renfloué en partie son déficit en extorquant des fonds à ses gouverneurs, fermait les yeux sur leurs exactions. La paupérisation des fellahs tunisiens au Sahel et ailleurs ne cessa dès lors de s’aggraver sans que le déficit des finances de l’Etat et l’endettement croissant cessassent pour autant.

Ces difficultés n’étaient pas un phénomène tout à fait inédit. Ce qui était nouveau, c’était leur coïncidence avec le poids dont les milieux européens du commerce jouissaient désormais grâce au contexte régional et mondial marqué par les progrès inéluctables de l’hégémonie occidentale. Dans le même temps, l’influence de l’Europe ne manqua pas de se manifester au niveau du mode de vie des élites de la politique et de l’économie. L’engouement des fils des grandes familles pour le luxe à l’européenne coûtait d’autant plus cher que ces jeunes aristocrates se lancèrent imprudemment dans des opérations financières et commerciales dont ils ne maîtrisaient pas les ficelles. Ils tombèrent souvent dans les pièges tendus par leurs «associés» étrangers, désormais puissamment appuyés par les consuls européens à Tunis. Les fils de Mahmoud, Farhat, Hassouna et Hassan – tous placés par leur père à des postes de caïds-gouverneurs à Sousse, à Monastir ou encore à la tête de la tribu des Methelith, ne firent pas exception. Le magnifique patrimoine édifié par leur père et leurs aïeux devint la proie des créanciers qui, ici, comme en Turquie, en Egypte et ailleurs dans le monde musulman, ne manquèrent pas de mettre à profit le pouvoir de leurs gouvernements pour faire pression sur le souverain afin de faire rendre gorge aux détenteurs des fortunes locales. Mais Mahmoud était un personnage considérable et il était difficile aux successeurs de Hammouda Pacha, malgré leur penchant despotique, de s’en prendre à lui et à sa fortune pour se débarrasser des récriminations continuelles des créanciers de ses fils appuyés par les consuls. Ce n’est qu’à sa mort survenue en 1839, que les négociants européens se déchaînèrent contre les fils Djellouli. Les intrigues de palais jouèrent également leur rôle.

Les rivaux de Mahmoud Djellouli – les Ben Ayed, principalement - firent tant et si bien qu’assaillis de toutes parts, Hassouna et Farhat, menacés d’une confiscation totale de leurs biens par un Ahmed pacha, pas du tout favorable aux Djellouli, durent se réfugier à Malte en 1840. Même après leur retour en grâce, ils continuèrent jusqu’en 1868 d’être en butte aux réclamations de négociants qui n’hésitaient pas à exiger le remboursement de créances augmentées d’intérêts à un taux exorbitant. La famille Djellouli cessa dès lors de jouer un rôle dans l’activité économique et se consacra désormais aux fonctions makhzéniennes, c’est-à-dire essentiellement le gouvernement des provinces et tribus.

Il est bien connu des personnes familiarisées avec l’histoire de notre pays que les excès du pouvoir beylical, dont les difficultés financières exacerbaient la rapacité et le despotisme, provoquèrent le soulèvement populaire de 1864, connu sous le nom de révolte de Ben Ghedhahem, mais ils suscitèrent aussi la rébellion d’une partie de l’élite «politique».

C’est ainsi qu’eut lieu en 1867 la révolte dite d’El Adel bey, un des frères de Sadok pacha bey. Le cerveau de cette révolte patricienne n’était autre, écrit le consul du Danemark dans un rapport adressé à cette occasion à son gouvernement (cité par l’historien Ali Chénoufi), qu’un des petits-fils de Mahmoud Djellouli. Excellent cavalier, fidèle en cela aux traditions équestres de sa famille, courageux, il emmena le prince El Adel jusque dans les monts de Kroumirie, en poussant à une révolte non contre la dynastie mais contre celui qui incarnait le despotisme oriental dans tous ses travers : le vizir Mustapha Khaznadar. La tentative tourna court et Mahmoud II (il portait le prénom de son grand-père) fut exécuté non sans avoir dit haut et fort son fait au prince héritier Ali qui avait finalement choisi de lâcher les conspirateurs. Ce moment tragique sonna le glas d’une ère, celle du Makhzen associé aux beys dans le gouvernement des provinces et des tribus et dans l’exploitation économique du pays.

Le nouvel ordre du monde mettait au jour non seulement le caractère pathétique du retard accumulé par les pays musulmans mais il révélait le péril qu’il y avait pour les grandes fortunes locales à mélanger activités économiques et exercice de l’autorité politique à l’ombre des despotes orientaux. La dynastie, consciente du prestige de la famille aux yeux des populations, eut l’habileté de ne pas tenir rigueur aux Djellouli de l’insubordination de leur fils. On les retrouva, donc, dès le lendemain de la révolte de 1867, de nouveau à la tête de différents caïdats, fonction qui demeurera privilégiée dans la famille jusqu’aux années 1950. Les descendants de Mahmoud Djellouli donnèrent même des ministres : Mhammad fils de Farhat, et Taïeb fils de Hassouna, devinrent Premiers ministres dans le premier quart du XXe siècle, tandis que ses arrière-petits-fils Habib (mort en 1957) et Aziz (mort en 1973) furent ministres. Le second ayant été en outre membre du ministère des négociations pour l’indépendance.

Enfin, il est utile de souligner que, chose rare dans la Tunisie d’aujourd’hui, les Djellouli occupent toujours la demeure acquise au XVIIIe siècle par leur ancêtre dans la médina de Tunis. Les très importantes archives de Mahmoud y sont conservées, et les historiens sont redevables au regretté Si Ahmed Djellouli (1930-2011) de les avoir exhumées et mises à la disposition des chercheurs. Son admiration pour son illustre aïeul n’avait d’égale que sa profonde connaissance de l’histoire de notre pays, de sa société et de sa culture. Toute sa vie, il sut perpétuer les hautes traditions et le panache de cette famille qui fut jadis si puissante et dont les membres jouissent aujourd’hui de l’estime générale en raison, sans doute, du caractère authentiquement tunisien de leur itinéraire historique. Quant à la maison ancestrale de Sfax où naquit Mahmoud, elle abrite le musée des arts et traditions populaires.

Mohamed el Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter

Remarquable feuille de Si Laaziz qui nous plonge dans le passé flamboyant et parfois tragique de cette famille dont l'histoire (celle de sa famille maternelle) est le mirroir de ce pays petit par l'espace grand par l'histoire de ses hommes malgré leurs errements et leurs vanités.Les Djellouli la plus illustre famille makhzen de Tunisie mérite plus d'intérêt et d'engouement de la part des jeunes chercheurs afin de nous éclairer d'avantage sur notre pays et la genèse de certains evenements dont les contours nous echappent encore.Merci a l'hommage rendu a Sid Ahmed Djellouli le dernier aristocrate et prince de la médina dont l'illustre palais était ouvert a tout ceux que le passé de la Tunisie passionnaient.Il fut l'inegalable dépositaire de la memoire de sa famille et celle de la dynadtie husseinite.Allah yarhmou.

"L'histoire des grandes familles, c'est l'histoires des grandes nations". A. De Tocqueville