La transition tunisienne à la lumière d’un penseur italien, Gramsci

Par Hédi Dhoukar - La «transition démocratique» n’en finit pas. Quelles leçons faut-il en tirer ? Baccar Gherib, enseignant à la faculté des Sciences économiques et de Gestion de Jendouba, utilise la pensée de Gramsci comme un scanner pour rendre visibles des faits imperceptibles et des non-dits qui marquent la période comprise entre 2011 et 2014. Les résultats de cette IRM (pour Imagerie à résonance marxiste) apportent un éclairage nouveau sur les réalités d’une Tunisie déduites de sa sociologie, susceptible de contribuer à une meilleure connaissance du présent, tout en faisant voir sous un jour nouveau le passé du pays.

Par Hédi Dhoukar - La «transition démocratique» n’en finit pas. Quelles leçons faut-il en tirer ? Baccar Gherib, enseignant à la faculté des Sciences économiques et de Gestion de Jendouba, utilise la pensée de Gramsci comme un scanner pour rendre visibles des faits imperceptibles et des non-dits qui marquent la période comprise entre 2011 et 2014. Les résultats de cette IRM (pour Imagerie à résonance marxiste) apportent un éclairage nouveau sur les réalités d’une Tunisie déduites de sa sociologie, susceptible de contribuer à une meilleure connaissance du présent, tout en faisant voir sous un jour nouveau le passé du pays.

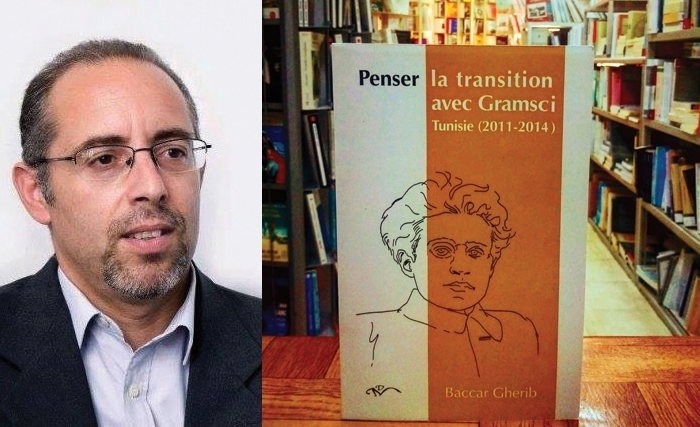

Dans son livre Penser la transition avec Gramsci, Tunisie (2011-2014) (Éditions Diwen, Tunis 2017), l’auteur est présenté par l’éditeur comme un «militant de gauche au sein de l’Ugtt et du parti Al Massar». L’erreur serait de déduire que son livre est un essai partisan. Il en est à cent lieues. Il s’agit d’un travail académique, rigoureux et fouillé, sur les dialectiques subtiles qui animent la société tunisienne dans ses profondeurs.

Le recours à la pensée de Gramsci (1891-1937), mort dans les prisons de Mussolini, se justifie en raison de l’originalité de cet intellectuel par rapport au marxisme «classique». La première partie de l’ouvrage est de ce fait consacrée à l’exposition des concepts clés qui distinguent le penseur méditerranéen des marxistes allemands. On pourrait définir sa démarche comme étant celle d’un humaniste de gauche du début du siècle dernier, tant sa pensée ramène tout à la volonté des hommes. Leur «agir» est à ses yeux toujours politique, et leur comportement est pour ainsi dire «philosophique», car il contribue à transformer leur environnement à leur image. Gramsci, souligne le professeur Gherib, est «dans une autre approche du rapport entre économie et idéologie que celle du marxisme orthodoxe, qui considère l’idéologie comme une instance passive, voire comme simple reflet de l’économie.» C’est une remarque majeure.

.jpg)

L’idéologie débouche sur un «agir politique» qui ne se soucie pas d’économie quand survient une crise intérieure conjuguée à une crise internationale, comme cela s’était produit en Italie après la conquête napoléonienne, et au cours de l’insurrection menée par Garibaldi qui l’avait suivie. C’est le contexte décrit dans «Le Guépard» de l’aristocrate italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa, d’où est tirée cette fameuse réplique : «Il faut que tout change pour que rien ne change».

Dans les conditions d’un tel bouleversement, précise Gramsci, la «superstructure juridique, politique et idéologique peut en arriver à réduire l’économie à une instance passive».L’économie cesse d’obéir à des lois purement économiques. Ce qui explique les difficultés dans lesquelles peuvent se trouver économistes, prévisionnistes et entrepreneurs. La question se pose alors de savoir par quels biais et par quels recours l’idéologie en Tunisie est en train de remodeler l’économie. Et vers quels objectifs ?Le propos de ce livre se borne à dégager une grille de lecture générale. Au lecteur d’en tirer profit pour analyser la situation particulière de la Tunisie.

Tout en reprenant à son compte une définition de l’idéologie correspondant à la tradition marxiste, pour la considérer comme «une conception du monde qui se manifeste implicitement dans l’art, dans le droit, dans l’activité économique, dans toutes les manifestations individuelles et collectives», Gramsci, écrit l’universitaire tunisien, «s’élève contre toutes les lectures qui la perçoivent comme simple reflet de l’économie, comme illusion collective, voire fausse conscience».

Il faut alors admettre que, au cœur de la politique tunisienne actuelle, l’idéologie est l’enjeu autour duquel se joue ce théâtre d’ombre et de lumière qu’est la «transition». Car «dans les époques de conflit», souligne le penseur italien, l’idéologie «assume un rôle décisif en ce qu’elle est en fin de compte la manière avec laquelle les groupes sociaux donnent un sens au monde et se construisent eux-mêmes en tant que groupes sociaux». À nous de dessiner le spectre des idéologies concurrentes qui se battent dans le pays. Et d’en deviner les tenants et aboutissants.

En approfondissant les propos de Gherib pour appliquer les considérations de Gramsci à l’actualité, nous en arrivons à comprendre pourquoi l’économie héritée de l’époque de l’hégémonie de Ben Ali se trouve malmenée. La forme économique qui s’imposera indiquera la nature de l’hégémonie politique qui prendra la relève et assurera un nouveau cycle de stabilité.

En nous guidant des indications de l’auteur, nous en arrivons à comprendre que le conflit dont l’économie est l’enjeu idéologique oppose deux «blocs historiques». On peut aisément déduire lesquels.

La boucle est bouclée

Après l’exposé sur le duo «idéologie/économie», la notion d’«hégémonie», associée à celle de «bloc historique», permet de réfléchir la politique en appréhendant avec bonheur les sociétés où la «lutte des classes» n’est pas une notion pertinente, ni d’ailleurs celle de «despotisme asiatique» que Marx et Engels avaient imaginée pour l’appliquer aux sociétés non industrialisées d’un Orient alors peu connu.

L’hégémonie de l’appareil étatique tunisien issu de l’indépendance, reposait, explique Baccar Gherib, sur une idéologie «interclassiste» favorisée par la démocratisation de l’enseignement et par l’intégration de tous les secteurs de production. L’appareil d’État né en 1956 était constitué par un «bloc historique» nouveau. Il succédait au «bloc historique» de la période féodale, et intégrait les représentants des couches sociales nouvelles ou acquises à la modernité. «Au fil du temps, écrit le professeur Gherib, l’État tunisien allait asseoir sa légitimité — et donc l’acceptation de sa domination par la société — essentiellement sur la performance économique et la répartition de ses dividendes entre les différents groupes sociaux».

Ce «bloc historique» nouveau pouvait régner tant qu’il assurait une bonne attribution des richesses. Mais au cours des dernières années de Ben Ali, l’appareil d’État n’était plus en mesure de satisfaire l’attente populaire. La détérioration de l’outil éducatif, en particulier, ne permettait plus d’assurer l’avenir des jeunes. Les «diplômés chômeurs» redevenaient une charge pour les parents, donc dépendants d’une économie de rente, comme cela était le cas sous le régime féodal que l’État tunisien nouveau avait évincé ! Les vaincus du « bloc historique » d’hier pouvaient alors espérer prendre leur revanche. La boucle est bouclée. Un cycle historique, dominé par un «bloc historique» touchait à sa fin, et l’hiver 2011 était bel et bien l’hiver de sa vie. On pourra donc conclure, si l’on souscrit à cette approche, que la révolution découle bel et bien d’un irrévocable processus historique interne. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les raisons de son éclatement et de ses échecs sont toutes intérieures.

«Le marxisme traditionnel, écrit notre universitaire, qui a eu du mal à considérer comme une révolution ce qui s’est passé en Tunisie depuis l’hiver 2011, y voyant au mieux une «révolution bourgeoise», au pire, de vulgaires émeutes, n’a pas su faire sienne la leçon de Marx rappelant que «La révolution sociale (…) ne peut puiser sa poésie dans le temps passé, mais seulement dans l’avenir. Elle ne peut commencer avec elle-même avant de s’être dépouillée de toute superstition à l’égard du passé.» Car il est clair que «chaque processus révolutionnaire porte en lui sa propre vérité et qu’il ne peut consister dans la répétition ou la reproduction de ce qui a déjà eu lieu ailleurs».

«Chaque révolution est ainsi appelée à élaborer son propre récit», ajoute B. Gherib. «Au moment où ses acteurs sont, comme le dit Marx, occupés à se bouleverser eux-mêmes et à bouleverser les choses, à créer quelque chose qui ne s’est jamais vu» L’auteur semble optimiste. Pourtant, la situation paraît sans issue aux yeux d’un nombre de plus en plus grand d’observateurs. Gramsci répond à cela aussi : «Quand l’appareil hégémonique se fissure», alors, «c’est en permanence que l’exercice devient difficile et aléatoire». Aucune des forces politiques émergeant à la faveur de la chute de l’ancien régime, ni même l’ensemble de la nouvelle classe politique, n’avait objectivement les moyens d’instaurer une nouvelle hégémonie sur la société postrévolutionnaire, ajoute le professeur Gherib, qui précise : «Les trois ans de débat accompagnant la rédaction de la Constitution ont, consciemment ou inconsciemment, fortement contribué à faire passer à la trappe les principaux objectifs de la révolution.»

La crise de l’hégémonie a ainsi libéré les démons de l’égoïsme (individuels, régionaux, tribaux) et de la corruption, car «la mort des vieilles idéologies», dit Gramsci, prend la forme d’une «politique non seulement réaliste de fait (comme toujours), mais cynique dans ses manifestations immédiates».

Loin de disparaître avec le départ de la famille Ben Ali, souligne Baccar Gherib, la corruption «s’est au contraire démocratisée, touchant beaucoup plus d’acteurs à différents échelons, y compris les plus subalternes de l’administration».

«Par ailleurs, on a pu observer, greffée sur la tout à fait légitime question régionale et prenant la forme d’une revendication à caractère économique, la résurgence ou la réactivation de liens communautaires, comme le tribalisme et, plus généralement, le régionalisme».

Une société peut en cacher une autre

«Nous estimons, écrit Baccar Gherib, qu’une bonne appréhension de la question territoriale doit nécessairement recourir à l’histoire, voire à l’histoire longue du pays, seule à même de nous renseigner sur la nature des liens qui se sont tissés, à travers les âges, entre les régions du littoral et celles de l’intérieur, et de comprendre avant tout autre chose pourquoi le pays se structure de la sorte, dans cette opposition-complémentarité: littoral-intérieur ?» Une remarque résume la situation actuelle : la Tunisie de la transition postrévolutionnaire, écrit-il, «porte un lourd héritage interclassiste et unanimiste dans la représentation de la société, peu propice à penser les clivages et les antagonismes sociaux», autant que régionaux.

L’effacement du «bloc historique Ben Ali» a fait resurgir comme un palimpseste la vieille société que l’on croyait avoir dépassée.

La sociologie moderne née avec Ibn Khaldoun considère la société comme un organisme homogène doté d’un esprit de corps (‘assabiya’),dont les constituants sont interdépendants, sinon solidaires, et obéissent à des lois précises. Le problème réside dans la croyance que l’évolution —ou les progrès— d’une telle société intégrait forcément tous ses constituants, ne laissant personne au bord de la route. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Mais la politique économique depuis l’indépendance reposait sur l’illusion d’intégrer les régions alors qu’elle ne faisait que changer la forme de la domination d’une Tunisie sur une autre. Baccar Gherib le montre bien en se basant sur les faits, et en s’appuyant sur des chercheurs tunisiens et internationaux. Ce sont les pages les plus denses de son essai.

Il reste à se pencher sur la notion gramscienne de «révolution passive».

Pour en parler brièvement, nous pouvons résumer les choses en essayant de ne pas trahir la démarche de l’auteur. La révolution nationale qui a triomphé en 1956 était une «révolution passive», orientée d’en haut par une élite qui avait choisi de tourner le dos à l’option d’une révolution active, ou chaude, sur le modèle algérien, préconisée par d’autres leaders. Celle de 2014 est également une «révolution passive», mais seulement dans la mesure où des élites anciennes et nouvelles ont empêché, ou enrayé, une révolution active venue du bas comparable à celle de 1862 menée par Ali Ben Ghedahem.

Cela dit, la première révolution passive, relève l’auteur, était une «vraie révolution» car, portée par un esprit de progrès, elle a introduit des changements révolutionnaires réels. Celle dite du «jasmin», passée au filtre des travaux de la «transition», apparaît en partie agitée par une volonté de restauration d’un ordre ancien.

Ouvrage de réflexion, l’essai de Baccar Gherib est fécond, à condition de poursuivre la réflexion. Nous pourrons, par exemple, nous attarder sur la notion de «vision interclassiste» de la société. Est-elle un choix délibéré interne ? Quelles sont ses conséquences sur l’évolution du pays ? Quelle est la Tunisie que cette vision politique a éventuellement empêché de voir le jour ? Si, adoptant une approche «orientaliste», la vision «interclassiste» est posée comme une fatalité culturelle, pourquoi n’avait-elle pas prévalu dans le passé ?

S’agissant de la notion de «bloc historique», nous pouvons, à l’aide de cet essai, chercher les enjeux qui sont derrière les alliances politiques. La rapide constitution du «bloc historique» Nida Tounès, et sa tout aussi rapide dispersion-disparition seront mieux comprises, comme d’ailleurs, les difficultés que rencontre Ennahdha pour constituer un «bloc historique» susceptible de l’envelopper du manteau de la légitimité. Puis cette question surtout: qu’arriverait-il si aucune hégémonie ne parvient à s’affirmer, et si le renouveau économique s’avère irréductible aux manœuvres idéologiques des uns et des autres ?

Penser la transition avec Gramsci, Tunisie (2011-2014)

de Baccar Gherib

Éditions Diwen, Tunis 2017

Hédi Dhoukar