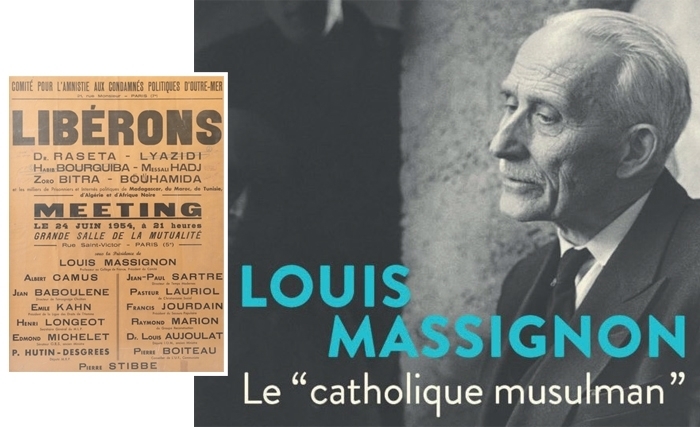

De l’islamophobie (2e partie): Louis Massignon «le musulman catholique»

(4).jpg) Par Abdelaziz Kacem - Récapitulons : le IIe Concile œcuménique du Vatican, dit Vatican II, dont les travaux ont duré plus de trois ans (11-10-1962 au 8-12-1965), a mis fin, chez les catholiques, du moins, à l’esprit de croisade. Côté musulman, hors l’intelligentsia, le fanatisme instrumentalisé n’a pas eu de cesse d’empêcher le dialogue, car dialoguer, c’est donner la primauté à l’intelligence. Mais ceci est une autre histoire.

Par Abdelaziz Kacem - Récapitulons : le IIe Concile œcuménique du Vatican, dit Vatican II, dont les travaux ont duré plus de trois ans (11-10-1962 au 8-12-1965), a mis fin, chez les catholiques, du moins, à l’esprit de croisade. Côté musulman, hors l’intelligentsia, le fanatisme instrumentalisé n’a pas eu de cesse d’empêcher le dialogue, car dialoguer, c’est donner la primauté à l’intelligence. Mais ceci est une autre histoire.

Toutefois, pour que l’Église en arrive à faire violence au dogme, il a fallu passer par une longue période de maturation, faire un effort considérable sur soi.

Les études islamiques qui, en France, à titre d’exemple, englobaient, les lettres arabes et l’islamologie proprement dite, ont connu tout au long du XIXe siècle et jusqu’aux années soixante-dix du siècle passé, un rayonnement exceptionnel en Europe, mais aussi dans le monde arabe. C’est sans complexe que les futurs cadres du Maghreb indépendant sont allés apprendre, en Sorbonne, le génie de leur langue classique et l’approche méthodique de leur pensée et de leur histoire, sous la direction d’arabisants parmi les plus érudits de leur temps. Deux d’entre eux atteignirent une notoriété sans précédent. Le premier est Antoine Isaac Sylvestre de Sacy (1758-1838), auteur entre autres d’une grammaire arabe et d’une Chrestomathie arabe avec des textes touchant la littérature, l’histoire, la civilisation, la cosmographie. Ces extraits substantiels tirés du patrimoine arabe, avec traduction, notes et commentaires, font environ mille pages.

Le deuxième grand nom de l’orientalisme français est Louis Massignon. Nous avons déjà souligné la part décisive qu’il a prise dans les considérations qui ont amené Vatican II, unilatéralement et sans contrepartie, à jeter sur l’islam un regard positif.

Au moment où la douce France est en pleine crise «zemmourroïdaire», il nous a paru primordial de convoquer la grande figure d’un Français d’exception. Il ne s’agit pas pour nous de consacrer une énième étude à son œuvre incontournable, mais tracer la trajectoire d’une vie qui a changé la nôtre.

Né d’une mère catholique très pieuse, il suit la voie de son père, sculpteur agnostique de son état. Élève studieux, à 16 ans, il obtient un bac philo, à 17, un bac science. En 1902, il est licencié ès lettres. Mais dès sa 3e classique à Louis-Le-Grand, il se lie d’amitié avec le futur sinologue Henri Maspero.

«Dès le début nous étions guidés par le besoin «d’extrapoler» l’emploi des méthodes de recherches qu’on nous exposait pour l’antiquité gréco-romaine et pour l’histoire de l’Europe […] Nous trouvions absurde qu’on négligeât ces immenses régions humaines que sont l’Asie, l’Amérique précolombienne et l’Océanie, ces civilisations chinoise, indienne et musulmane. Ainsi naquit notre vocation d’orientaliste (Une amitié : Henri Maspéro, in L’Herne, n°13, LM, p. 25).

En avril 1904, il entreprend un voyage au Maroc pour un travail de recherche sur ce pays, au XVIe siècle, en vue de son DES d’histoire, un mémoire sur Léon l’Africain qu’il soutient au mois de juin. Pendant son séjour marocain, trahi par son interprète, sur la route de Fez, il décide de se passer de drogman, à l’avenir, s’inscrit à l’École des langues orientales et en sort diplômé dans la langue de Jahiz en 1906. Il était déjà élève titulaire de l’École pratique des hautes études en sciences religieuses et suit au Collège de France les cours d’Alfred le Chatelier sur la sociologie et la sociographie musulmane, discipline qu’il enseignera lui-même, deux décennies plus tard, quand il aura à remplacer son maître.

En avril 1904, il entreprend un voyage au Maroc pour un travail de recherche sur ce pays, au XVIe siècle, en vue de son DES d’histoire, un mémoire sur Léon l’Africain qu’il soutient au mois de juin. Pendant son séjour marocain, trahi par son interprète, sur la route de Fez, il décide de se passer de drogman, à l’avenir, s’inscrit à l’École des langues orientales et en sort diplômé dans la langue de Jahiz en 1906. Il était déjà élève titulaire de l’École pratique des hautes études en sciences religieuses et suit au Collège de France les cours d’Alfred le Chatelier sur la sociologie et la sociographie musulmane, discipline qu’il enseignera lui-même, deux décennies plus tard, quand il aura à remplacer son maître.

Son mémoire est publié, en 1905, à Alger où il a participé au XXIVe congrès des orientalistes et fait la précieuse connaissance de deux grands arabisants, l’Espagnol Miguel Asin Palacios et le Hongrois Ignace Goldziher.

En octobre 1906, les portes de l’Orient s’entrouvrent devant lui. Première étape, le pays des Pyramides où il est envoyé en qualité de membre temporaire de l’Institut d’archéologie du Caire.

Sur le paquebot qui l’emmène au pays des Pharaons, il rencontre un dandy espagnol de six ans son aîné, Luis de Cuadra, converti à l’Islam. Il ira le rejoindre à Alexandrie et mène avec lui «une vie désespérée». Il s’en souvient :

«Sur le bateau, j’ose adresser la parole le premier à Luis de Cuadra : la désinvolture de son élégance, son parler arabe de renégat convaincu me surprennent ; je lui dis mon seul désir : comprendre les Arabes, l’Islam». (Notes sur ma conversion, (NC)).

Luis de Cuadra, l’ami «dévoyé», pour qui Massignon a tant prié, se suicide, à 45 ans, par défénestration, dans une prison de Valence. Le Professeur islamologue ne l’a jamais oublié, qui, le 1er octobre 1955, dans une émission de l’ORTF, «Des idées et des hommes», évoque son ami et le don déterminant qu’il reçut de lui :

«J’ai rencontré Hallâj, un printemps d’Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis qui pensait à d’autres genres de vie, qui savait merveilleusement l’arabe et qui était devenu musulman me dit : “ […] Vous pensez qu’il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru et est parole immuable. Nous aimons n’importe quoi, nous aimons nos trahisons, l’amour n’est pas fait pour Dieu. Mais néanmoins, il y a un musulman, que beaucoup considèrent comme un saint, qui est mort d’amour de Dieu, qui s’est livré au supplice de la Croix, pour l’amour de Dieu.” Et il m’a tendu un livre.»

En été 1907, Massignon est chargé d’une mission archéologique en Mésopotamie, à Bagdad, à Samarra sur le Haut Tigre. Du 30 mars au 3 avril 1908 : découverte et relevés de la forteresse d’al-Okhaydir. La caravane subit une attaque. Massignon n’en continue pas moins ses fouilles, malgré un climat d’insécurité. À l’époque, le mouvement des Jeunes turcs ou Comité Union et Progrès sévissait dans la région, et les autorités ottomanes voyaient en tout étranger un espion et un terroriste. Massignon, ne pouvant rentrer par terre à Bagdad, s’embarque, le 1er mai, sur le Burhaniyé. À bord, il est menacé de mort et mis aux arrêts. Il tente de s’évader. Le capitaine l’incarcère, pieds et poings liés, dans sa cabine. Il tente de se suicider au couteau. C’est dans cette atmosphère angoissante, dans la nuit du 2 au 3 mai, que, toujours ligoté, se produit ce qu’il a appelé «la visitation de l’Étranger». Il a senti le feu de la présence de Dieu, «Au jour du coup de couteau qui T’a touché en me manquant.»

C’est à partir de ce soir-là qu’il est revenu, qu’il s’est converti à la religion de sa mère. N’est-ce pas un étrange et sublime paradoxe que de voir ce jeune agnostique, sur le point de devenir musulman, revenir à l’Église catholique, grâce aux saints de l’islam, à Hallaj notamment. C’est à l’appel de ce martyr qu’il est allé à Bagdad, au bord du Tigre, presque sur l’emplacement même où «le corps de cet homme, arrosé de pétrole après le supplice, s’est consumé». C’est à ce supplicié qu’il consacrera sa thèse maîtresse. Une vision nouvelle, un apport sans prix à l’islamologie.

Il dira aimer la langue arabe, parce qu’elle l’a ramené au Christ, à Aissa ibn Maryam. Il défendra, sa vie durant, la langue «littérale» contre toute velléité de son remplacement ou son noyautage par l’arabe vulgaire. C’est pour parfaire la langue de Hallaj qu’il se fera admettre à suivre les cours dispensés par l’Université El Azhar et à porter la tenue des futurs cheikhs.

Dans toutes les rencontres, au cours des événements qui ont jalonné sa vie, il a vu et vécu ce qu’il appelait des «intersignes», ces rapports mystiques et mystérieux entre des faits et des phénomènes qu’aucun lien apparent ne rattache.

À partir du moment où par dépit, il a décidé d’apprendre l’arabe, jusqu’au jour où, en 1946, il est nommé président du jury d’agrégation d’arabe, en passant par son élection, en 1934, comme membre de l’Académie de la langue arabe du Caire, Massignon s’est senti investi d’une mission, d’un sacerdoce, d’un destin : se faire l’interprète, auprès de l’Église, d’un islam frère. Il en était si convaincu que, lors d’une audience qui lui avait été accordée, en 1934, par le Pape Pie XI, ce dernier lui demanda :

• C’est vous le catholique musulman? Père, répond Massignon, interloqué, dites-vous cela pour me faire de la peine ?

• Non ! Continuez si vous pensez parvenir à un résultat.

Il fit de sa date de naissance le premier des intersignes. Né le 25 juillet 1883, il convertit la date à l’ère islamique: j’ai vu le jour, dira-t-il, le 21 ramadan 1300 de l’hégire, c’est-à-dire au début de la troisième décade du mois saint, là où la Nuit du Destin se situe.

Intersigne suprême : en 1917, la Vierge Marie apparaît, à plusieurs reprises, à Fatima, village de la région centrale du Portugal. Du nom de Fatima, fille du Prophète, appelée «Umm Abîha» (Mère de son père, par allusion mariale), qui, tout comme Maryam, pour Massignon, est une «intercesseuse» entre le ciel et la terre, tout comme elle «une mère de douleur».

Par empathie pour les Arabes, mais aussi par conviction, il a été de tous leurs combats pour la liberté. Il allait, tous les ans, en pèlerinage en terre sainte. Ses visites de soutien aux camps des refugiés palestiniens faisaient partie de ses obligations religieuses.

François Mauriac disait de lui qu’il était contemporain d’Abraham. C’est à cette époque qu’il fait dramatiquement remonter «L’histoire de la race arabe», elle «commence avec les larmes d’Agar, les premières dans l’Écriture»(1).

Contre le repli, l’orgueil, la suffisance religieuse, la pire de toutes, il disait: «On a beau être sûr d’avoir raison, il ne faut pas rester seul avec sa «vérité».

À sa mort, il a été pleuré par beaucoup, des religieux, des laïcs, voire des athées.

«Un des hommes qui signifient la France vient de disparaître, écrivait Aragon(2). Pour ses travaux, sa science, et pour sa vie, la générosité du cœur, les positions sans égard à rien formulées contre ceux-là de chez nous qui considéraient le monde musulman comme un champ d’exploitation : ne serait-ce que dans ces années terribles de la guerre d’Algérie, où Massignon demeure la sauvegarde de notre honneur…»

Pour sa part, l’éminent antiquisant, Henri-Irénée Marrou, témoigne : «Massignon est un des très rares hommes que j’ai connus et que j’oserai qualifier ainsi (oh ! le compte est vite fait : je n’en ai jamais connu que deux et l’autre est Teilhard). Il connaissait l’arabe comme les Arabes, oublieux de leur propre richesse, ne le savaient plus : il leur a enseigné à relire et à comprendre les mystiques et les poètes de Bagdad. Il savait viser haut: c’est lui qui m’a enseigné qu’une civilisation doit être saisie, pour être comprise et jugée, au niveau de ses grands hommes, de ses héros et de ses saints, et non à l’échelon inférieur de la médiocrité statistique».

François Nourissier, journaliste, écrivain, président de l’Académie Goncourt, affirme : «Ce n’est pas un hasard si les deux conversations, les deux monologues plutôt, qui m’ont ébloui en vingt années, furent ceux de Louis Massignon et d’André Malraux. Massignon était l’homme des marges, des excès, du brasier».

En Tunisie, la revue Al-Fikr (décembre 1962) publie, à l’occasion, un article ému du Pr Chedli Bouyahya, au titre quelque peu insolite «Allahu akbar ! Louis Massignon est mort ». L’auteur réitère le «takbir», au grand dam d’orthodoxes caducs, et rend particulièrement hommage à l’orientaliste immense que fut le disparu, et, partant, aux orientalistes mal-aimés, mal récompensés de leurs bienfaits. La plupart nous ont quittés, autant d’irremplaçables amis, perdus pour le monde arabe. Il faudra peut-être qu’on leur rende justice, un jour, dans Leaders, tout en tenant compte des griefs formulés par Edward Saïd.

Abdelaziz Kacem

Lire aussi