Mohamed-El Aziz Ben Achour: Le passé et le présent dans la conscience des lettrés tunisiens du XIXe siècle

Grande mosquée Zitouna (3e/9e.siècle). C’est ici que depuis sa fondation était dispensé, jusqu’en 1958, l’enseignement supérieur traditionnel. On peut distinguer, au fond le long du mur du mihrab, les armoires qui contenaient les ouvrages de la bibliothèque fondée par Ahmed Pacha Bey (fonds aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale)

Grande mosquée Zitouna (3e/9e.siècle). C’est ici que depuis sa fondation était dispensé, jusqu’en 1958, l’enseignement supérieur traditionnel. On peut distinguer, au fond le long du mur du mihrab, les armoires qui contenaient les ouvrages de la bibliothèque fondée par Ahmed Pacha Bey (fonds aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale)

Hichem Djaït, dans une de ces tournures de phrase dont il avait le secret, écrivait en 1974 : «La reconquête archéologique et érudite du passé reculé appartient à l’ordre du présent arabo-musulman». En effet, la vision qu’avaient les lettrés d’une manière générale, et les oulémas en particulier, était une vision – forcément dévote – dûment enjolivée et dominée par le sentiment de l’immense et inimitable supériorité des premiers temps de l’islam. De sorte que dans leur esprit, au fur et à mesure que l’on se rapprochait du présent, ils ressentaient comme une fatale dévaluation.

.jpg) Dans un pays de vieille civilisation comme le beylik de Tunis, la ferveur religieuse des lettrés aboutissait à un rétrécissement de la profondeur historique. La «vraie» histoire commence avec la conquête arabe, c’est-à-dire au 1er siècle de l’Hégire (7e s.ap.J.-C). En 1931 encore, le cheikh marocain Mohamed El Hajwî – pourtant réformiste – défendait cette vision dans une conférence très applaudie donnée à Tunis. «La conquête arabe, disait-il, fut une entreprise de civilisation religieuse et de perfectionnement social, culturel, moral, linguistique, d’organisation et de justice, ainsi qu’une entreprise de civilisation des Berbères qui étaient alors proches de l’état sauvage». L’histoire, en quelque sorte, commence donc avec l’arrivée des armées arabes et de l’introduction de l’islam. Aussi, toutes les chroniques tunisiennes débutent-elles leur récit à cette date fondatrice, y compris l’Ithâf du libéral Ahmed Ben Dhiaf.

Dans un pays de vieille civilisation comme le beylik de Tunis, la ferveur religieuse des lettrés aboutissait à un rétrécissement de la profondeur historique. La «vraie» histoire commence avec la conquête arabe, c’est-à-dire au 1er siècle de l’Hégire (7e s.ap.J.-C). En 1931 encore, le cheikh marocain Mohamed El Hajwî – pourtant réformiste – défendait cette vision dans une conférence très applaudie donnée à Tunis. «La conquête arabe, disait-il, fut une entreprise de civilisation religieuse et de perfectionnement social, culturel, moral, linguistique, d’organisation et de justice, ainsi qu’une entreprise de civilisation des Berbères qui étaient alors proches de l’état sauvage». L’histoire, en quelque sorte, commence donc avec l’arrivée des armées arabes et de l’introduction de l’islam. Aussi, toutes les chroniques tunisiennes débutent-elles leur récit à cette date fondatrice, y compris l’Ithâf du libéral Ahmed Ben Dhiaf.

Cette conception d’un passé supérieur au présent et dont une des vertus - qu’on se plaisait à imaginer - était qu’il était peuplé d’intransigeants et justes censeurs, se traduisait par un accès de colère de quelque audacieux ouléma de l’époque beylicale. Sous le règne d’Ali Pacha de Tunis (1735-1756), le cheikh Hammouda El Rîklî – lors d’une séance académique organisée au palais du Bardo – fit remarquer au prince qui se flattait de ne point maltraiter les hommes de science à la différence du féroce gouverneur ommeyade Hajjâj b. Youssouf (m. 714), dont il était question dans cette conversation : «les oulémas d’aujourd’hui, dit l’audacieux érudit, sont tellement complaisants avec leurs émirs que je ne vois vraiment pas pourquoi vous seriez amené à les maltraiter !».

Outre ce parti pris tourné vers la grande époque de la civilisation musulmane, il y avait toutefois le besoin de consigner l’histoire des beys husseïnites comme le firent d’autres chroniqueurs pour les dynasties précédentes. D’une manière générale, oulémas et lettrés avaient pour loisir de cultiver la connaissance des hommes et des choses de leur temps, consacrant leur temps libre à des réunions amicales où s’échangeaient des informations et anecdotes historiques sur le pays et la ville, des éléments biographiques relatifs à tel ou tel chef politique récent, ou encore aux maîtres de la mosquée-université Zitouna. Le tout étant agrémenté des démonstrations d’érudition dans les lettres et la poésie. Ces érudits étaient la mémoire vivante de leur milieu, de leur ville, et, par leurs réseaux de relations qui pouvaient s’étendre au-delà de Tunis, du pays dans son ensemble. En la matière, une figure exemplaire fut celle du professeur à la Zitouna, cadi de Tunis et grand mufti Ismaïl El-Témimi (mort en 1832). Originaire de Menzel Témime dans le Cap Bon, il s’intégra si bien à la société tunisoise qu’il devint le gardien de sa mémoire à telle enseigne qu’il fut l’un des informateurs les plus fiables de l’historien Ben Dhiaf.

Les connaissances de ces oulémas en matière d’histoire locale, d’usages sociaux et culturels, de biographies étaient cependant très rarement consignées. Dans ce domaine, comme dans d’autres, la transmission orale était la règle. A l’époque des beys husseïnites qui correspondait au souci des princes héréditaires d’affirmer – avec l’appui de la plupart des oulémas - le caractère tunisien de leur dynastie, ce corpus servait en particulier à entretenir le souvenir de hauts faits et gestes de certains lettrés et religieux aux prises avec la milice des janissaires ou de tel rival des beys. La coexistence de la grande histoire et de la chronique locale révélait un curieux trait mental et intellectuel. En effet, l’évocation du passé éloigné était l’occasion de se féliciter de la solidarité qu’assurait la culture islamique entre tous les croyants indépendamment de leur race ou de leur origine. Mais lorsqu’on se rapprochait du présent, le lettré privilégiait le particularisme local au détriment de la communion fraternelle censée régner entre les croyants au sein de la Oumma. La conquête ottomane de 1574, par exemple, est saluée par les oulémas de Tunis comme un geste salvateur de solidarité musulmane de la part des Turcs. En revanche, dans la vie de tous les jours, les membres de la minorité hanéfite (le rite malékite étant celui de la grande majorité des Tunisiens) descendants des libérateurs du joug espagnol, les chrétiens ou juifs convertis, les mamelouks, les Noirs étaient assez régulièrement, quoique discrètement,l’objet de médisance sur leur origine, leur couleur ou leur islam de «fraîche » date.

Page de titre d’Aqwam al masâlik de Khérédine paru à Tunis en 1284/1867. Les oulémas Bayram V et Salem Bouhajeb jouèrent un rôle considérable dans la conception et la rédaction de cet essai fondateur du courant réformiste

Toutefois, si au cours du XIXe siècle, la masse des lettrés adopte encore cette vision réductrice et, finalement terre à terre du passé, à partir des années 1840-50, les changements qui affectent le pays et les contacts plus serrés avec l’Europe donnèrent naissance à un courant de réflexion sur les causes du retard accumulé par le monde musulman et la nécessité d’une réforme des institutions. A côté des figures politiques réformatrices dont la plus imposante fut celle du haut dignitaire politique Khérédine, des lettrés comme le cheikh Ben Dhiaf, lui-même dignitaire de la cour beylicale, émergèrent celles, attachantes, de Mahmoud Kabadou (1812-1871), poète et enseignant à l’école militaire du Bardo ainsi et des professeurs zitouniens Mohamed Bayram V (1840-1889) et Salem Bouhageb (vers 1824- 1928). Pour la première fois dans la régence, rompant avec les traditions historiographiques surannées, Khérédine dans Aqwam al masâlik et le cheikh Ben Dhiaf, dans l’Ithâf, s’élevant au niveau d’une réflexion sur les causes de la décadence et les méfaits du despotisme oriental, soulignaient l’urgence d’une réforme du régime politique à l’exemple de l’Europe. Bien entendu, on prenait bien soin de développer d’abondants arguments théologiques et religieux pour tenter de convaincre le lecteur du caractère licite du changement espéré. Dès lors, ici comme dans divers pays musulmans, un clivage, appelé à durer, allait séparer les tenants d’un savoir figé et les partisans d’une pensée réformiste.

A gauche Ibrahim Riahi (1766-1850) (portrait présumé tardif), à droite Salem Bouhajeb ( vers 1827-1924)

Ce clivage nous apparaît de manière plus nette dans le regard que posent les lettrés sur leur époque. C’est ainsi que chez les conservateurs, une conviction – au demeurant courante dans toutes les sociétés à forte religiosité - règne sur les esprits : le monde est dominé par le mal et le règne de la matière. De sorte qu’à mesure que l’on avance dans le siècle, une attitude en quelque sorte millénariste affleure. Dans les années 1840, les sermons de l’illustre imam de la Grande mosquée de Tunis, le cheikh Sidi Brahim Riahi étaient explicites à ce sujet. Aux yeux de ce haut dignitaire, le laisser-aller spirituel, le relâchement des mœurs, l’essor de toutes sortes de péchés, dont la corruption, sont la cause des malheurs politiques et sociaux ainsi que des fléaux comme la sécheresse et les épidémies qui frappaient alors le pays. Les chefs religieux dénonçaient volontiers les injustices mais réduisaient– si l’on ose dire - la solution à une plus grande et plus stricte adoration de Dieu. Aucune revendication temporelle face à une situation aussi difficile ne saurait être envisagée.

De cette perception traditionnelle du présent découlait, à Tunis, comme dans l’ensemble de l’islam sunnite, un équilibre agréé et encouragé par les oulémas entre l’islam académique et celui des confréries soufies. Sans doute existait-il chez les dignitaires religieux l’inquiétude que les bouleversements d’un siècle dominé par l’Europe ne perturbent la foi. Sans doute, réalisait-on plus ou moins clairement que le caractère à la fois collectif et exubérant du rituel confrérique aiderait à surmonter ce risque. L’heure était à la mobilisation des énergies populaires face aux défis consécutifs à la montée en puissance de l’Europe.

Page de la réfutation de la doctrine wahhabite par le cheikh Ismaïl El Témimi (manuscrit de la bibliothèque Tahar Ben Achour)

Au-delà de ce trait conjoncturel, l’islam confrérique jouait un rôle important comme marqueur de l’identité maghrébine de la régence de Tunis. Identité que les milieux académiques, autour de l’enseignement zitounien fondé sur un corpus classique dominé par l’apport massif des auteurs orientaux anciens, pouvait masquer. On comprend ainsi l’accueil chaleureux réservé par les lettrés tunisiens à la jeune confrérie tijâniyya (fondée en 1782), et la défense énergique de son fondateur Sidi Ahmed el-Tijani (Aïn Madhi dans l’ouest algérien vers 1737 - Fès, 1815) contre ses détracteurs égyptiens et autres. A ce propos, il est intéressant de souligner que Tunis a réuni en la seule personne du cheikh Brahim Riahi, à la fois, l’exercice de la plus haute magistrature malékite en qualité de bash-mufti, l’imamat de la Grande mosquée et la direction de la confrérie tijaniyya dans toute la régence de Tunis. L’ouléma érudit et juriste était en même temps le saint soufi vénéré par la population et ses chefs. Le cas n’était pas unique.

Dans ces conditions, cette perception du présent, que bien des inquiétudes affectaient, ne pouvait que provoquer la colère des oulémas lorsque le bey Hammouda Pacha leur communiqua, vers 1812, la lettre diffusée dans l’empire ottoman par un certain Mohamed ben Abdelwahhab qui, dans le lointain Nejd en Arabie centrale, venait de fonder, avec l’appui des Saoud, une doctrine qui, bien que sunnite, rompait avec une modération bien établie et prêchait un rigorisme agressif. Comme dans d’autres parties de l’empire, deux oulémas de Tunis– Ismaïl El-Témimi que nous avons déjà évoqué et Omar el-Mahjoub - furent chargés par le pouvoir de réfuter cette doctrine. Ils le firent avec d’autant plus d’engagement et de science que le wahhabisme heurtait leurs convictions profondes et remettait violemment en question le sunnisme tempéré et tolérant en vigueur. Sans compter que cette propagande extrémiste constituait une menace pour l’équilibre politique du califat ottoman.

Néanmoins, malgré leurs certitudes dûment argumentées, les membres de l’establishment religieux ne perdaient pas de vue les risques d’une probable perturbation sous l’effet de l’agitation wahhabite. La même année 1812, le cheikh El-Baroudi émit une fatwa dans laquelle il recommandait au pacha de faire procéder à la démolition du célèbre Korsi el-Soullah de Sidi Bou Saïd en raison des pratiques magico-religieuses qui y étaient faites. Et Ben Dhiaf de préciser dans son Ithâf que «l’on était en pleine agitation du Wahhâbî.». Si l’hostilité des oulémas n’était pas propre à la Tunisie, il n’est pas impossible qu’il y eût une autre raison à cette levée de boucliers. Placés en première ligne face à l’Europe occidentale, nos oulémas reprochaient sans doute aux partisans de ben Abdelwahhab de prêcher la violence contre d’autres musulmans alors que dans l’Islam méditerranéen si divers et multiconfessionnel, l’unité islamique était de rigueur. Il y avait donc aussi, de ce fait, un reproche d’archaïsme à l’égard de cette intransigeance doctrinale issue de l’intolérant milieu bédouin du Nejd.

Proclamation solennelle de la charte dite Ahd el Amen ou Pacte fondamental au palais du Bardo le 10 septembre 1857

Justement, de cette Europe si proche et si différente la menace se faisait plus forte et plus exigeante dès avant 1850. Les rapports de dépendance ne cessaient de pénaliser politiquement, militairement et économiquement les pays du Maghreb. A Tunis, la paupérisation des groupes sociaux citadins rejaillissait sur la vie des lettrés. De sorte que leur pessimisme à l’égard de leur temps était net. Les réformes politiques, souhaitées par le groupe très minoritaire des modernistes dont nous avons parlé plus haut, étaient appuyées par les consuls européens qui exerçaient une pression constante sur les beys. Ces représentants des puissances étrangères finirent par imposer à Mhammed Bey le Pacte fondamental en 1857 et à son successeur Sadok la Constitution en 1861. Dans ces circonstances inédites, les oulémas, prisonniers d’une formation intellectuelle figée depuis des lustres, étaient sommés de prendre position alors même qu’ils étaient dans l’incapacité d’en débattre. Leurs fatwas, demandées par le pouvoir husseïnite, furent significatives à cet égard. Toutes affirmaient que seule l’application du droit musulman, notamment dans le domaine du statut juridique et social des non-musulmans était la seule option valable. Toute autre résolution ne pouvait être qu’une concession aux exigences de la politique. Toutefois, la réserve prudemment hostile des oulémas ne dépassa guère le stade de la réprobation toujours respectueuse du Bey et de son trône. Consultés lors de la discussion relative à la charte de 1857, ils soulignèrent que le prince demeurait libre de son choix.

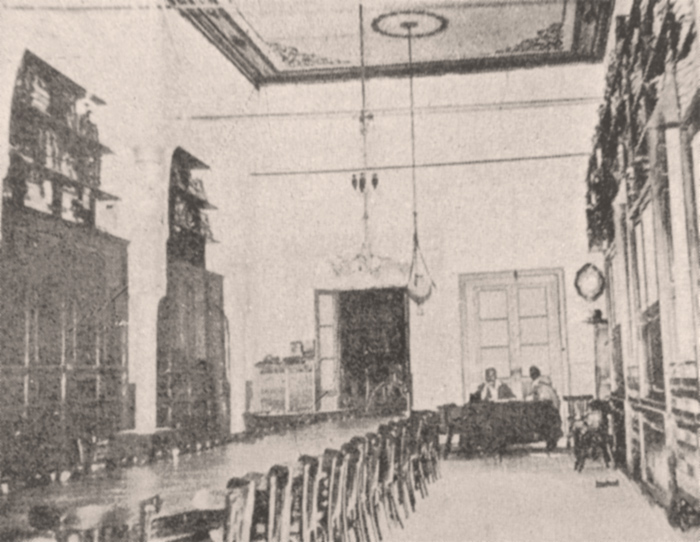

Salle de lecture de la bibliothèque El Abdalliya au début du XXe siècle.

Le fonds en avait été constitué au XVIe siècle par le sultan hafside Abou Abdillah. Il est conservé aujourd’hui à la BN de Tunis

Pour les esprits ouverts sur le monde, par contre, le présent n’était pas perçu comme une déchéance irréversible mais plutôt une occasion pour la civilisation musulmane de recouvrer sa grandeur. Dès la fin du XIXe siècle, un débat vif et prometteur allait débuter entre conservateurs et réformistes. Malheureusement, ce débat fut rapidement biaisé en raison de la présence coloniale et des priorités stratégiques du Mouvement national. A l’indépendance, le modernisme fut imposé avec un succès qui bénéficia amplement à la Tunisie et sa société, et au détriment de la millénaire et vénérable institution de la Zitouna. Mais, chez nous comme ailleurs dans le monde arabe et musulman, le radicalisme et l’extrémisme religieux à forte connotation politique et partisane apparurent et ne cessèrent dès lors d’empêcher une entrée sereine dans la modernité.

Mohamed-El Aziz Ben Achour