Abdelaziz Kacem: Habib Bourguiba, l’immortel

1

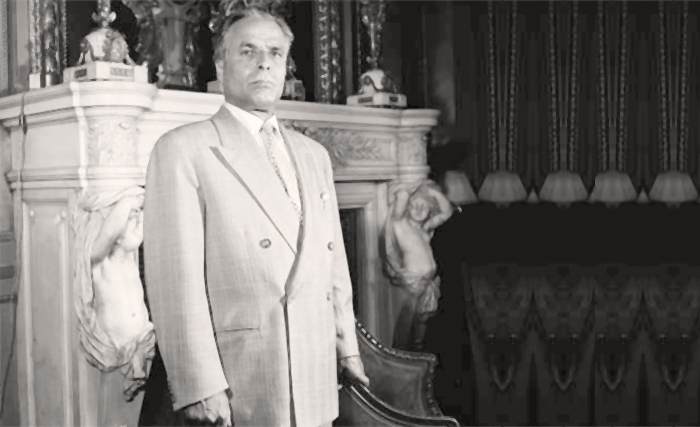

(11).jpg) C’était le 6 avril 2000. Vingt-trois ans déjà. Après avoir traversé le siècle au pas de charge, le leader rejoignait sa dernière demeure. Il repose, depuis lors, dans son mausolée, à Monastir, sa terre natale. Il avait l’habitude de ramasser ses combats dans une formule, maintes fois ressassée : «50 ans de détention, d’exils et de calamités» à quoi s’ajoutent trente ans de règne qui n’étaient guère de tout repos et qui devaient, en toute ingratitude, le conduire au cloître monastirien où, dans un isolement presque total, il aura, treize ans durant, à ruminer les heurs et malheurs d’une vie sacrifiée à d’éreintantes causes. Comme tous les grands bienfaiteurs, il a goûté à la méconnaissance des bénéficiaires.

C’était le 6 avril 2000. Vingt-trois ans déjà. Après avoir traversé le siècle au pas de charge, le leader rejoignait sa dernière demeure. Il repose, depuis lors, dans son mausolée, à Monastir, sa terre natale. Il avait l’habitude de ramasser ses combats dans une formule, maintes fois ressassée : «50 ans de détention, d’exils et de calamités» à quoi s’ajoutent trente ans de règne qui n’étaient guère de tout repos et qui devaient, en toute ingratitude, le conduire au cloître monastirien où, dans un isolement presque total, il aura, treize ans durant, à ruminer les heurs et malheurs d’une vie sacrifiée à d’éreintantes causes. Comme tous les grands bienfaiteurs, il a goûté à la méconnaissance des bénéficiaires.

2

Le 20 mars dernier, la Tunisie a timidement évoqué ses 67 ans d’indépendance. Il me souvient d’une inoubliable rencontre avec Bourguiba. Le Président aimait recevoir ses «chères filles de la RTT». Madame Wassila Bourguiba n’appréciait guère les audiences individuelles. Elle me suggéra d’amener au palais de Carthage une bonne quarantaine de collaboratrices, journalistes, speakerines et autres productrices. Ce fut fait, le 21 avril 1982. Rayonnant, le leader tint à haranguer ses invitées, en leur qualité de communicatrices. «J’ai libéré la Tunisie du joug colonial. C’était dans la logique de l’histoire et quelqu’un d’autre aurait pu le faire, mais moi j’ai libéré la femme, ce que nul autre zaïm en terre arabo-musulmane n’a osé faire. Moi, je me suis attelé à la très lourde tâche de faire évoluer les mentalités vers la libération des esprits, trop longtemps assujettis aux sornettes des fuqahas. J’instaure la modernité…»

3

C’est dans ce sens qu’il convient d’interpréter l’inscription que Bourguiba fit graver, en arabe, sur les vantaux de la porte principale de son mausolée : «Le Combattant suprême, bâtisseur de la Tunisie moderne, libérateur de la femme». À la différence de Kemal Atatürk, Bourguiba n’a pas écarté l’islam de son projet. C’est par l’ijtihad, un effort colossal d’interprétation, qu’il voulait moderniser l’islam, alors que les pseudo-penseurs de l’autre bord cherchaient, selon l’expression de Mohamed Arkoun, «à islamiser la modernité».

4

Le 20 mars, on aurait pu célébrer aussi les 53 ans d’une grande réalisation bourguibienne : la Francophonie. L’idée, le Zaïm la portait en même temps que son projet «Hadatha». Mais c’est à Dakar, en 1965, qu’il en discuta avec son homologue et ami le président Léopold Sédar Senghor. Ils gagnèrent à la cause Hamani Diori, président du Niger et président, à l’époque, de l’Ocam (Organisation commune africaine et malgache). Le prince Norodom Sihanouk vint apporter l’adhésion du Cambodge au projet. À Niamey, en décembre 1965, dans un discours prononcé devant l’Assemblée nationale du Niger, Bourguiba déclarait: «La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force les liens de l’idéologie […] Pour vous, comme pour nous, la langue française constitue l’appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part entière, appartenant à la communauté des nations libres».

5

Le maintien du français, dans le système éducatif tunisien, représentait aux yeux de Bourguiba un choix stratégique de civilisation pour mener à bien son pari de la modernité. Dans un discours décisif prononcé, le 11 mai 1968, à l’Université de Montréal, le Zaïm répondait indirectement à ses détracteurs, les salafistes islamistes et les tenants d’un identitarisme nationalitariste:

«Il ne me semble pas que, tout au long des soixante-quinze ans que le protectorat a duré en Tunisie, la langue française soit apparue comme l’instrument de la domination qu’il nous fallait subir. Pourquoi? Sans doute parce que c’est une des langues du monde par laquelle s’enseignent le mieux les philosophies de la liberté». Plus explicite, il ajoutait: «D’aucuns ont été jusqu’à m’accuser d’avoir voulu réintroduire, par le biais d’une communauté francophone, la domination de l’ancien colonisateur français. […] Il suffit aussi de constater que nos rapports avec l’ancien colonisateur ne sont pas toujours aisés, qu’ils ne vont pas toujours sans heurts.»

6

En effet, dans les années soixante du siècle passé, les relations politiques tuniso-françaises n’étaient pas au beau fixe, et plus ces relations se gâtaient, plus le président Habib Bourguiba consolidait ses liens avec les États-Unis. Jamais, cependant, l’idée de se détourner de l’enseignement du français n’a effleuré son esprit. Au contraire, c’est après la très sanglante bataille de Bizerte et la vengeresse récupération des terres agricoles que le projet francophone prenait corps dans la pensée bourguibienne. Il était bien conscient de ce que «le français n’a peut-être plus le caractère éminemment universel qui fut le sien, mais peut-être est-ce une chance pour lui et pour les peuples qui lui ont accordé leur fidélité!»

7

Ainsi donc, si gros qu’aient été les démêlés avec la France, Bourguiba n’a jamais été tenté, comme ce fut le cas pour son successeur ou pour le grand voisin, de se livrer au chantage à l’anglais. Les griefs que l’on a contre l’ancien occupant sont bien réels, mais nous n’avons rien à reprocher à Voltaire, au contraire. Certes, nous sommes agacés au plus haut point par la politique française en matière de visas. On ne demande plus un visa, on le quémande avec son lot d’avanies, d’humiliations, voire de spoliations. Une réaction énergique des autorités tunisiennes, à cet égard, se fait inexplicablement attendre. Mais encore une fois, ce n’est la faute ni à Voltaire ni à Rousseau. La France éternelle guérira de ses zémouroïdes, mais sans notre aide, elle ne pourra jamais venir à bout de cette autre inflammation aiguë que nous appellerions «l’islamite».

8

Dans la vie des États et des nations, il y a des hauts et des bas. Ainsi, dans notre région, chaque fois que nos relations avec l’ancien colonisateur se crispent, pavlovien, l’indigénat s’indigne et appelle au remplacement du français, langue «coloniale», par l’anglais, comme si l’idiome de l’Oncle Sam était celui des libertés et des droits de l’homme. Or le terme même de colonialisme est forgé au Royaume-Uni, en 1868, par un théoricien de l’impérialisme britannique, Charles Dilke, dont la devise est «Là où sont les intérêts, là doit être la domination». Le mot n’entre dans le dictionnaire français qu’au XXe siècle.

9

Bourguiba le signalait dans son discours de Montréal, avant l’instauration du Protectorat, le français s’enseignait au Collège Sadiki. Moi je remonte à des temps plus lointains. Vendredi 17 mars, à Manouba, au département de français de la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, j’ai fait, à l’intention des doctorants, une conférence intitulée «Culture arabe / culture française : la parenté reniée» où j’ai retracé l’influence décisive de la poésie arabo-andalouse, par-delà les Pyrénées, sur les troubadours, à partir du XIe siècle. Avec cette importante dette littéraire, avec aussi plus de mille mots français empruntés à l’arabe, on peut affirmer que des liens du sens nous lient à la francophonie, avant la lettre.

10

Pour autant, la langue de Shakespeare et de T. S. Eliot n’est pas exclue de notre culture. L’anglais est notre deuxième langue étrangère. Il se développe et se consolide. L’anglais dont nous ne voulons pas, c’est ce sabir asiatico-khalijien qui se propage au rabais. Basique et utilitaire, il est incapable de toute abstraction. Or ce sont les locuteurs de ce mutant qui en prêchent la précellence. À les entendre, le français a cessé d’être une langue de science. Je n’ai nulle envie de rire…

11

À l’heure du bilan, ma conclusion est que Bourguiba n’a pas été respectueux des libertés individuelles, mais il a œuvré profondément à débarrasser les esprits du prêt-à-penser, des préjugés métaphysiques et des scories de la tradition. Au cours de son dernier exil, des bribes de ses réactions nous parvenaient par des chemins de traverse. Les cinq appels à la prière retransmis à la radio, sa radio, le retour à la ro’ya pour déterminer le début et la fin du mois de ramadan, l’islamisation des programmes. Même Rtci commençait à s’enturbanner. Et tout cela le révoltait. Que nous reste-t-il du grand visionnaire ? Des acquis précieux à défendre et des mises en garde. Ne jamais baisser la garde. Chez la plupart, tout est vernis prêt à craquer. Les forces obscures sont toujours vivaces et voraces.

12

Dans son remarquable essai, Habib Bourguiba, radioscopie d’un règne, (Déméter, Tunis, 2012), le Malraux du leader, Chedli Klibi, écrivait en toute lucidité, en toute amertume : «Dois-je ajouter aussi, par acquit de conscience, pour ce que la mienne peut m’imputer à manquement envers un leader qui, lorsque l’âge et la maladie se liguèrent contre lui, ne trouva presque personne, parmi ses proches amis, pour le conseiller, ni parmi ses partisans pour le défendre.» Cette pathétique assertion sonne comme un sujet de dissertation politique.

Abdelaziz Kacem

Lire aussi

Commémoration du décès de Habib Bourguiba: 6 avril 2000 – 6 avril 2023