Mohamed-El Aziz Ben Achour: Les Turcs dans l’histoire du Moyen-Orient

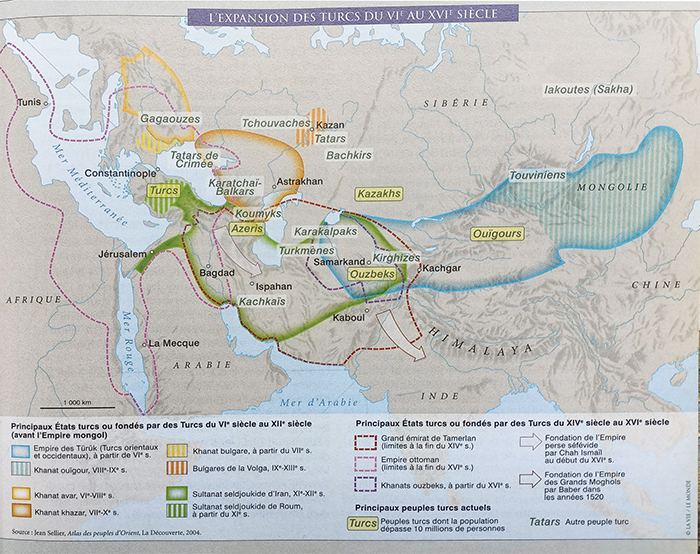

.jpg) Si de nos jours le terme Turc renvoie au peuple qui vit dans un pays – la Turquie– situé à cheval entre l’Asie et l’Europe et bordé par la Méditerranée et la mer Noire, longtemps gouverné par la dynastie des sultans ottomans puis transformé en république par Mustafa Kemal Atatürk en 1923, sait-on que les populations turques constituaient au haut Moyen Âge un ensemble de tribus dont les Oghouz, Ouighours, Kanklis, Kiptchaks, Karlouks, Kaladjs et Aghatcheris. Elles occupaient depuis des siècles les steppes d’Asie centrale aux confins nord-ouest de la Chine. La plupart de ces tribus étaient nomades.

Si de nos jours le terme Turc renvoie au peuple qui vit dans un pays – la Turquie– situé à cheval entre l’Asie et l’Europe et bordé par la Méditerranée et la mer Noire, longtemps gouverné par la dynastie des sultans ottomans puis transformé en république par Mustafa Kemal Atatürk en 1923, sait-on que les populations turques constituaient au haut Moyen Âge un ensemble de tribus dont les Oghouz, Ouighours, Kanklis, Kiptchaks, Karlouks, Kaladjs et Aghatcheris. Elles occupaient depuis des siècles les steppes d’Asie centrale aux confins nord-ouest de la Chine. La plupart de ces tribus étaient nomades.

Excellents cavaliers, les Turcs étaient des guerriers redoutés capables de se déplacer sans relâche sur de grandes distances. Leur conversion à l’islam eut lieu au courant du Xe siècle lorsqu’ils migrèrent vers l’ouest, entre l’Oural et la mer Caspienne. Les raisons des migrations de populations turques et turkmènes (ou turcomanes) d’est en ouest étaient multiples, probablement l’impossibilité de pénétrer en Chine, et le choix de ne pas aller vers la Sibérie. Une autre raison en était, peut-être, la tentation d’intégrer les empires prospères byzantin et abbasside. Ce qui est certain, c’est que dès le IXe siècle, il existait, à part les mercenaires, des régiments d’esclaves turcs dans les armées du calife de Bagdad et d’autres princes orientaux. Ce tropisme vers le Moyen-Orient ne se limitait pas à se mettre de gré ou de force au service des émirs. On imagine aisément que ces guerriers intrépides ne se contentaient pas toujours de servir leurs maîtres. Certains de leurs officiers, talentueux et ambitieux, mettant à profit la puissance des armes, ou bien encore leur affectation à la tête d’une province, s’érigeaient en chefs politiques. Ainsi apparurent dans ce Moyen-Orient propice à l’émergence de multiples pouvoirs - malgré l’existence des grands empires - des dynasties issues de ces tribus turques et turkmènes. Parmi les plus anciens exemples, citons celui des Karlouk (ou Qarluq). Au Xe siècle, ces Turcs se constituent en dynastie à laquelle les Européens ont donné le nom de Qarakhanide. En 992, ils chassent les Samanides, émirs perses de Transoxiane (région orientale de l’Iran connue en arabe sous le nom de Mâ warâ al Nahr) ,et occupent leur capitale Boukhara. Signe d’une culture cosmopolite, les Qarakhanides utilisaient le chinois comme langue administrative, le persan pour la poésie et le qarakhanide, une des langues turques (ou « turciques ») comme langue littéraire. Freinés dans leur expansion par les Ghaznavides, ils furent contraints plus tard à faire allégeance aux Seljoukides, alors en pleine vigueur. Quant aux dynasties allogènes fondées par des esclaves militaires turcs (mamelouk-s ou ghoulam-s), une des plus anciennes est celle des Simjûrides qui reçurent le Khouzistan de leurs maîtres iraniens samanides, et fondèrent au Xe siècle un émirat héréditaire.

L’empire seljoukide à son apogée en 1092, à la mort de Malik 1er (in Wikipédia)

Plus célèbre est l’expérience des Ghaznavides. Cette famille issue des régiments d’esclaves turcs, contemporaine de celle des Simjûrides, donna une dynastie (962-1186) contrôlant le Khorassan, l’Afghanistan et le nord de l’Inde. Le plus connu des princes de cette dynastie est Mahmoud Al Ghaznâwî (998-1030) qui «s’assura, écrit l’historien Clifford .E. Bosworth, une indépendance pleine et entière, et s’acquit une réputation dans le monde islamique tout entier comme pourfendeur d’infidèles».

Par ailleurs, les difficultés auxquelles le vaste Empire abbasside était confronté ne manquèrent pas d’affaiblir le pouvoir théoriquement omnipotent des califes de Bagdad au point que ceux-ci subirent l’humiliante tutelle des Bouwayhides (ou Bouyides). De 932 à 1062, les émirs (militaires eux aussi) de cette famille persane originaire du Daylam et de confession chiite exercèrent leur contrôle sur l’Iran puis l’Irak (Bagdad est prise en 945). Ils régentèrent la cour abbasside et l’administration impériale jusqu’à leur chute en 1055 face aux Seljoukides de Tughrul Beg, nouveau maître de Bagdad. Certains historiens modernes définissent, d’ailleurs, le siècle bouyide comme «l’intermède iranien» ou encore «l’intervalle daylamite» entre le pouvoir effectif du Califat abbasside et le Sultanat seljoukide.

Les Seljoukides

Cette dynastie est issue de la confédération turkmène des Oghouz qui vivait sur un territoire correspondant au Kazakhstan actuel. Les Oghouz immigrent en Transoxiane, se convertissent à l’islam sunnite vers 985 et constituent une forte puissance militaire. A la fin du Xe siècle, Seljouk, chef d’un des clans Oghouz, contraint de quitter sa tribu, émigre avec les siens au Khorassan, à la charnière entre l’Asie centrale et l’Asie occidentale. En 1037, son petits-fils Tughrul s’empare de cette province au détriment de Ghaznavides, se proclame sultan de Nichapour, prend le contrôle de l’Afghanistan puis de l’Iran. En 1050, il s’empare de Bagdad, chasse les Bouyides et obtient du calife abbasside la confirmation de son titre de sultan. Le califat passa d’une tutelle persane à une tutelle turque. Alp Arslan (1063-1072), successeur de Tughrul et vainqueur des califes fatimides du Caire auxquels il prend Jérusalem en 1071 et la même année, des Byzantins à Manzikert, ouvrant ainsi la route de l’Anatolie aux incursions de ses armées. Il est le fondateur du Grand Empire seljoukide qu’il dirige depuis sa capitale, Ray (Téhéran). C’est sous son règne et celui de son fils Malik Shah 1er (1072-1092) que l’Empire, appuyé sur le grand vizir persan Nidhâm al mulk, atteint son apogée. La cour du Sultan, où l’on utilisait la langue persane, le turc et l’arabe et accueillait les meilleurs esprits du temps, était brillante. La dynastie seljoukide, influencée par l’Iran, dont elle adopta d’ailleurs la langue, inaugura une tradition turco-persane qui permit l’éclosion d’une vie artistique et architecturale importante. En Anatolie, elle réussit une heureuse synthèse de différentes influences régionales.

Prince seljoukide, peut-être Seljouk lui-même, sculpture du 12e-13e siècle (New York Metropolitan Museum of Arts)

A la mort de Malik Shah Ier, une guerre intestine consécutive à une querelle de succession affaiblit dangereusement le pouvoir. Les Seljoukides d’Irak et de Perse se déchirèrent. Diverses régions échappèrent dès lors à l’autorité du pouvoir impérial et les gouverneurs locaux (atabeg-s) dirigeaient à leur guise l’Iran, l’Irak, la Syrie et la péninsule Arabique.

D’ailleurs, selon un scénario classique en Orient, l’Empire avait donné naissance à différentes branches : les grands Seljoukides (1037-1118) avec Ispahan comme capitale au Khorassan et en Transoxiane et en Irak. Les Seljoukides du Karman (sud de l’Iran) constituèrent la deuxième branche de 1041 à 1187, cependant que les émirs de Damas et ceux d’Alep en représentaient la troisième (1078-1117). La quatrième branche, celle des Seljoukides de Roum et Anatolie, fondée en 1074, allait durer le plus longtemps puisque leur émirat ne disparaîtra qu’en 1308, vaincu par les Ottomans, alors en pleine expansion. Ce sultanat ne laissa aux Byzantins que l’extrémité occidentale de l’Anatolie, donnant à cette vaste région un caractère turc prépondérant et définitif, malgré l’invasion mongole du XIIIe siècle et la domination, dès 1256, du conquérant Houlagou, petit-fils de Gengis Khan, et de ses descendants Ilkhanides.

(in Atlas des civilisations, éd.2012, Le Monde hors-série)

On sait qu’à toutes les époques, les exigences de la politique et l’ambition conquérante font taire les scrupules religieux. C’est ainsi que les Seljoukides eurent une branche christianisée qui, de la sorte, put régner sur le royaume géorgien d’Iméréthie en la personne de David VI «Narin» (L’Intelligent). Son père, le prince seljoukide Mohammed Moughith al Dîn, se convertit au christianisme sur ordre de son père pour pouvoir épouser la reine Rousoudan de Géorgie. De cette union naquit David qui régna de 1245 à 1293.

Le résultat de la désagrégation du sultanat seljoukide fut la montée en puissance des tribus turcomanes que les sultans avaient « un siècle auparavant, nous dit l’historien Robert Mantran, installées au fur et à mesure de leur arrivée sur le limes byzantino-turc». Ces tribus guerrières, promptes à s’engager dans la lutte contre les chrétiens, se constituèrent en émirats autonomes qui devinrent totalement indépendants à la fin du XIIIe siècle. Leurs entreprises militaires finirent, quelques décennies plus tard, à chasser les Byzantins de l’Anatolie occidentale. Un de ces émirats - dont la tribu appartenant à la branche Oghouz des Turcs arriva d’Asie centrale à peu près en même temps que les Seljoukides - était commandé par un certain Osman (Othman, 1258-1326), fils d’Ertughrul, qui allait donner naissance à la glorieuse et durable dynastie «osmanlie» ou ottomane.

L’empire ottoman à son apogée (16e-17e s.)

L’empire ottoman à son apogée (16e-17e s.)

Avant de présenter l’expansion des Ottomans et la fondation de leur Empire, arrêtons-nous un instant pour faire mention du sultanat Mamelouk qui régna sur l’Egypte et la Syrie du XIIIe au XVIe siècle. Ce brillant et puissant Etat avait la particularité d’être dirigé par une caste militaire de statut servile. En effet, le dernier sultan ayyoubide du Caire (dynastie fondée par Saladin) avait fait l’acquisition de jeunes soldats kiptchaks, arrachés à leur territoire compris entre la mer d’Aral et le nord de la mer Noire. Cette population de semi-nomades s’installa plus tard entre l’Oural et la Volga avant de se répandre dans les territoires qui formeront la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie. Ces cavaliers émérites, islamisés et élevés dans le rite sunnite étaient censés protéger le sultan mais ils furent, en mai 1250, la cause de sa mort. Ils prirent le pouvoir et fondèrent une oligarchie puissante contrôlant l’Egypte et la Syrie. De 1250 à 1380, ces mamelouks turcophones, connus dans l’histoire sous le nom de «Bahrites» car leurs casernements se trouvaient sur l’île de Raoudha au milieu du Nil (que les Arabes appelaient aussi Al Bahr), jouèrent un rôle capital dans la sauvegarde de l’islam et de son territoire puisqu’ils stoppèrent l’avancée des hordes mongoles de Houlagou, battus à Aïn Jalout le 3 septembre 1260, un peu plus de deux années après la prise sanglante de Bagdad et la chute du califat abbasside (10 février 1258). Les Mamelouks mirent fin à la présence des croisés en Syrie-Palestine. Jérusalem fut reconquise et Saint-Jean d’Acre tomba en 1291, entraînant la disparition du Royaume franc de Jérusalem (fondé cent quatre-vingt- douze ans plus tôt, en 1099). L’époque des Mamelouks Bahrites constitua un âge d’or de la civilisation musulmane dont témoignait alors la splendeur architecturale du Caire. Leurs successeurs, les Mamelouks Borjites (de Borj, la citadelle, en l’occurrence) étaient, par contre, des Circassiens ou Tcherkesses. La prise du Caire par les troupes ottomanes en février 1517 sonna le glas du sultanat mamelouk.

Les Ottomans

Revenons, à présent, à l’évocation de cette illustre dynastie. Depuis les premiers temps de l’Etat musulman, la victoire sur l’Empire byzantin était l’objectif de tous les pouvoirs. Néanmoins, malgré la conquête au VIIe siècle par les armées arabes des fleurons que constituaient l’Egypte et la Syrie, Byzance résistait et remportait même des batailles décisives. Il n’en demeurait pas moins que, depuis l’avènement au Proche-Orient des pouvoirs turcs, son territoire était de plus en plus menacé par des offensives musulmanes. Avec l’émergence des Ottomans, une expansion de grande ampleur allait aboutir à la chute de Byzance, l’antique Empire romain d’Orient, vieux de mille ans. De 1290 à 1362, les conquêtes d’Osman et de son fils Orkhan avec le concours d’autres Turcs et Turcomans engagés au nom de l’islam et dans la perspective du butin, aboutissent en Anatolie et en Roumélie entre 1326 et 1337 à la prise des villes de Bursa (devenue la première capitale ottomane), Nicée, Nicomédie et la mainmise sur le rivage sud de la mer de Marmara et des Dardanelles.

Les querelles de succession et l’ambition démesurée des prétendants qui minaient la Cour de Constantinople facilitèrent la pénétration des Ottomans en Europe. L’historien Robert Mantran nous explique comment : «Le ministre Jean Cantacuzène, pour s’emparer du trône au détriment de l’héritier Jean V Paléologue, fait appel à [un émir] dont les troupes sont passées en Thrace [région balkanique partagée aujourd’hui entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie] en 1343, puis à la mort de ce dernier à Orkhan». A la mort d’Orkhan survenue en 1359, les Ottomans tiennent les deux rives des Dardanelles et sont solidement implantés en Thrace.

Entre 1362 et 1451, l’émirat ottoman devient un empire s’étendant à l’Europe orientale avec la prise d’Andrinople et l’occupation de la Bulgarie et la Thrace ; et en Anatolie par la victoire sur leurs rivaux, les émirs de Karaman. Murad 1er (1362-1389), le premier à porter le titre de sultan, fut, par ses conquêtes et son œuvre d’organisation de l’Etat, son administration et son armée, le créateur de la puissance ottomane. Son fils et successeur Bayazid «Yildirim» annexe tous les émirats turcs d’Anatolie (sauf celui des Karaman qui ne tombera qu’en 1474) et poursuit la conquête de l’Europe balkanique et orientale, notamment par sa victoire sur les Hongrois et leurs alliés venus d’Occident en septembre 1396. A l’est, la menace était réelle et, en 1402, les Ottomans subirent une défaite face aux armées du redoutable Tamerlan, le fondateur de la dynastie turco-mongole des Timourides. La situation est cependant rétablie et, lorsque le sultan Murad II meurt en 1451 à Andrinople (Edirne, deuxième capitale ottomane), il laisse à son fils Mehmet II un empire consolidé, une administration efficace et une armée puissante par sa cavalerie intrépide, son artillerie et le corps d’élite des janissaires. Le nouveau sultan, âgé de 19 ans, réalisa le rêve de tous les califes et princes musulmans en réussissant à prendre Constantinople le 29 mai 1453, dont il fit la capitale de l’Empire. Sous son règne et celui de ses successeurs dont Soliman le Magnifique (1520-1566), l’Empire ottoman est à son apogée. En un siècle, la domination turque s’est étendue sur une vaste partie de l’Europe, le Levant, l’Arabie et le Maghreb (moins le Maroc). Le père de Soliman, le sultan Sélim Ier (1512-1520), reçut l’allégeance du Chérif de La Mecque qui le reconnut ainsi que ses descendants comme le Protecteur et le Serviteur des deux Villes saintes (Khadîm al Haramaïn al Sharîfayn). Notons ici que le titre de calife, acquis par Sélim au moment de la chute du Caire, ne fut guère mentionné par les sultans. Il faut attendre le règne de Abdelhamid II (1876-1909), dans un contexte marqué par des menaces contre l’intégrité territoriale de l’empire, pour que ce titre glorieux soit employé officiellement («Amîr al Mu’minîn wa Khalifat al Muslimîn»).

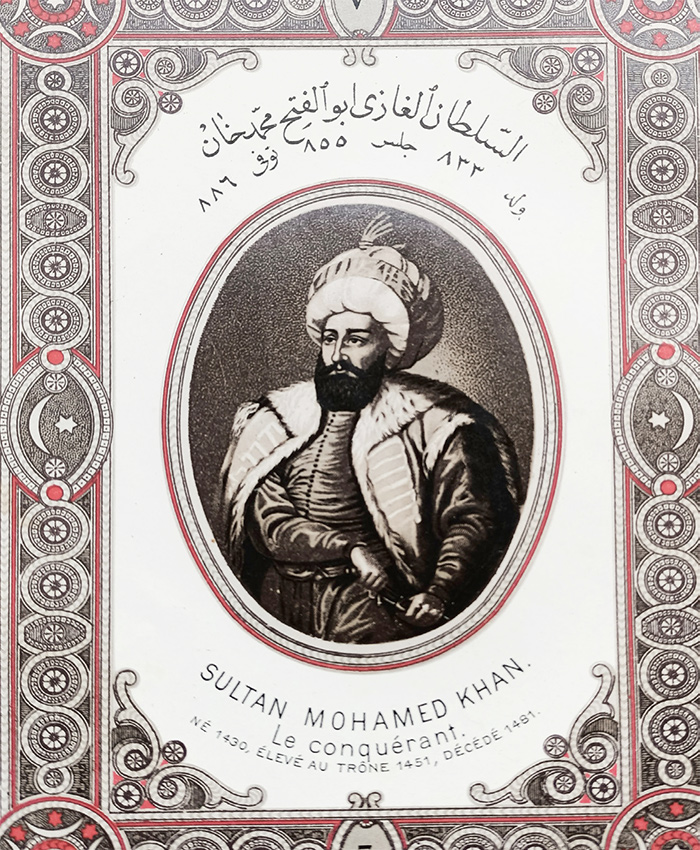

Le sultan Muhammad al-Fatih (1451-1481), le vainqueur des Byzantins tel qu’il figure dans Abda’ mâ kân, Album des souverains ottomans édité par Selim Faris Effendy à Constantinople sous le règne de Abdulhamid II

Le sultan Muhammad al-Fatih (1451-1481), le vainqueur des Byzantins tel qu’il figure dans Abda’ mâ kân, Album des souverains ottomans édité par Selim Faris Effendy à Constantinople sous le règne de Abdulhamid II

Toutes ces conquêtes territoriales et le contrôle de routes vitales pour le commerce international procurèrent durablement à l’Etat des ressources considérables qui assurèrent aux Ottomans une place prépondérante en Orient et en Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles. A l’est, la grande affaire du Gouvernement impérial d’Istanbul fut toujours la présence imposante de l’Iran. En 1514, le shah Ismaïl 1er est vaincu, mais son Empire, sauvé, demeurera le grand rival des Turcs malgré d’importantes cessions territoriales aux XVIe et XVIIe siècles. Face à la Chrétienté, les Ottomans constituèrent rapidement une puissance politique, militaire et maritime redoutable et redoutée. «Pour longtemps maître de l’initiative historique en terre d’islam, notait le spécialiste du monde musulman André Miquel, le Turc va si bien s’identifier à [l’islam] que c’est longtemps sous ses traits que l’Europe verra la religion du Prophète».

Cet empire de sept cents ans, qui allait durer jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, exerça une domination dont le bilan est aujourd’hui apprécié avec des nuances, voire jugé – depuis le XXe siècle - avec sévérité dans certains milieux politiques et intellectuels arabes, notamment de la part des Nationalistes et des Baathistes. Il n’en reste pas moins que la puissance longtemps redoutable des armées ottomanes a prolongé avec brio la gloire de l’Islam et protégé l’aire arabe. Les victoires remportées sur la Perse (dont le chiisme devint la religion officielle à l’initiative du shah Ismaïl, comme pour mieux marquer la rivalité avec le grand voisin sunnite) ; et les Mamelouks d’Egypte-Syrie «dessinèrent, note l’historien Michel Balivet, deux lignes majeures de l’histoire du monde proche-oriental à l’époque moderne; la lutte entre les Safavides et les Ottomans qui va durer jusqu’au XVIIIe siècle et l’hégémonie ottomane sur le monde arabo-islamique qui ne s’effondrera définitivement qu’en 1918».

En tant que civilisation, outre le fait que les Sultans furent de grands conquérants et de grands bâtisseurs, leur plus grand mérite fut de gouverner des peuples multiethniques et multiconfessionnels avec une politique fondée sur la tolérance et la cohabitation pacifique des religions et des communautés. Le reproche pour cette dynastie - fondée au Moyen Âge, rappelons-le - fut de n’avoir pas su prendre conscience au moment opportun de la nécessaire modernisation de l’enseignement et de l’économie. Il y eut certes une politique de réformes connue dans l’histoire sous le nom de Tanzimat, mais elle vint trop tard et surtout à une époque où l’Occident, ayant réussi sa mutation scientifique, économique et militaire, exerçait désormais un redoutable pouvoir d’ingérence et de nuisance. Le sujet est vaste, ne cesse de susciter des débats houleux et requiert une longue réflexion. Mais peut-on affirmer qu’après une léthargie multiséculaire et une domination impérialiste, les peuples arabes, enfin émancipés, ont réussi, eux, une entrée résolue et globale dans la modernité ?.

Mohamed-El Aziz Ben Achour