Mohamed-El Aziz Ben Achour: Fêtes populaires, survivances hérétiques et Islam officiel

.jpg) En abordant le thème que nous proposons ce mois-ci à nos lectrices et lecteurs, il convient de rappeler d’emblée que la Tunisie (jadis l’Ifriqiya), connue aujourd’hui pour sa foi musulmane homogène fondée sur le sunnisme, n’a cependant pas échappé, au cours de sa longue histoire, à l’apparition d’hérésies. Apparu dès le VIIe siècle, le kharijisme ibadite est encore présent dans certaines régions et localités de Tunisie. Au Xe siècle, le chiisme ismaélien (ou septimanien), théologiquement encore plus éloigné de l’orthodoxie sunnite, prit rang de doctrine officielle à l’initiative des califes fatimides qui régnèrent à Kairouan de 909 à 973. Ces derniers partis s’installer au Caire, leurs successeurs et vassaux, les Zirides (ou Sanhajiens), se réclamèrent de cette obédience avant de l’abandonner et de renouer avec le sunnisme de rite malékite. Il faut signaler, à ce propos, que l’aristocratie autochtone de Kairouan et de villes telles que Tunis, jusque-là sunnite hanéfite, avait adopté le dogme ismaélien, de même que les puissantes confédérations tribales berbères des Koutama et Sanhaja. Au XIIe siècle et une partie du XIIIe, la conquête almohade imposa à Tunis la doctrine du Mahdi Ibn Toumert (vers 1080-1130) qui, bien que sunnite, comportait un aspect hérétique en raison du dogme de l’Imam Impeccable qui rapprochait l’almohadisme du chiisme.

En abordant le thème que nous proposons ce mois-ci à nos lectrices et lecteurs, il convient de rappeler d’emblée que la Tunisie (jadis l’Ifriqiya), connue aujourd’hui pour sa foi musulmane homogène fondée sur le sunnisme, n’a cependant pas échappé, au cours de sa longue histoire, à l’apparition d’hérésies. Apparu dès le VIIe siècle, le kharijisme ibadite est encore présent dans certaines régions et localités de Tunisie. Au Xe siècle, le chiisme ismaélien (ou septimanien), théologiquement encore plus éloigné de l’orthodoxie sunnite, prit rang de doctrine officielle à l’initiative des califes fatimides qui régnèrent à Kairouan de 909 à 973. Ces derniers partis s’installer au Caire, leurs successeurs et vassaux, les Zirides (ou Sanhajiens), se réclamèrent de cette obédience avant de l’abandonner et de renouer avec le sunnisme de rite malékite. Il faut signaler, à ce propos, que l’aristocratie autochtone de Kairouan et de villes telles que Tunis, jusque-là sunnite hanéfite, avait adopté le dogme ismaélien, de même que les puissantes confédérations tribales berbères des Koutama et Sanhaja. Au XIIe siècle et une partie du XIIIe, la conquête almohade imposa à Tunis la doctrine du Mahdi Ibn Toumert (vers 1080-1130) qui, bien que sunnite, comportait un aspect hérétique en raison du dogme de l’Imam Impeccable qui rapprochait l’almohadisme du chiisme.

C'est ainsi que malgré l’attachement de la majorité des croyants au sunnisme, le chiisme allait laisser des traces durables dans la culture populaire, alors même que leur origine doctrinale s’était effacée de la mémoire collective. D’une manière générale, au long des siècles, la société – indépendamment de toute idéologie religieuse structurée et mue par la seule vénération du Prophète - a constamment voué aux chérifs - ses descendants supposés - respect et croyance en leur baraka. Au XIVe siècle, c’est-à-dire après l’éviction officielle par l’émir hafside de Tunis Abou Zakariya (1228-1249) de l’idéologie almohade (et, donc, bien longtemps après la fin du califat fatimide de Kairouan), Ibn Khaldoun notait combien la croyance en un Mahdi qui viendrait instaurer l’ère de la justice sur terre était encore vivace dans les classes populaires.

Oeuvre de Zoubeïr Turki intitulée Kharja. Toutefois, malgré ce titre, la procession avec hommes en armes et cavaliers fait songer davantage à l'ancienne procession d'El Achoura.

Oeuvre de Zoubeïr Turki intitulée Kharja. Toutefois, malgré ce titre, la procession avec hommes en armes et cavaliers fait songer davantage à l'ancienne procession d'El Achoura.

Ces croyances qui venaient en quelque sorte s’agréger subrepticement à la foi sunnite, s’exprimaient avec encore plus de ferveur à l’occasion des fêtes populaires saisonnières et religieuses. Depuis le Moyen Âge, ici, comme ailleurs, dans le monde musulman ou autre, les hommes de religion exprimaient régulièrement leur réprobation et condamnaient avec plus ou moins de vigueur, coutumes et usages jugés hérétiques. Toutefois, à l’époque des beys husseïnites (et, à des degrés divers, sous les dynasties précédentes), muftis, cadis et imams prédicateurs étaient certes les gardiens de la charia et d’une pratique religieuse austère mais, d’une manière générale, la souplesse l’emportait sur l’intransigeance juridique; et cela afin de ménager la ferveur exubérante de la masse des croyants (al ‘Amma). A l’exception des périodes de bouleversements politiques et de menaces étrangères, la tolérance et la bienveillance étaient la règle. Par exemple, les sujets musulmans, traduits pour blasphème devant le haut tribunal religieux - et qui de ce fait risquaient la peine capitale - étaient souvent absous, et leur écart de langage mis au compte de l’ignorance ou de la colère.

A l’égard des fêtes populaires qui, par définition, réunissaient un nombre considérable de gens avec les risques inhérents aux concentrations humaines, les choses étaient différentes. La vigilance des autorités était de rigueur et l’hostilité des oulémas prenait, en l’occurrence, la forme d’une condamnation ouverte.

Procession des adeptes de Sidi Saâd, saint patron des Tunisiens de souche subsaharienne. (Oeuvre de Mhamed Ressaïssi)

Procession des adeptes de Sidi Saâd, saint patron des Tunisiens de souche subsaharienne. (Oeuvre de Mhamed Ressaïssi)

A l’occasion des fêtes rituelles ou saisonnières, Tunis et d’autres villes devenaient le théâtre de rassemblements et de liesses. Au temps des émirs hafsides (XIIIe-XVIe s.), l’arrivée du printemps donnait lieu à des réjouissances dont les origines remontaient à des temps immémoriaux. C’est ainsi que le 1er du mois de Mayou (mai du calendrier julien), les habitants, en famille ou en groupes de jeunes gens, quittaient la médina et se rendaient dans la campagne avoisinante à «la rencontre» de la nouvelle saison (‘Ardhân al Rabî’); notamment dans le cas de Tunis, à La Manouba ou encore à l’Ariana. C’était là l’occasion de retrouvailles avec la nature renaissante et le grand air. Selon l’historien Robert Brunschvig - l’auteur de la Berbérie orientale sous les Hafsides (Paris, 1940 et 1946) - ce rituel «qui avait pu se charger, au cours des âges, d’éléments composites, remontait peut-être […] à l’antiquité libyco-latine et aux Floralies [célébrées à Rome en l’honneur de Flora, la divinité du printemps].» Il arrivait toutefois que le caractère paisible et bon enfant de cette liesse printanière fût accompagné, pour quelques libertins, de ripaille et de débauche à l’abri des bosquets ou dans quelque endroit isolé des nombreux vergers.Ibn Abi Dînâr, célèbre chroniqueur du XVIIe siècle, a consacré dans son Al Mu’nis fî akhbâr Ifriqiya wa Tunis des pages fort intéressantes sur les usages tunisois à l’occasion des fêtes religieuses et saisonnières. A propos du 1er de Mayou tunisois, après avoir décrit l’ambiance bon enfant de cette liesse, il note que dans les années 1050 de l’Hégire (1640-41), il existait au faubourg de Bab El Khadhra un lieu connu sous le nom d’El Ouarda, fréquenté en la circonstance par des jeunes amateurs de musique et de toutes sortes d’excentricités. Il s’y commettait tant de comportements contraires aux bonnes mœurs que les deys Othman puis Ahmed Khodja interdirent – non sans difficulté - ces réunions festives d’un genre particulier et les fêtes du retour du printemps réduites (officiellement du moins) à de simples promenades familiales et déjeuners au grand air.

Enfants recevant des friandises à l'occasion d'El Achoura

Enfants recevant des friandises à l'occasion d'El Achoura

Davantage que les fêtes saisonnières, les commémorations à caractère religieux occupaient, on le devine aisément, une place prépondérante. El ‘Achoura, célébrée le 10 du premier mois hégirien de Mouharram, inspirée de la fête hébraïque célébrant la sortie d’Egypte du peuple juif, fut adoptée par l’islam sur la recommandation du Prophète en hommage à Moïse. Plus tard, dans la tradition musulmane, son ambivalence vint du fait que les Chiites l’adoptèrent aussi mais en l’associant au martyre de l’Imam Husseïn, fils de Fatma et de Ali ibn Abi Tâlib et petit-fils du Prophète.

Bien que le sunnisme strict limitât cette célébration à une journée de jeûne non obligatoire, le peuple, partisan d’une manifestation exubérante de la foi, y ajouta rapidement une dimension festive. Déjà à l’époque hafside (XIIIe-XVIe s), El ‘Achoura était l’occasion de grandes réjouissances, marquées par une profusion de mets et de pâtisseries, de cadeaux et de friandises offerts aux enfants, de feux de joie («ohlîba») et de processions organisées selon un rituel bien établi. Le rituel de cette fête comportait des survivances hérétiques auxquelles s’ajoutaient les inévitables violences et abus engendrés par la foule et ne manquèrent pas de susciter la réprobation des oulémas. En 1803, sous le règne de Hammouda Pacha (1782-1814), le Premier mufti Mohamed Bayram obtint du prince qu’il soit mis fin à l’exhibition d’un masque censé représenter une tête d’homme lors de la procession dite du «G’oûd El Achoura». Cette effigie, en effet, a pu être, à l’origine, une commémoration du martyre de Husseïn, dont la tête avait été exhibée par ses ennemis après son assassinat à Kerbala en 680. Pour les oulémas, en tout cas, l’empreinte chiite est évidente, «et seule l’ignorance du petit peuple, dit le cheikh Bayram, l’empêche de le deviner.» Toutefois, l’attachement du peuple à cette tradition même « allégée» était fort à un point tel que la procession elle-même ne fut interdite que trente ans plus tard par Ahmed Pacha Bey (1837-1855), sur la proposition du mufti Ahmed Ben Slama. Cet ouléma jugea en effet que les salves tirées par les participants et les sabres qu’ils portaient ne pouvaient être qu’une évocation de la tragédie de Karbala et du deuil que les chiites ne cessent, depuis des siècles, d’exprimer spectaculairement à l’occasion d’El Achoura.

Une scène du rituel de la confrérie religieuse El Issaouia au XIXe siècle. Un des adeptes en extase, avance à genoux sur des feuilles de cactus ( in Md.A. Ben Achour, Zaouïas et confréries. Aspects de l'islam mystique dans l'histoire tunisienne, Sagittaire Ed.2004)

Une scène du rituel de la confrérie religieuse El Issaouia au XIXe siècle. Un des adeptes en extase, avance à genoux sur des feuilles de cactus ( in Md.A. Ben Achour, Zaouïas et confréries. Aspects de l'islam mystique dans l'histoire tunisienne, Sagittaire Ed.2004)

En matière de fêtes populaires, la vigilance des oulémas et l’oreille attentive qu’ils trouvaient auprès des beys ne portaient pas que sur les survivances de l’hérésie. En Tunisie, comme partout ailleurs, les autorités politiques s’inquiétaient surtout des troubles que les liesses populaires risquaient d’engendrer et appelaient les oulémas et leurs arguments juridiques à la rescousse. En 1811, au lendemain de la révolte des janissaires de Tunis, Hammouda Pacha ordonna l’interdiction de la fête dite de la Ghoula (« l’Ogresse»), organisée par ces militaires durant le Ramadan. Résidant dans les casernes de la médina, ils sortaient en groupe toutes les nuits et frappaient à la porte des notables et même à celle du palais beylical du Bardo pour recevoir de l’argent. On devine aisément que le motif de cette interdiction était le risque d’un complot à l’occasion de cette curieuse procession.

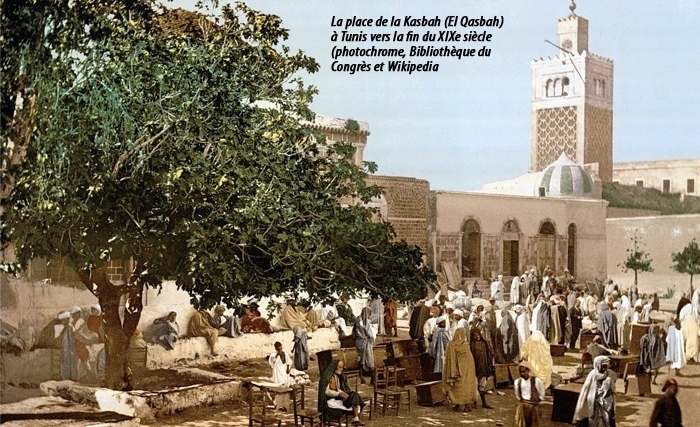

L’Aïd el Fitr (ou plutôt, selon la terminologie locale, El Aïd al Sghîr) qui suit la fin du jeûne du Ramadan était célébré dans une grande allégresse collective. De longue date, se tenait à Tunis, pendant les quatre premiers jours de l’Aïd, la plus imposante fête populaire de la cité, connue sous le nom d’El Qasbah, en référence à la place située au pied de la citadelle. La foule – adultes et enfants – s’y concentrait pour se distraire et faire bombance. C’était aussi l’occasion d’une grande foire où se vendaient et s’achetaient toutes sortes de choses, principalement des jouets, à telle enseigne que dans le langage tunisois ancien, on ne disait pas «lou’ab» comme de nos jours, ou dbach el li’b comme du temps de mon enfance, mais dbach el Qasbah. Lors d’une de ces liesses, une dispute entre soldats réguliers et miliciens Zwâwa-s dégénéra en véritable bataille rangée et le sang coula. A la suite de cet incident, Ahmed Pacha Bey interdit cette fête, à laquelle le peuple était si attaché, mais au grand soulagement des oulémas officiels. Le cheikh Ben Slama, consignant l’événement dans son apologie Al ‘Iqd al Munadhdhad fî akhbâr al Mushîr al Bâchâ Ahmad (manuscrit de la B.N. de Tunis) à la gloire du pacha bey, écrit : «[cette fête] était l’occasion d’actes blâmables et de débauche, voire d’assassinats. Sa suppression constitue une maslaha (mesure d’intérêt public) salutaire.»

En réalité, le souci – sincère - de chasser l’hérésie et de faire respecter les bonnes mœurs n’expliquait pas à lui seul la méfiance - voire l’hostilité ouverte – des oulémas à l’égard des fêtes populaires. L’historien et dignitaire politique Ahmed Ben Dhiaf l’avait déjà compris, écrivant dans son célèbre Ithâf ahl Zamân qu’il aurait été plus opportun de la part des autorités religieuses de condamner d’autres actes bien plus blâmables et bien plus nocifs pour la société que quelques inoffensives survivances d’hérésie. Homme libéral et réformiste, il faisait allusion à la corruption qui gangrénait la société et aux injustices auxquelles le despotisme en vigueur donnait lieu. En fait, ce qui suscitait la réprobation des oulémas officiels vis-à-vis des fêtes populaires et des processions coutumières, c’était l’absence du pouvoir et d’un encadrement politico-religieux officiel. La concentration du petit peuple ne constituait une menace pour l’ordre établi que parce que l’exubérance de la foule était alimentée par des traditions obscures et non point issues des valeurs consacrées par les gardiens de la charia. La ‘Âmma, en effet, se réunissait dans l’espace public sans ses pasteurs attitrés, sans ses guides institutionnels. Elle était donc autonome et par conséquent potentiellement dangereuse. Ce n’est pas un hasard si la contrepartie de la campagne hostile aux fêtes traditionnelles fut le faste nouveau donné, en mai 1841, par le même Ahmed Bey à la commémoration, le 12 du mois de Rabi’ al awwal, de la naissance du Prophète (El Mawlid ou «Mouled»). Bien que fêtée par les fidèles depuis des lustres, cette commémoration n’avait pas la solennité que nous lui connaissons encore aujourd’hui. A partir de la réforme d’Ahmed Bey, les cérémonies et les réjouissances gardèrent, certes, un caractère populaire mais elles étaient désormais encadrées par les autorités. Superposé à la tradition, un protocole élaboré fut mis en place. L’événement prenait ainsi un caractère officiel dont le temps fort se déroulait à la Grande mosquée Zitouna sous le haut patronage du bey et en sa présence.

La volonté des oulémas et du Prince de contrôler la foule et de l’encadrer s’exprimait aussi par la récupération ancienne et réussie du soufisme et des confréries ; mouvement particulièrement populaire – comme on le sait - et dont certaines manifestations étaient loin de correspondre à l’orthodoxie sunnite. Ce succès de l’Islam académique n’allait pas sans quelques concessions comme l’acceptation des excès auxquels le rituel propre à certaines confréries, comme la transe des Issaouiya et l’autoflagellation de ses adeptes, donnaient lieu. La charia fermait les yeux sur les excentricités de certains saints soufis afin de ménager l’extrême vénération dont ils jouissaient auprès du peuple. A l’époque beylicale, comme à certaines époques antérieures, les manifestations liées au confrérisme connurent ainsi une grande faveur. Leurs temps forts étaient – et sont toujours – les vastes concentrations humaines annuelles autour du tombeau du saint fondateur de la confrérie (kharja-s). A la grande satisfaction du Pouvoir, l’entente entre oulémas et chefs des confréries (tarîqa-s) était si complète que des érudits et dignitaires religieux assuraient même la direction de ces tarîqa-s. Au temps des beys husseïnites, l’exemple le plus célèbre fut celui du cheikh Sidi Brahim Riahi (1766-1850), à la fois grand mufti, imam de la Grande mosquée de Tunis et chef des Tijâniyya, confrérie soufie puritaine qu’il contribua activement à répandre en Tunisie.

L’implication des autorités religieuses et du pouvoir politique dans le mouvement maraboutique constituait ainsi un des fondements de la culture sunnite en Orient et au Maghreb. Un événement politico-religieux allait en donner une preuve supplémentaire. Dans les premières années du XIXe siècle, circula dans la régence de Tunis, comme dans tout l’empire ottoman, un message du fondateur, en Arabie, de la doctrine wahhabite Mohamed b. Abdelwahhab. Dans cette lettre, il appelait à un retour à la pureté de l’islam des origines, condamnant violemment la commémoration du Mouled, les visites aux tombeaux et la croyance dans l’intercession de quiconque et notamment des saints et des confréries. Aussi, lorsque le bey Hammouda Pacha – dans le sillage de son suzerain, le Sultan - jugea indispensable de contrer une tel discours séditieux ne trouva-t-il aucune difficulté à obtenir des oulémas une réfutation dûment argumentée du wahhabisme. Néanmoins, cet épisode suscita chez les hommes de religion une prise de conscience d’une nécessaire vigilance quant aux dérives hérétiques dans les croyances populaires. En 1812, « en pleine agitation wahhabite », rapporte Ahmed Ben Dhiaf dans sa chronique, le bey, s’appuyant sur une fatwa du mufti Ahmed El Bâroudî, ordonna que l’on démolisse à Sidi Bou Saïd un édicule connu sous le nom de Korsî el Sollah (« le siège des Vertueux»). Certains marginaux exaltés s’y livraient en effet à des rites magiques sous couvert de dévotion. Afin que cette mesure de salubrité morale ne passât pas inaperçue, le bey, nous dit Ben Dhiaf, assista en personne à la démolition. Toutefois, ces mesures, il faut bien le dire, n’ont jamais suffi à débarrasser les traditions festives de certaines extravagances en raison de l’attachement du peuple à la tradition dans son intégrité. Sachant cela, ni les autorités sunnites ni l’Etat ne souhaitaient prendre le risque d’un bouleversement aux conséquences imprévisibles des us et coutumes.

Notons enfin que c’est dans le même ordre d’idées que l’époque husseïnite connut une recrudescence de la vénération vouée aux familles et personnages considérés comme des chérifs. D’une façon beaucoup moins spectaculaire que dans le cas du soufisme et des confréries, ils remplissaient, eux aussi, un rôle apaisant d’intercesseurs et de dispensateurs de baraka aux yeux d’une société inquiète des difficultés internes de l’Etat et des bouleversements provoqués par un contact avec une Europe déjà offensive. La seconde moitié du XIXe siècle et, davantage encore au siècle suivant, l’évolution du pays et du monde, sans effacer certains usages et liesses populaires, allait perturber à des degrés divers, selon le milieu social et les régions, les expressions culturelles établies de longue date ainsi que les équilibres anciens entre les croyants, les autorités religieuses et l’Etat.

Mohamed-El Aziz Ben Achour