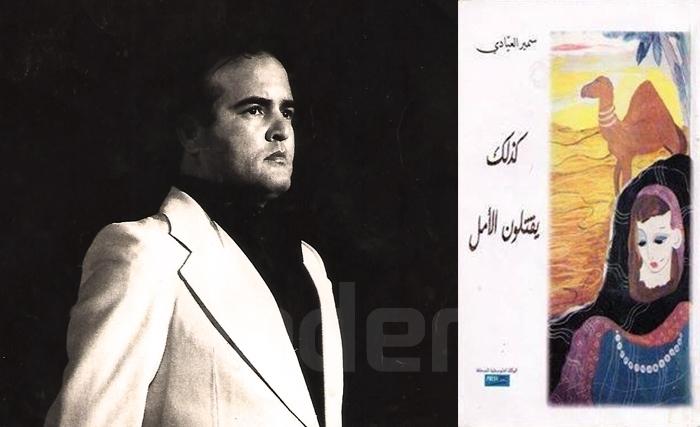

Samir Ayadi*: Le burnous que m’a tissé ma grand-mère après sa mort

.jpg) Nouvelle traduite de l’arabe par Tahar Bekri - Ma grand-mère est morte. Vingt et une personnes ont accompagné ce matin au lever du jour, la défunte - Elles ont fait fi du vent froid de l’automne, selon l’imam de la mosquée. -, vers sa tombe, sur la colline sinistre où le soleil se cachera derrière, sous peu.

Nouvelle traduite de l’arabe par Tahar Bekri - Ma grand-mère est morte. Vingt et une personnes ont accompagné ce matin au lever du jour, la défunte - Elles ont fait fi du vent froid de l’automne, selon l’imam de la mosquée. -, vers sa tombe, sur la colline sinistre où le soleil se cachera derrière, sous peu.

Je suis arrivé en voiture après la prière de l’après-midi. L’imam de la mosquée était en train de réviser quelques sourates du Coran, Dans son isoloir. Il ne m’a pas demandé la raison de mon retard. Je ne me suis pas attardé près de lui, bien que je sache qu’il mérite mes remerciements d’avoir pris soin de l’enterrement. Je me suis dirigé vers la maison de ma grand-mère, comme si je voulais rattraper son odeur.

J’avais des travaux à l’usine de textile, à la capitale, qui ont empêché que le télégramme me parvienne de la part du receveur des postes au matin. Cela aurait pu empêcher aussi mon voyage bien que j’aie promis à ma grand-mère de venir l’enterrer par moi-même... Les équipements de l’usine de textile que j’ai fondée, il y a trois ans, ne sont pas achevés, à cause de formalités d’importations que je n’avais pas prévues. L’imam de la mosquée, les voisins et les vieux, qui guettaient toute occasion pour défier leur paresse, marcher hors du village et affronter la mort avec leur sérieux et leurs plaisanteries, ont fait le nécessaire. Peut-être irais-je demain les remercier et recevoir leurs condoléances. Demain, je donnerai un Dinar et deux cents millimes au receveur des postes contre le télégramme. Puis je vendrai la maison ou la confierai à l’un des volontaires.

Ma grand-mère vivait seule. J’étais son unique petit-fils. Je ne sais quand mes larmes vont couler.

Dans sa maison sombre, je n’ai pas trouvé sa lampe. J’ai acheté une bougie et j’ai allumé une cigarette. Je me suis assis sur un tapis en poils de chameau sur lequel dormait ma grand-mère. Trois mois sont passés sans que je m’assoie dans cet endroit. Il était éclairé, malgré la lampe pâle. Ma grand-mère ne me parlait pas beaucoup. Mais son bonheur, quand je lui rendais visite, brillait dans ses yeux et sur ses lèvres asséchées par l’âge. Il y a trois mois, elle m’avait dit : Est-ce que tu vends maintenant tes tissus sans me les faire voir ? Je lui avais dit, il y a trois mois : Les tissus dont tu parles ne valent pas ce que tu tisses. Nous avons ri. Son rire feutré est encore entre mes yeux.

Mes yeux ne s’accommodent, ni de la lumière de la lampe, ni des volutes d’une cigarette amère, mais insistent sur la vérification de découvrir ce qu’a laissé ma grand-mère. Ils craignent cet héritage qui va me préoccuper. Peut-être me serait-il difficile de trouver demain qui va l’acheter ou qui accepterait que je le lui confie à vendre. Des bagages jetés pêle-mêle, dont certains sont accrochés au plafond dans la toile d’araignée, d’autres, noués à des piliers poreux, encastrés dans la pierre des murs usés et d’autres encore, jetés sur la terre d’argile, dans un silence d’oubli.

L’oubli a commencé à se mouvoir dans la maison de ma grand-mère. Je crois aussi que sa chèvre a oublié le chemin du retour ou peut-être l’une des voisines l’a-t-elle hébergée chez elle, avec les siennes. Moi-même, j’ai oublié les noms des récipients et les odeurs qui en émanent, celle de l’huile, des réserves de nourriture, des épices, des dattes, des olives, du hrouss, la pâte de piment, de la viande séchée et de toutes ces herbes sauvages qui étaient les uniques remèdes de ma grand-mère.

J’ai oublié. J’ai oublié, en effet, de téléphoner à mon épouse - avant que le bureau de poste ne ferme - pour l’informer que je restais jusqu’à demain dans la maison de ma grand-mère. Sans doute que le téléphoniste de l’usine l’a informé de ce que je lui avais dicté avant mon départ de la capitale. Peut-être avait-elle saisi que je voudrais passer une dernière nuit dans l’enceinte de la maison où je suis né, où j’ai été élevé et j’ai poursuivi mon enseignement, sans ressentir une seule fois, que j’étais orphelin, après la mort de mon père, tué sur le Front de Syrie, sous la bannière des Alliés, et la mort de ma mère, piquée par un serpent par une nuit où elle était aux confins de la palmeraie en train de ramasser des sauterelles et que, dégoûté, je ne pouvais plus manger, frites et grillées, depuis. Ma femme n’a jamais rencontré ma grand-mère. Elle n’aime pas visiter ces sortes de villages perdus dans les sables du désert. Peut-être n’aimait-elle pas ma grand-mère, mais elle ne l’avouait pas pour ne pas me provoquer. Elle me dit une fois: Ne crois-tu pas que tu restes longtemps chez ta grand-mère jusqu’à négliger les affaires de l’usine, des jours et des jours ? Puis elle sourit et ajouta; je ne suis pas jalouse de ta grand-mère, bien sûr, mais je crois que ce que tu lui envoies comme argent et cadeaux, te dispense du voyage pour la voir à n’importe quelle saison. Je lui dis : j’ai peur que ma grand-mère meure sans que je sois près d’elle ou que je ne sois pas au courant. Elle dit : Pourquoi ne l’amènes-tu pas ici afin qu’elle soit près de toi et qu’elle meure chez nous, si son heure arrive. Je dis : C’est elle qui refuse ! Non ! Ma femme ne déteste pas ma grand-mère, mais elle craint que j’exécute mon projet de fonder une annexe à l’usine de textile dans le village et j’y reste pour être près de ma grand-mère. A ce moment-là, peut-être l’obligerais-je à se déplacer avec moi dans le désert dont elle ne connait que des légendes, rapportées par les gens de la ville, à propos des sables mouvants, des scorpions mortels, des eaux qui détruisent les dents et les estomacs, sans oublier le soleil et son feu qui brûle la peau.

J’avais oublié la cigarette dans ma main jusqu’à ce que son feu brûlât mon annulaire, je me suis levé, effrayé, sans savoir où la jeter. Je suis sorti de la maison, l’ai jetée ou le mégot, dans une flaque, près du puits où des eaux étaient restées, oubliées par le dalou, le seau en cuir. J’ai regardé ma voiture, tapie près de l’unique palmier de cette vaste maison qui fut, par le passé, une aire de jeu pour les poussins, les chevreaux et les chiots. Et si je revenais maintenant à la capitale ? Tout est fini. Plus rien ne me retient à cette maison, sauf des souvenirs que je porte là où je vais. Et si je montais dans la voiture et quittais tout de suite un passé qui ne m’importe plus comme m’importe la deuxième livraison de rouets et de machines à tisser qui sont arrivés depuis la semaine dernière au port de la capitale ? Je crains la route dans la nuit obscure. Cinq cents kilomètres. Une voiture rapide sur l’autoroute, mais!

Est-ce je peux conduire avant que mes larmes coulent?

J’ai décidé de revenir là où j’étais assis, j’ai aperçu le siège de ma grand-mère, à l’entrée. Il était vide. Des troncs de palmier alignés, couverts par de nattes en feuilles de palme séchées. Je me suis appuyé contre le mur de la maison et un tronc de palmier, debout, près d’une jarre brisée. Peut-être était-ce la même de laquelle j’avais bu, il y a trois mois.

Je me suis dirigé vers l’entrée, poussé par un désir inavoué, celui de trouver ma grand-mère assise, comme à son habitude, derrière son métier à tisser. Le silence était lourd. Les bois du métier à tisser étaient jetés dans un coin contre le mur, immobiles. Je n’ai pas vu la natte sur laquelle s’asseyait ma grand-mère, il y a trois mois. S’il m’est donné de réaliser le projet de fonder une annexe à l’usine de textile, je la construirai ici, sur les restes de la maison de ma grand-mère, la tour de contrôle des rouets et des métiers à tisser, sera ici, là où je suis debout maintenant, à l’entrée de la maison. J’avais dit cela à ma grand-mère, il y a trois mois, elle n’avait pas répondu ni commenté. Elle était occupée par un fil dans la trame, qui s’est cassé soudainement. Elle l’a noué et dit : Est-ce que tu veux que je te tisse à toi ou à ta femme quelque chose ? J’ai ri, je n’ai pas répondu ni commenté.

J’ai trouvé dans un sac de laine noire, une pelote de fils, je les ai rassemblés et mis près des bois du métier à tisser. J’ai commencé à ressentir le froid. J’ai vu le rouet jeté près de la jarre, par terre, je le pris et sentis son odeur, le jetai dans le coin, comme si je ne voulais pas l’emporter avec moi comme souvenir. Un frisson m’a traversé et j’ai tremblé. J’ai su que c’était le froid de l’air, l’appel à la prière du coucher du soleil me confirma que le soleil s’est absenté. Je me suis dirigé vers la voiture, j’ai pris mon manteau, ma valise et une couverture en laine que m’avait acheté mon épouse lors de l’un de ses voyages en Europe d’un magasin qui vend tout ce qui est nécessaire aux conducteurs de voiture pendant leur long voyage. Je suis revenu à la maison. Sur le tapis où l’odeur de ma grand-mère était encore empreinte de celle des poils de chameau, j’ai décidé de dormir, avant que ma tristesse ne déborde.

Mes larmes ne coulèrent pas quand j’ai éteint la bougie. Mais mes paupières rapidement se soudèrent. J’ai cru que le sommeil m’a secouru, sauf que, ce qui s’est passé à l’extérieur de la maison ; m’a réveillé pour m’envoyer aux confins de la folie.

Une stridulation feutrée. Peut-être vient-elle d’insectes dans les trous des murs. Mais les voix qui l’accompagnent! J’ai retiré de ma valise, une lampe, j’ai appuyé sur le bouton, en espérant que sa pile fonctionne toujours. La stridulation augmenta quand la lumière brilla dans les coins de la maison. Peut-être les insectes ont-ils eu peur. Quel genre d’insectes ? Combien de genres d‘insectes ? Les affaires sont accrochées à leur place ou immobiles dans les recoins de la maison, les récipients d’huile et de nourritures sont couverts, pas de mouvement, sauf la silhouette des objets dans la lumière de la lampe, au plafond, sur les murs et par terre. La stridulation continuait d’augmenter. Maintenant, un crissement entrecoupé l’accompagne. Est-ce la chèvre de ma grand-mère qui serait revenue et serait restée devant la porte fermée, lui donnant des coups de patte, parfois, frottant de ses cornes, d’autres. Mais les voix sont proches de moi. Et la porte de la maison est loin, de l’autre côté, en face. Celui qui frappe à la porte ne s’entend que s’il appelle à haute voix. J’ai éternué trois fois, successivement. La lampe a failli tomber de ma main. Mon corps trembla. Une chaleur parcourut entre mes épaules et le lobule de mon oreille. La douleur devint une boule dans mon genou droit, avertissant d’une crise proche de rhumatisme articulaire aigu, encore tenace, dont je souffre durement, et qui me nargue chaque fois que la saison change ou que je néglige ma santé dans un endroit humide. Paix à l’âme de grand-mère. Petit, quand j’ai eu ma première crise de rhumatisme, elle m’a ingurjité une infusion d’herbes sauvages. Mon cœur a failli être tuméfié et bouché si je n’avais été emmené chez le médecin du collège. Sous peu, je ne serai pas en mesure d’être debout. Que je me lève donc et sorte et voie à l’extérieur de la maison. Peut-être que quelqu’un de mauvaise intention souhaite-t-il forcer la maison d’une défunte du jour, sans soutien connu, depuis longtemps. Sans aucun doute, les mœurs du village interdisent cela. Mais…

Quelle heure est-il maintenant? Je n’ai pas entendu l’appel à la prière du soir. Où est mon manteau? Je dois m’enfoncer dedans, de tout mon corps, dans tous ses plis, afin que le froid ne me morde pas avec ses crocs de fer qui envahissent le désert par les nuits d’automne. Voici les étoiles brillantes dans une mer d’encre suspendue, pourquoi sont-elles sans chaleur ? Certaines sont pâles, d’autres filantes. Tout est calme. Même les palmes de l’unique palmier qui s’élève dans la cour de la maison. Le silence est épais. Troué par les rayons de ma lampe qui fixe le regard à l’intérieur de la voiture. Mon esprit devient tranquille.

Le calme plane de nouveau. La fièvre s’intensifie. Je transpire de sueur. Mes paumes sont humides. La boule de douleur s’alourdit dans mon genou. Je n’ai pas compris pourquoi le bruit s’est arrêté. Ni le petit fracas, non plus. Des résonances de pas légers. La lumière pâle d’une lampe tremble là-bas, à l’entrée, près du siège de ma grand-mère, derrière son métier à tisser.

Qu’est-ce ?... ?

Je jette la réflexion de la lampe dans un coin de l’entrée. Dans son cercle je ne vois rien. Les bois du métier à tisser sont encore allongés. Le sac de laine et les deux pelotes de fils, le rouet et même la jarre brisée. Pas de trace de lampe de ma grand-mère. Rien qui témoigne qu’elle était là assise il y a un instant, fabriquant un tissu noir. Que j’entre avant que la fièvre n’emporte mon esprit.

Que j’entre et éteigne la lampe avant que les voisins ne soient dérangés. Est-ce que ma grand-mère me reproche de n’avoir pas pleuré pour son décès. Que j’entre et attende. Peut-être la fièvre aiderait-elle mes larmes.

O maison de ma grand-mère, couvre-moi ! Est-ce que cette maison me couvre en l’absence de ma grand-mère ? Le froid va me tuer. L’humidité va me tuer. Cette atmosphère lugubre qui commence à remplir l’obscurité me stresse. Cette stridulation va me tuer. Ces coups. Cette musique monotone qui monte du fond de la nuit, pique. Oui. Mon ouïe s’est remise à la recevoir, la supporter et la méditer… Non. Elle ne s’arrêtera pas et je ne sais comment l’arrêter. Que je pose mon oreille sur le tapis, ma valise sur l’autre et ferme les yeux. Je ne me lèverai pas une seconde fois, même s’il y a un bande de voleurs qui repèrent la maison vide, même s’ils attaquent d’un seul coup la maison ! Une seule heure me suffit pour retrouver mes forces puis je monterai dans la voiture et démarrerai vers la capitale. Là-bas, des travaux m’attendent, il n’y a pas à échapper à leur achèvement et leur finission, avant d’aller chez le médecin. Je sais ce qu’il va dire. L’aspirine. Dans mon valise, il y a une boite d’aspirine qui m’accompagne partout. Que je prenne un cachet, plutôt deux. Quand je recevrai les rouets et les nouveaux métiers à tisser et les poserai dans la nouvelle aile et les verrai en train de travailler…A ce moment-là. L’aspirine. Non, je ne peux laisser l’usine à l’abandon tant que je suis endetté auprès des banques. Je ne laisserai pas une réalisation après m’être privé des plaisirs de la vie et m’être mis en hypothèque. J’ai hypothéqué la maison, les bijoux de ma femme qu’elle a hérités de sa mère ainsi que ceux que je lui avais achetés. Et la maison de ma grand-mère ? Ne l’avais-je pas mise en hypothèque, elle aussi ? Comment puis-je penser à la vendre ? Sans nul doute qu’elle ne vaut pas grand-chose. Mais les banques, les banquiers évaluent toute chose et font mille calculs. Ils ne considèrent pas la maison mais la terre. Une parcelle de terre large, proche de la route asphaltée, au centre du village, qui n’est loin du complexe industriel que de quelques kilomètres. Mais où est l’eau ? Comment avaler mon cachet d’aspirine sans eau ? Je dois sortir et aller au niveau du puits. Je n’ai pas d’autre solution. Voici la lumière de la lampe qui se promène dans les recoins de la maison et il n’y a ni gargoulette ni broc ni tasse. Que je sorte donc, que je laisse le cachet entre mes dents afin que la salive ne le mouille pas et qu’il s’effrite. Je déteste le goût de l’aspirine.

La stridulation des insectes augmenta. Quand je me suis mis debout sur le seuil de la maison, les coups de pattes s’arrêtèrent un instant puis reprirent dans une monotonie pénible. La musique qui pique, qui provenait certainement du fond de la terre, exécutée par les maîtres de l’art chez les insectes, à la gloire de la nuit calme ou pour provoquer celle silencieuse, s’éleva. Je sens soudain que quelqu’un me regarde. J’éteins la lampe. Peut-être l’apercevrais-je sans qu’il se rende compte, je regarde partout. Le palmier, la voiture et le puits. La voilà qui revient. C’est la même image. L’image de ma grand-mère, assise à l’entrée, derrière son métier à tisser sur lequel elle joue des deux mains talentueuses. Elle soulève le roseau. Met la bobine entre les fils de la trame, pousse le fil du lien avec le crochet parfois et avec le peigne, d’autres. Elle baisse le roseau. J’allume la lampe et répands sa lumière sur elle. Rien. L’image de ma grand-mère s’est effacée et la musique s’est tue. J’éteins la lampe. Ma grand-mère introduit son pouce et ses annulaires entre les fils de la trame, puis elle m’appelle avec son index. Mes jambes sont lourdes et dans mon genou, il y a un feu brûlant. Je me mets en mouvement. A chaque pas, je ressens que la musique sauvage défie mon pouls. Que me veut ma grand-mère ? Elle met son deuxième index sur sa bouche. Elle sourit, mais que veut-elle ? Viens et tais-toi ! Je ne l’ai pas entendu parler mais j’ai compris. Ou peut-être est-ce ma mémoire. Oui, grand-mère. Me voici, j’arrive. Ton enfant est fiévreux, le sommeil l’a déserté. Couvre-moi grand-mère ou laisse-moi monter dans la voiture et partir. Je pars maintenant. Je suis éprouvé par la musique de mes os. Non. Je ne boirai pas ce que tu bois. Ce que tu prépares sur ton brasero aux yeux étincelants ne m’est pas utile. Je mâche l’aspirine. L’aspirine amère s’effrite entre mes dents. Ma salive est de l’eau pourrie. Grand-mère donne-moi de ce que tu bois. Si. Je prends le verre de sa main et jette le liquide, chaud, noir, dans ma bouche et je l’avale. J’ai avalé ma salive et l’aspirine. J’ai regardé ma grand-mère. Elle rit sans voix. Bien sûr, amère. Amère comme un poison. Que me veux-tu maintenant ? Elle me fait signe de m’asseoir. J’ai refusé. Elle dirigea son regard vers le métier à tisser. Elle dirigea son index vers son tissu noir puis vers moi et elle sourit. Puis elle revint jouer de la musique de l’indifférence sur son métier à tisser. Dans mes yeux, étincela le feu de la fièvre. Ma grand-mère dit. Quand a-t-elle dit ma grand-mère ? Ceci est mon dernier tissu pour toi. Non. Je n’ai pas entendu ces paroles. Il y a trois mois ma grand-mère était à cet endroit et disait : C’est ta dernière visite mon enfant avant que ne te parvienne la nouvelle de ma mort, te souviendras-tu de moi ? J’allume la lampe. L’image s’efface. La musique s’arrête. Ma grand-mère dit : Va maintenant et dors un peu dans ma chambre avant de monter dans ta voiture et de prendre la route. J’allume la lampe. Là-bas. Dans le coin, le métier à tisser s’étend. Sur lequel il n’y a qu’un voile de sable.

Soudain, la voix de l’appel à la prière de l’aube me soulève, la lampe échappe de ma main sans s’éteindre. Sous peu, le matin apparaît. Je cours vers la maison. J’entre et palpe l’obscurité pour ramasser ma valise et sortir rapidement vers la voiture. J’avais retenu, tu ma douleur et ma souffrance et mes larmes n’ont guère coulé.

J’ouvre la porte d’abord. Sur la route, il y a quelques silhouettes qui se dirigent vers la mosquée, ne s’intéressent pas à moi, ni moi à elles. Je reviens vers la voiture. J’y jette la valise et m’y jette. Je tourne la clef, le moteur rugit. Les lumières des phares devant se dirigent vers l’entrée. Ma grand-mère n’était plus là-bas. J’appuie sur l’accélérateur, la voiture démarre petit à petit, je tourne le volant, la porte est en face de moi, ouverte sur un jour nouveau.

A la porte, ma grand-mère était debout. Que veut-elle ? Elle se dirige vers moi en se dépêchant, dans sa main droite, deux œufs. Bonjour mon petit. Voici deux œufs mollets, bois-les avant que tu ne commences ta journée. Non ! Ce n’est pas ma grand-mère. Elle sort par en-dessous de sa tunique un morceau de tissu noir et dit : Il est à toi, la regrettée, l’a tissé pour toi et l’a laissé chez moi pour te le donner. C’est la voisine de ma grand-mère. Comment ne l’ai-je pas reconnue ? Elle dit : Elle avait peur que tu ne la retrouves pas toi-même à la maison quand tu viendras t’occuper de l’enterrement, elle me chargea de guetter ton heure de retour et de le mettre moi-même dans ta voiture, afin que tu ne l’oublies pas. Comment oublier ma grand-mère ? La voisine se souvint de quelque chose et dit : Ta grand-mère espérait toujours te revoir portant un burnous noir en excellents poils de chameau, que personne d’autre qu’elle ne tissait encore.

Je ne sais comment répondre. J’appuie de nouveau sur l’accélérateur, la voiture démarre laissant dans les yeux de la voisine plus d’un point d’interrogation et dans ceux des fidèles sortant de la mosquée, plus d’un signe de reproche. Est-ce que je reviens leur rendre visite une autre fois ? Comment oublier ma grand-mère ? Ceci est son burnous. Il ne remplacera pas la couverture en laine que m’a acheté mon épouse, lors de l’un de ses voyages en Europe et que j’ai laissée dans la maison de ma grand-mère comme j’ai laissé la lampe. Mais il me rappellera ma grand-mère éternellement et me réchauffera. Toujours.

Maintenant, j’ai quitté le village. J’ai rejoint l’autoroute. Quelques heures me séparent des affaires de l’usine. Le soleil est apparu pour dissiper l’obscurité. Mais le froid est encore dur. Une musique monotone monte avec la fièvre et couvre le bruit du moteur. Une heure seulement me suffit pour reprendre mes forces. Une heure de sommeil. J’arrête la voiture au bord de la route. J’éteins le moteur ou peut-être était-il déjà éteint. Je n’ai plus conscience que de la voix de la fièvre. Je prends le tissu de ma grand-mère. Je me couvre avec, je m’allonge sur les deux sièges devant. Plutôt je me recroqueville.

Ah ! Ma tristesse s’effondra et mes larmes coulèrent. Mes larmes coulent….

Tunis 9 janvier 1984

Extrait de Hakadha yaqtuluna al-amal (Ainsi ils tuent l’espoir), MTE, 1985

Nouvelle traduite de l’arabe par Tahar Bekri

* Samir Ayadi: Né en 1947, à Métouia, dans le sud tunisien. Nouvelliste, dramaturge, Figure importante du paysage culturel tunisien, où il a occupé de nombreuses fonctions. A commencé à publier ses œuvres, dans le mouvement d’avant-garde littéraire, dès 1970, Le vacarme du silence. Il décède en 2008.