Mohamed-El Aziz Ben Achour: Aux origines de l’art dans l’islam

.jpg) La place éminente des arts dans l’islam d’Orient et d’Occident au long des siècles est un un trait majeur de la civilisation universelle. C’est un fait bien connu non seulement des spécialistes mais aussi du grand public. Les monuments, l’urbanisme, la calligraphie, les créations artisanales et tant d’autres expressions artistiques et esthétiques suscitent depuis toujours l’intérêt des voyageurs du monde entier qui partent à la découverte ces brillants témoignages. Aussi nous a-t-il paru utile d’inviter nos lectrices et lecteurs à une remontée aux origines. L’étendue du sujet rendant impossible une présentation même succincte des différentes manifestations artistiques et architecturales, on voudra bien nous excuser de n’évoquer ici que l’architecture et l’urbanisme.

La place éminente des arts dans l’islam d’Orient et d’Occident au long des siècles est un un trait majeur de la civilisation universelle. C’est un fait bien connu non seulement des spécialistes mais aussi du grand public. Les monuments, l’urbanisme, la calligraphie, les créations artisanales et tant d’autres expressions artistiques et esthétiques suscitent depuis toujours l’intérêt des voyageurs du monde entier qui partent à la découverte ces brillants témoignages. Aussi nous a-t-il paru utile d’inviter nos lectrices et lecteurs à une remontée aux origines. L’étendue du sujet rendant impossible une présentation même succincte des différentes manifestations artistiques et architecturales, on voudra bien nous excuser de n’évoquer ici que l’architecture et l’urbanisme.

L'art musulman s’est exprimé à partir de la conquête arabe dans des territoires à riche passé de civilisation : le Croissant fertile (Mésopotamie, Syrie, Palestine), l’Egypte, l’Afrique du nord et la péninsule ibérique. Ces territoires ne constituèrent un « domaine arabe » qu’après la conquête. La période préislamique y était soumise à de puissantes influences culturelles et artistiques hellénistique, romaine, sassanide et byzantine. Dans ces territoires conquis, l’Islam rencontra les deux autres religions monothéistes dont les communautés comptaient un nombre important de bâtisseurs, d’artisans et d’artistes. Aux frontières de l’empire, il y avait Byzance, dont la civilisation allait fasciner durablement les nouveaux maîtres. L’art qui s’épanouit dans ces territoires est organiquement lié à l’Islam. C’est un art arabo-musulman. En effet, il n’a existé d’art arabe préislamique que dans la péninsule arabique, tel le site de Madâ’in Sâlih inscrit récemment au Patrimoine mondial de l’Unesco, et dans ce qu’on appelait jadis l’Arabie pétrée des ‘Edomites puis des Arabes Nabatéens, bâtisseurs de la célèbre cité de Petra (dans l’actuelle Jordanie). Dès le premier siècle de l’Hégire (VIIe siècle), le centre de gravité de la nouvelle civilisation se déplace de l’Arabie proprement dite à la Syrie et à l’Irak..jpg) Cet art qui se forme et s’épanouit dans des pays à anciennes et fortes traditions artistiques est un art d’Orient, toujours soumis à la prépondérance des courants orientaux même dans son domaine occidental. C’est aussi un art médiéval, un art qui connaît son âge d’or au Moyen Âge. S’il est vrai que dans ses expressions classiques (architecture, arts décoratifs, par exemple) il se fige et se sclérose à la période moderne, il convient cependant de remarquer que d’autres expressions artistiques arabes n’ont connu une existence ou un réel essor qu’à l’extrême fin du XIXe siècle et, principalement, au XXe siècle : la peinture, la sculpture, le théâtre. Pour la première fois, un art cherche à se définir comme arabe sans se réclamer forcément de l'éthique musulmane. Le travail des artistes dans ces différentes disciplines constitue une contribution intéressante à l’art contemporain. Cette entrée dans la modernité se manifeste aussi par la volonté de sauvegarder et de restaurer le patrimoine urbanistique, architectural, monumental, artistique et artisanal.

Cet art qui se forme et s’épanouit dans des pays à anciennes et fortes traditions artistiques est un art d’Orient, toujours soumis à la prépondérance des courants orientaux même dans son domaine occidental. C’est aussi un art médiéval, un art qui connaît son âge d’or au Moyen Âge. S’il est vrai que dans ses expressions classiques (architecture, arts décoratifs, par exemple) il se fige et se sclérose à la période moderne, il convient cependant de remarquer que d’autres expressions artistiques arabes n’ont connu une existence ou un réel essor qu’à l’extrême fin du XIXe siècle et, principalement, au XXe siècle : la peinture, la sculpture, le théâtre. Pour la première fois, un art cherche à se définir comme arabe sans se réclamer forcément de l'éthique musulmane. Le travail des artistes dans ces différentes disciplines constitue une contribution intéressante à l’art contemporain. Cette entrée dans la modernité se manifeste aussi par la volonté de sauvegarder et de restaurer le patrimoine urbanistique, architectural, monumental, artistique et artisanal..jpg) S’exprimant sur une terre riche d’un passé artistique souvent glorieux, en contact avec Byzance et avec l’héritage de la Perse, cette empreinte a conduit certains spécialistes à des excès qu’il faut corriger. Ouverts aux influences, les conquérants arabes n’étaient pas dépourvus de toute sensibilité artistique. Ils avaient une certaine réceptivité née du passé arabe propre et de l’ancienneté des contacts avec les pays et les sociétés du Proche-Orient. « Fascinés » par la splendeur de Ctésiphon et d’ailleurs, ils étaient cependant porteurs d’une religion nouvelle vigoureuse, conquérante, inassimilable et porteuse d’une éthique et d’une culture capables de synthétiser et de créer. Après une période de formation qui s’étale de 661 à 750 - sous les califes omeyyades de Damas devenue le siège de l’empire - marquée par un grande recherche et donc une ouverture sur les influences externes, assimilées avec plus ou moins d’habileté, vinrent les périodes – notamment celle de l’âge d’or ( fin du VIIIe siècle- IXe siècle) des Abbassides de Bagdad – durant laquelle le poids des apports extérieurs, sans disparaître, se réduit. Selon Oleg Grabar, «des formes et des recherches directement issues de la nouvelle civilisation islamique» sont mises en œuvre. Pour Janine Sourdel, «le hiératisme d’un art impérial partout adopté» s’impose. De sorte que seul l’art de la période de formation peut être considéré comme «un rameau du riche héritage de l’Antiquité classique».

S’exprimant sur une terre riche d’un passé artistique souvent glorieux, en contact avec Byzance et avec l’héritage de la Perse, cette empreinte a conduit certains spécialistes à des excès qu’il faut corriger. Ouverts aux influences, les conquérants arabes n’étaient pas dépourvus de toute sensibilité artistique. Ils avaient une certaine réceptivité née du passé arabe propre et de l’ancienneté des contacts avec les pays et les sociétés du Proche-Orient. « Fascinés » par la splendeur de Ctésiphon et d’ailleurs, ils étaient cependant porteurs d’une religion nouvelle vigoureuse, conquérante, inassimilable et porteuse d’une éthique et d’une culture capables de synthétiser et de créer. Après une période de formation qui s’étale de 661 à 750 - sous les califes omeyyades de Damas devenue le siège de l’empire - marquée par un grande recherche et donc une ouverture sur les influences externes, assimilées avec plus ou moins d’habileté, vinrent les périodes – notamment celle de l’âge d’or ( fin du VIIIe siècle- IXe siècle) des Abbassides de Bagdad – durant laquelle le poids des apports extérieurs, sans disparaître, se réduit. Selon Oleg Grabar, «des formes et des recherches directement issues de la nouvelle civilisation islamique» sont mises en œuvre. Pour Janine Sourdel, «le hiératisme d’un art impérial partout adopté» s’impose. De sorte que seul l’art de la période de formation peut être considéré comme «un rameau du riche héritage de l’Antiquité classique»..jpg) L’art musulman allait bénéficier de l’apport magnifique des Omeyyades de Cordoue et de leurs successeurs. Il n’allait cesser de connaître de féconds développements, sous les émirs aghlabides de Kairouan, les califes fatimides d’Ifriqiya (puis d’Egypte). Aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, les Almoravides et les Almohades, conquérants venus du Maghreb extrême, enrichissent le patrimoine de l’Afrique du nord et de l’Espagne musulmane. On peut citer également les dynasties régionales telle celle des émirs hafsides de Tunis (XIIIe-XVIe siècles). Au Moyen-Orient, les Mamelouks ajoutèrent à la grandeur de l’art et de l’architecture de l’Egypte, de Syrie et de Palestine, suivis par les sultans ottomans qui dominèrent cette région durant des siècles.

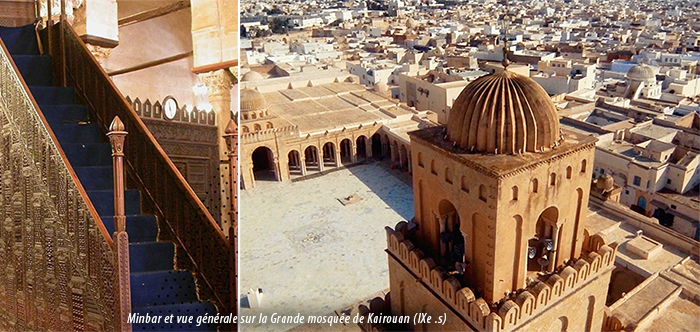

L’art musulman allait bénéficier de l’apport magnifique des Omeyyades de Cordoue et de leurs successeurs. Il n’allait cesser de connaître de féconds développements, sous les émirs aghlabides de Kairouan, les califes fatimides d’Ifriqiya (puis d’Egypte). Aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, les Almoravides et les Almohades, conquérants venus du Maghreb extrême, enrichissent le patrimoine de l’Afrique du nord et de l’Espagne musulmane. On peut citer également les dynasties régionales telle celle des émirs hafsides de Tunis (XIIIe-XVIe siècles). Au Moyen-Orient, les Mamelouks ajoutèrent à la grandeur de l’art et de l’architecture de l’Egypte, de Syrie et de Palestine, suivis par les sultans ottomans qui dominèrent cette région durant des siècles..jpg) Le caractère unitaire de cet art ne cessa d’être accompagné d’une diversité enrichissante des traditions locales toujours vivaces mais assujetties, en général, à la prépondérance des courants orientaux. Art médiéval, l’art arabo-musulman se nourrit d’une culture qui privilégia, durant des siècles, la relation de fidélité et l’allégeance du disciple au maître, le recours discipliné au répertoire établi au détriment de l’inspiration personnelle, la répétition au détriment de l’innovation.Conception du métier d’artiste qui s’apparentait à celle en usage dans les milieux d’artisans. La similitude entre l’art et l’artisanat est attestée aussi dans leur commune dextérité à mettre en œuvre un répertoire décoratif composé d’un petit nombre d’éléments simples dont la polyvalence permettait aux uns et aux autres d’appliquer les mêmes motifs et techniques à des disciplines aussi différentes que l’art monumental et les arts décoratifs du mobilier, ainsi qu’à des matériaux aussi variés que la pierre, le bois, le stuc, le bronze ou l’ivoire. Similitude enfin dans la tradition qui s’est parfois perpétuée jusqu’à nos jours, des artistes, bâtisseurs et artisans pérégrinateurs. Par leurs déplacements de ville en ville, de région en région, ils contribuaient à la diffusion d’un répertoire technique et d’un vocabulaire décoratif devenu classique.

Le caractère unitaire de cet art ne cessa d’être accompagné d’une diversité enrichissante des traditions locales toujours vivaces mais assujetties, en général, à la prépondérance des courants orientaux. Art médiéval, l’art arabo-musulman se nourrit d’une culture qui privilégia, durant des siècles, la relation de fidélité et l’allégeance du disciple au maître, le recours discipliné au répertoire établi au détriment de l’inspiration personnelle, la répétition au détriment de l’innovation.Conception du métier d’artiste qui s’apparentait à celle en usage dans les milieux d’artisans. La similitude entre l’art et l’artisanat est attestée aussi dans leur commune dextérité à mettre en œuvre un répertoire décoratif composé d’un petit nombre d’éléments simples dont la polyvalence permettait aux uns et aux autres d’appliquer les mêmes motifs et techniques à des disciplines aussi différentes que l’art monumental et les arts décoratifs du mobilier, ainsi qu’à des matériaux aussi variés que la pierre, le bois, le stuc, le bronze ou l’ivoire. Similitude enfin dans la tradition qui s’est parfois perpétuée jusqu’à nos jours, des artistes, bâtisseurs et artisans pérégrinateurs. Par leurs déplacements de ville en ville, de région en région, ils contribuaient à la diffusion d’un répertoire technique et d’un vocabulaire décoratif devenu classique..jpg) A l’art et l’architecture islamiques et à leur importance, il convient d’associer celle de l’organisation urbaine traditionnelle qui, jadis, contribua à la grandeur des Etats musulmans. A l’aise dans les villes dont beaucoup furent sa création, l’Islam développa très tôt une civilisation urbaine florissante née de la rencontre entre la morale et le droit religieux, l’héritage urbain des pays conquis et le recours intelligent à l’habileté des bâtisseurs autochtones ou venus des pays voisins. La vie s’y est traduite par l’élaboration au long des âges d’un urbanisme du plus haut intérêt dont nous ne pouvons apprécier que les expressions tardives. André Raymond, spécialiste de l’histoire urbaine, rappelle ainsi que « les villes arabes traditionnelles sont, d’une manière générale, celles que nous a léguées la période ottomane». En outre, la physionomie élaborée durant cette période a été, dès la fin du XIXe siècle, le théâtre d’une évolution accélérée et brutale perturbant les équilibres anciens et l’harmonie de l’ensemble.

A l’art et l’architecture islamiques et à leur importance, il convient d’associer celle de l’organisation urbaine traditionnelle qui, jadis, contribua à la grandeur des Etats musulmans. A l’aise dans les villes dont beaucoup furent sa création, l’Islam développa très tôt une civilisation urbaine florissante née de la rencontre entre la morale et le droit religieux, l’héritage urbain des pays conquis et le recours intelligent à l’habileté des bâtisseurs autochtones ou venus des pays voisins. La vie s’y est traduite par l’élaboration au long des âges d’un urbanisme du plus haut intérêt dont nous ne pouvons apprécier que les expressions tardives. André Raymond, spécialiste de l’histoire urbaine, rappelle ainsi que « les villes arabes traditionnelles sont, d’une manière générale, celles que nous a léguées la période ottomane». En outre, la physionomie élaborée durant cette période a été, dès la fin du XIXe siècle, le théâtre d’une évolution accélérée et brutale perturbant les équilibres anciens et l’harmonie de l’ensemble..jpg) Comme pour l’art monumental, les Arabes, admirateurs des villes conquises comme Ctésiphon, Damas ou Carthage, firent en matière d’urbanisme un gros travail d’intériorisation des apports des civilisations antérieures. La volonté de la nouvelle civilisation de se rattacher à ses aînées semble toutefois avoir été associée à un apport proprement arabe davantage que dans d’autres domaines de l’art. Ce fut le cas pour les premières fondations urbaines, connues dans l’histoire sous le nom d’amsâr, comme Koufa en Irak où l’urbanisme eut à tenir compte des structures tribales de la société arabe. Les villes déjà existantes imposaient leurs contraintes comme le monument romain puis chrétien avait imposé les siennes à la Grande mosquée de Damas.

Comme pour l’art monumental, les Arabes, admirateurs des villes conquises comme Ctésiphon, Damas ou Carthage, firent en matière d’urbanisme un gros travail d’intériorisation des apports des civilisations antérieures. La volonté de la nouvelle civilisation de se rattacher à ses aînées semble toutefois avoir été associée à un apport proprement arabe davantage que dans d’autres domaines de l’art. Ce fut le cas pour les premières fondations urbaines, connues dans l’histoire sous le nom d’amsâr, comme Koufa en Irak où l’urbanisme eut à tenir compte des structures tribales de la société arabe. Les villes déjà existantes imposaient leurs contraintes comme le monument romain puis chrétien avait imposé les siennes à la Grande mosquée de Damas.

.jpg) Les villes nouvelles obéissaient à une conception préétablie appliquée à Koufa dès sa fondation en 638. De forme carrée (élément emprunté à Babylone), ouverte, aérée, elle fut conçue selon un takhtît (plan) que Hichem Djaït définit comme «un schéma urbain inscrit sur le sol» qui déterminait deux composantes : une aire centrale comprenant la mosquée, la résidence du gouverneur et un vaste terrain nu destiné aux rassemblements ainsi qu’un élément original introduit par l’urbanisme musulman et appelé à un grand avenir: les souks. Au-delà, se trouvait une zone d’habitation. Cette distinction nette entre les deux aires fut maintenue et accentuée, car elle correspondait parfaitement à cette idéologie que l’on peut qualifier d’impériale, mise en place par les Omeyyades et perpétuée par les Abbassides, fondée sur la glorification de la puissance et de la grandeur du pouvoir califal. La volonté –ancienne en Orient – de séparer la ville «officielle» du reste se manifesta de manière imposante à Bagdad. Qualifiée de « Cité de la paix, elle fut construite à partir de 762 selon un plan circulaire (contrairement à Koufa mais conformément à certaines villes sassanides). Elle était entourée d’une haute et épaisse muraille précédée d’un fossé. Le cœur de cette ville ronde était constitué par le complexe architectural impérial comprenant le palais et la grande mosquée. De cette première Bagdad, rien ne nous est parvenu, hormis les témoignages des chroniqueurs. D’ailleurs, le plan initial ne fonctionna presque jamais.L’essor de la capitale donna naissance à un très vaste réseau urbain doté de faubourgs qui ne tarda pas à absorber la ville ronde et à en bouleverser la régularité.

Les villes nouvelles obéissaient à une conception préétablie appliquée à Koufa dès sa fondation en 638. De forme carrée (élément emprunté à Babylone), ouverte, aérée, elle fut conçue selon un takhtît (plan) que Hichem Djaït définit comme «un schéma urbain inscrit sur le sol» qui déterminait deux composantes : une aire centrale comprenant la mosquée, la résidence du gouverneur et un vaste terrain nu destiné aux rassemblements ainsi qu’un élément original introduit par l’urbanisme musulman et appelé à un grand avenir: les souks. Au-delà, se trouvait une zone d’habitation. Cette distinction nette entre les deux aires fut maintenue et accentuée, car elle correspondait parfaitement à cette idéologie que l’on peut qualifier d’impériale, mise en place par les Omeyyades et perpétuée par les Abbassides, fondée sur la glorification de la puissance et de la grandeur du pouvoir califal. La volonté –ancienne en Orient – de séparer la ville «officielle» du reste se manifesta de manière imposante à Bagdad. Qualifiée de « Cité de la paix, elle fut construite à partir de 762 selon un plan circulaire (contrairement à Koufa mais conformément à certaines villes sassanides). Elle était entourée d’une haute et épaisse muraille précédée d’un fossé. Le cœur de cette ville ronde était constitué par le complexe architectural impérial comprenant le palais et la grande mosquée. De cette première Bagdad, rien ne nous est parvenu, hormis les témoignages des chroniqueurs. D’ailleurs, le plan initial ne fonctionna presque jamais.L’essor de la capitale donna naissance à un très vaste réseau urbain doté de faubourgs qui ne tarda pas à absorber la ville ronde et à en bouleverser la régularité. .jpg)

Face à l’essor urbain, les califes n’abandonnant pas l’idée d’une ville palatiale ordonnée et distante, choisirent d’en fonder de nouvelles. L’exemple le plus célèbre est celui de Samarra. Fondateur de villes, le pouvoir central en était aussi l’aménageur et l’embellisseur. Le pouvoir jouait aussi un rôle considérable dans leur remodelage par la création ou la réhabilitation de quartiers et le déplacement de certaines activités. L’aménagement portait également sur la création et le développement de zones nouvelles de résidence et de promenade tel le quartier d’Al Azbakiyya, fondé au Caire au XVe siècle autour d’un lac de plaisance. Les environs des grandes villes faisaient l’objet de l’intérêt des princes, des dignitaires et des notables qui y édifiaient des résidences de villégiature, voire, comme dans le cas de Sidi Bou Saïd, une sorte de médina d’été avec sa mosquée, sa zaouia, son souk et ses demeures fondée au XVIIIe siècle par les beys husseïnites. Régulièrement, l’effort d’urbanisation entrepris par les maîtres du pouvoir s’appuyait sur une formule juridique connue en droit musulman sous le nom de waqf ou hubus (habous). Elle permettait la constitution des biens en fondation inaliénable jouissant de rentes qui assuraient leur entretien perpétuel. Au Caire, à Damas, à Tunis, à Fès, partout dans le monde musulman, ces fondations permirent la conservation du patrimoine urbain : mosquées, médersas, hospices, fontaines, par exemple. Dignitaires et citadins aisés recouraient à la formule du habous soit pour protéger leur patrimoine personnel, soit dans leur action de mécénat urbain dans le sillage du Prince.

Régulièrement, l’effort d’urbanisation entrepris par les maîtres du pouvoir s’appuyait sur une formule juridique connue en droit musulman sous le nom de waqf ou hubus (habous). Elle permettait la constitution des biens en fondation inaliénable jouissant de rentes qui assuraient leur entretien perpétuel. Au Caire, à Damas, à Tunis, à Fès, partout dans le monde musulman, ces fondations permirent la conservation du patrimoine urbain : mosquées, médersas, hospices, fontaines, par exemple. Dignitaires et citadins aisés recouraient à la formule du habous soit pour protéger leur patrimoine personnel, soit dans leur action de mécénat urbain dans le sillage du Prince. Tributaire de la munificence des califes, sultans, émirs et pachas, la ville arabe s’appuyait aussi sur le dynamisme de ses activités de production et d’échanges et sur la prospérité de ses marchands. Malgré certaines turbulences, l’organisation urbaine continua d’obéir à un schéma tel qu’on pouvait le constater à Tunis jusqu’à la fin du XIXe siècle : une cité proprement dite, la médina, enserrée dans une première ceinture de remparts et flanquée de deux faubourgs ; l’ensemble étant protégé par une muraille extérieure. Au sein de la médina existait une distinction entre une zone d’activités économiques et une zone résidentielle. Autour de la Grande mosquée Zitouna, s’organisaient les souks répartis par métiers.

Tributaire de la munificence des califes, sultans, émirs et pachas, la ville arabe s’appuyait aussi sur le dynamisme de ses activités de production et d’échanges et sur la prospérité de ses marchands. Malgré certaines turbulences, l’organisation urbaine continua d’obéir à un schéma tel qu’on pouvait le constater à Tunis jusqu’à la fin du XIXe siècle : une cité proprement dite, la médina, enserrée dans une première ceinture de remparts et flanquée de deux faubourgs ; l’ensemble étant protégé par une muraille extérieure. Au sein de la médina existait une distinction entre une zone d’activités économiques et une zone résidentielle. Autour de la Grande mosquée Zitouna, s’organisaient les souks répartis par métiers. Le tissu des faubourgs se présentait, pour sa part, comme un mélange d’habitation et d’espaces de services. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, ce schéma traditionnel subit de sérieux bouleversements consécutifs aux difficultés de l’économie citadine, du relâchement des cadres anciens et de la paupérisation des élites de l’artisanat et du négoce sous les coups de boutoir de la concurrence européenne. Dans la plupart de ces villes, désormais percées d’avenues et éventrées à la suite de la démolition de quartiers insalubres, l’érection de bâtiments modernes et la juxtaposition de villes de type européen aux médinas ont causé des dégâts irréversibles au tissu ancien. Heureusement, à la modernisation intempestive répondit assez tôt le souci de protéger et de réhabiliter le patrimoine urbanistique et architectural de nos villes. Il faut s’en féliciter et rester vigilants.

Le tissu des faubourgs se présentait, pour sa part, comme un mélange d’habitation et d’espaces de services. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, ce schéma traditionnel subit de sérieux bouleversements consécutifs aux difficultés de l’économie citadine, du relâchement des cadres anciens et de la paupérisation des élites de l’artisanat et du négoce sous les coups de boutoir de la concurrence européenne. Dans la plupart de ces villes, désormais percées d’avenues et éventrées à la suite de la démolition de quartiers insalubres, l’érection de bâtiments modernes et la juxtaposition de villes de type européen aux médinas ont causé des dégâts irréversibles au tissu ancien. Heureusement, à la modernisation intempestive répondit assez tôt le souci de protéger et de réhabiliter le patrimoine urbanistique et architectural de nos villes. Il faut s’en féliciter et rester vigilants.

Mohamed-El Aziz Ben Achour