TICAD 9 à Yokohama : innovations, durabilité et jeunesse au cœur du partenariat

La neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad) tenue du 19 au 22 août 2025 à Yokohama, a réaffirmé l’engagement durable du Japon envers l’Afrique, dans un partenariat pensé pour les enjeux contemporains. La Tunisie y a été représentée par une délégation conduite par la cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaafrani Zenzri.

Cette conférence intervient dans un contexte mondial marqué par l’urgence climatique, qui exige des efforts accrus pour accélérer la transition énergétique, protéger les écosystèmes et gérer durablement les ressources naturelles. Avec son potentiel considérable mais aussi ses défis environnementaux, l’Afrique se trouve au centre de ces transformations.

Parallèlement, le continent connaît une révolution numérique fulgurante, portée par une jeunesse dynamique et majoritaire. Soutenir cette vitalité par des infrastructures modernes, des programmes de formation numérique et des mesures favorisant l’innovation a constitué une priorité affirmée du TICAD 9.

Conçu pour répondre à ces défis complexes, le sommet a proposé un cadre de coopération renouvelé, associant développement durable, innovation technologique et inclusion sociale. Cette édition a illustré à la fois les aspirations africaines et la volonté japonaise de partager son expertise pour construire un avenir commun.

Les axes majeurs: vers un développement durable et inclusif

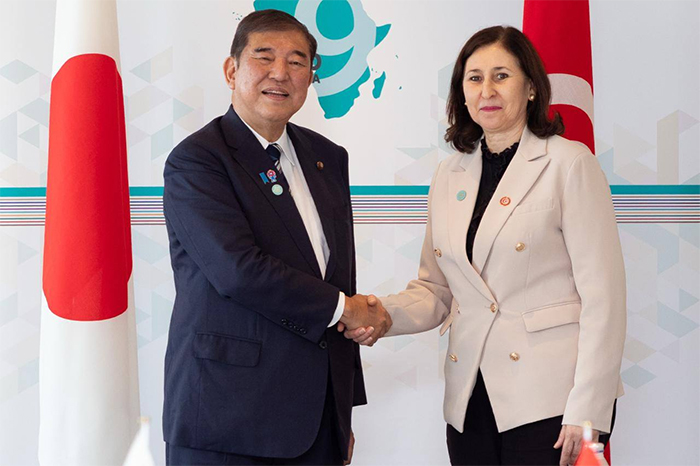

Conduisant la délégation tunisienne à la Ticad 9, la cheffe du gouvernement a eu une série d’entretiens avec de hauts responsables japonais, notamment le Premier ministre, les président de l’agence japonaise de la coopération internationale (Jica), et de la puissante association japonaise pour l’économie et le développement, des parlementaires et des chefs d’entreprise. L’occasion lui a été offerte de saluer l’empereur du Japon et de son épouse lors d’une réception donnée en l’honneur des chefs de délégations.

Dans son allocution en plénière de la Ticad 9, a cheffe du gouvernement a estimé que les dernières années ont démontré que le système économique mondial est devenu injuste et a conduit à l'affaiblissement des économies des pays africains classés comme en développement ou fragiles, qui ne parviennent pas à se développer malgré leurs importantes richesses naturelles. Ceci nécessite de trouver des solutions innovantes et d'adopter de nouvelles approches en matière de développement en Afrique afin de créer davantage d'emplois dans des domaines compatibles avec le plan de développement global de l'Union africaine, conformément à la « Vision Afrique 2063 ».

La cheffe du gouvernement a souligné que la Tunisie, fière de son appartenance africaine, a élevé haut son slogan « Que l'Afrique, qui regorge de richesses pour les Africains », soit un appel à la nécessité d'établir un nouveau système économique mondial plus efficace, plus juste et plus équitable, selon une approche innovante fondée sur les principes et les fondements suivants:

• Le respect de la souveraineté nationale des États, de leurs choix de développement et de leurs spécificités.

• Accompagner les États africains dans la recherche de solutions innovantes pour réformer leur modèle de développement en fonction de leurs capacités propres, plutôt que de dépendre de l'aide et des prêts, ce qui nécessite de repenser les mécanismes de coopération internationale afin de permettre le financement de projets de développement en fonction des choix, des spécificités et des priorités de ces États. À cette occasion, la Tunisie appelle le Japon et les institutions financières internationales à intensifier leurs investissements en Afrique afin de contribuer à réduire les écarts de développement et le fossé numérique entre le Nord et le Sud, conformément aux objectifs du TICAD.

• Alléger le fardeau financier des pays africains en annulant, allégeant ou rééchelonnant la dette des pays pauvres, comme l'a demandé le président de la République Kais Saied lors de la conférence de Paris en 2021, en espérant que les partenaires de l'Afrique, au premier rang desquels se trouve le Japon, à s'engager dans cette approche en matière de financement du développement sous toutes ses formes, y compris les initiatives des Nations unies visant à échanger la dette contre des actions climatiques.

Le TICAD 9 a structuré son programme autour de cinq axes majeurs, reflétant les priorités partagées par le Japon et les pays africains pour répondre aux défis du développement durable et de la modernisation du continent.

1. Transition énergétique et durabilité: accélération du passage aux énergies renouvelables (solaire, éolien), développement d’infrastructures à faibles émissions et accès généralisé à une énergie propre.

2. Innovation technologique et digitalisation: appui aux secteurs clés – agriculture, santé, éducation – grâce aux technologies mobiles, à l’intelligence artificielle et aux plateformes numériques, créatrices d’emplois pour la jeunesse.

3. Infrastructures durables et connectivité: amélioration des réseaux de transport, d’énergie et de télécommunications pour relier les régions, stimuler le commerce et réduire les inégalités territoriales.

4. Formation et capital humain: priorité aux compétences scientifiques, techniques et numériques, soutenues par des bourses et échanges universitaires, afin de préparer la jeunesse africaine aux métiers d’avenir.

5. Gouvernance et stabilité régionale: promotion de la transparence, de la lutte contre la corruption et du renforcement sécuritaire, conditions essentielles pour attirer les investissements et assurer la pérennité des projets.

Un engagement fort et des partenariats bilatéraux concrets

Le TICAD 9 s’est ouvert dans un climat d’engagement politique fort, marqué par les discours des plus hautes autorités japonaises et africaines. Tous ont rappelé la volonté commune de bâtir un partenariat fondé sur la confiance, l’innovation et la durabilité. Le Japon a confirmé son rôle de partenaire actif, déterminé à accompagner l’Afrique dans ses grandes transitions économiques, sociales et environnementales.

Parmi les annonces majeures figurent la création de plusieurs fonds verts, mobilisant une enveloppe comprise entre 500 millions et 1 milliard de dollars, pour soutenir les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Des financements conséquents ont également été engagés dans les infrastructures – transports, réseaux énergétiques et connectivité numérique – tandis qu’une priorité particulière a été donnée à la formation de la jeunesse africaine dans les domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

Le sommet a également consacré un forum aux start-ups africaines, mettant en valeur la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes du continent. Des mesures ont été annoncées pour faciliter leur accès au financement, développer les incubateurs et renforcer les synergies avec le secteur privé japonais.

Sur le plan bilatéral, plusieurs projets phares ont été lancés à travers le continent : un vaste programme solaire au Kenya, des infrastructures de mobilité durable au Nigeria, un système de télémédecine et un incubateur de start-ups au Ghana, un projet de gestion durable de l’eau potable en Côte d’Ivoire, une centrale éolienne pilote en Afrique du Sud, ainsi que des programmes de formation en Éthiopie pour renforcer les compétences locales dans l’agriculture et l’industrie. Ces initiatives traduisent une volonté commune d’allier développement durable, innovation technologique et inclusion sociale, tout en consolidant la résilience des économies locales.

La Tunisie au cœur du partenariat nord-africain

Dans la région du Maghreb, la Tunisie a occupé une place particulière. Le partenariat conclu avec l’Institut Pasteur de Tunis constitue l’un des projets emblématiques du sommet. Il vise à renforcer la capacité de l’Institut à surveiller, détecter et prévenir les maladies infectieuses grâce au transfert de technologies biomédicales japonaises de pointe. Un volet essentiel concerne la formation spécialisée des chercheurs tunisiens, qui bénéficieront d’un savoir-faire accru en biologie moléculaire et en virologie appliquée. Par son ambition, ce projet positionne la Tunisie comme un pôle régional de référence en matière de santé publique et de recherche biomédicale, tout en consolidant son rôle dans la coopération scientifique internationale.

Dans la région du Maghreb, la Tunisie a occupé une place particulière. Le partenariat conclu avec l’Institut Pasteur de Tunis constitue l’un des projets emblématiques du sommet. Il vise à renforcer la capacité de l’Institut à surveiller, détecter et prévenir les maladies infectieuses grâce au transfert de technologies biomédicales japonaises de pointe. Un volet essentiel concerne la formation spécialisée des chercheurs tunisiens, qui bénéficieront d’un savoir-faire accru en biologie moléculaire et en virologie appliquée. Par son ambition, ce projet positionne la Tunisie comme un pôle régional de référence en matière de santé publique et de recherche biomédicale, tout en consolidant son rôle dans la coopération scientifique internationale.

Au-delà de la Tunisie, des projets ont également été engagés en Égypte et au Maroc, autour des villes intelligentes, des énergies renouvelables et de la modernisation portuaire, autant d’initiatives destinées à dynamiser le commerce et renforcer l’intégration régionale.

Ces accords incarnent un partenariat durable et pragmatique, fondé sur le transfert de savoir-faire, la valorisation des compétences locales et la promotion d’une croissance verte et inclusive, adaptée aux priorités de chaque pays. Ils illustrent l’ambition d’un TICAD renouvelé, alliant pragmatisme et innovation, pour bâtir un avenir partagé et durable entre le Japon et l’Afrique.

Conclusions du sommet et recommandations clés

Lancé en 1993 à l’initiative du gouvernement japonais, avec la participation de partenaires africains et internationaux, le Tokyo International Conference on African Development (TICAD) s’impose comme un forum central de coopération entre le Japon et l’Afrique. Son ambition est de renforcer les liens politiques, économiques et techniques à travers un dialogue régulier et un partenariat dynamique.

Lancé en 1993 à l’initiative du gouvernement japonais, avec la participation de partenaires africains et internationaux, le Tokyo International Conference on African Development (TICAD) s’impose comme un forum central de coopération entre le Japon et l’Afrique. Son ambition est de renforcer les liens politiques, économiques et techniques à travers un dialogue régulier et un partenariat dynamique.

Conçu pour dépasser les formes classiques de l’aide, le TICAD privilégie une approche fondée sur le partage de technologies, la promotion des investissements et le développement des compétences. Ce cadre repose sur le respect mutuel et le co-développement, en proposant des solutions adaptées aux priorités africaines.

Depuis sa création, le sommet se réunit tous les trois à cinq ans, en s’adaptant aux évolutions du continent. Si les premières éditions s’étaient concentrées sur les infrastructures, la santé et la lutte contre la pauvreté, les plus récentes mettent davantage l’accent sur l’innovation technologique, la transition énergétique et l’intégration régionale, en phase avec les profondes mutations que connaît l’Afrique au XXIᵉ siècle.

Les succès du TICAD : un partenariat économique, technologique et humain

Au fil des décennies, le TICAD s’est affirmé comme un catalyseur majeur, passant d’un simple cadre d’aide au développement à un partenariat équilibré, orienté vers le partage de compétences et la construction d’un avenir commun.

Sur le plan économique, le Japon est devenu un acteur stratégique, en investissant dans des secteurs clés tels que les infrastructures de transport, l’énergie, les technologies de l’information et certaines industries manufacturières. Ces investissements ont favorisé la création d’emplois locaux et contribué à instaurer des modèles de croissance plus durables.

Le TICAD se distingue également par le transfert de technologies de pointe, notamment dans l’agriculture intelligente, les énergies renouvelables, la santé numérique et les infrastructures résilientes. En parallèle, des programmes d’échanges et de formations professionnelles ont permis à des milliers de jeunes Africains d’acquérir des savoir-faire techniques et académiques, favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de leaders capables d’accompagner la transformation de leurs pays.

Ainsi, la coopération a gagné en profondeur, s’élargissant des champs classiques de l’aide humanitaire à des domaines innovants tels que la technologie, la transition énergétique et la logistique. Elle traduit la volonté commune d’édifier un partenariat moderne, adapté aux défis globaux du XXIᵉ siècle.

Le TICAD 9 s’est achevé sur un renouvellement affirmé des engagements entre le Japon et l’Afrique, confirmant une volonté commune de bâtir une coopération technologique durable et équilibrée. Les participants ont souligné la nécessité d’adapter les partenariats aux réalités locales, tout en plaçant l’innovation scientifique et technologique au cœur des dynamiques de développement.

Un point essentiel a été la mobilisation de financements innovants, conçus pour répondre aux spécificités africaines. Afin d’assurer le succès des projets, un suivi rigoureux, transparent et continu a été recommandé, permettant d’évaluer l’impact réel des initiatives et d’ajuster les programmes en fonction des besoins du terrain.

Les recommandations ont également insisté sur une inclusion renforcée des acteurs de la société civile, des communautés locales, ainsi que des jeunes et des femmes, considérés comme des leviers indispensables pour un développement durable et inclusif. Leur participation active garantit que les projets répondent aux attentes réelles et nourrissent des dynamiques citoyennes solides.

Enfin, le sommet a officialisé la création d’un cadre permanent de dialogue et de suivi, destiné à assurer la continuité des échanges et la mise en œuvre effective des engagements. Cette plateforme favorisera un dialogue ouvert, le partage d’expériences et une meilleure coordination entre partenaires, afin d’optimiser l’efficacité des actions communes.

En 2022, Tunis a marqué l’histoire du TICAD en consacrant la Tunisie comme hub stratégique en Afrique du Nord et passerelle privilégiée entre le Japon et le continent. Cette édition a renforcé notre diplomatie économique, accru notre visibilité internationale et affirmé notre rôle de facilitateur dans la coopération Sud-Sud, faisant de Tunis une référence pour les futures éditions.

À l’horizon 2028, seul l’Ouganda a, pour l’heure, exprimé son souhait d’accueillir le TICAD 10. Toutefois, les tractations se poursuivent et rien n’est encore arrêté. Le Sénégal, fort de son expérience en matière de coopération internationale, et la Côte d’Ivoire, qui s’impose comme un moteur économique en Afrique de l’Ouest, pourraient être des candidats potentiels. Le choix final, au-delà des considérations logistiques, sera riche de symboles et reflétera les nouveaux équilibres et dynamiques de leadership en Afrique.

Principaux enseignements et perspectives géopolitiques

Le TICAD représente un levier central du soft power japonais en Afrique, fondé sur une coopération innovante, durable et équilibrée.

En valorisant le respect des spécificités africaines et le co-développement, le Japon se positionne comme un partenaire fiable, offrant une alternative stratégique aux approches plus interventionnistes des autres grandes puissances.

Dans un contexte international marqué par une compétition croissante entre la Chine, l’Europe et le Japon, le TICAD 9 confirme la capacité de Tokyo à maintenir un rôle stable et influent, basé sur des partenariats concrets, pérennes et adaptés aux besoins africains. Cette dynamique renforce la diversification des alliances du continent et souligne le poids grandissant de l’Afrique dans les enjeux globaux.

Sur le plan économique, le TICAD soutient la transition des économies africaines vers des modèles plus résilients, innovants et inclusifs, encourageant les investissements dans les infrastructures durables, les énergies renouvelables et les technologies numériques. Cette approche contribue à l’intégration africaine dans les chaînes de valeur mondiales, tout en stimulant le développement local et la création d’emplois.

L’environnement et le climat constituent des priorités absolues, avec un appui stratégique à la transition énergétique et à la protection des ressources naturelles. Le TICAD catalyse ainsi la mobilisation de financements verts et favorise les innovations technologiques pour relever les défis climatiques continentaux dans une perspective durable.

Enfin, le sommet illustre la montée en puissance d’une Afrique jeune, dynamique et de plus en plus autonome, qui s’affirme comme un acteur essentiel du nouvel ordre économique et politique mondial. Ce renouveau africain appelle à des partenariats pluriels et équilibrés, centrés sur la complémentarité et le dialogue, afin de construire un avenir commun fondé sur la stabilité, la prospérité et la justice sociale.

En résumé, le TICAD incarne une vision géopolitique où le soft power, l’économie verte et la coopération inclusive sont les piliers d’une relation internationale renouvelée, capable de répondre aux défis du XXIe siècle avec pragmatisme et respect mutuel.