Les oasis du sud-ouest en péril ?

De bien étranges paradoxes et pieds-de-nez de l’histoire accompagnent ce qui semble être un début de désastre écologique dans tout l’espace oasien du sud tunisien. Partout, la même litanie de la raréfaction de l’eau, de la crainte de voir un jour disparaître ces édens en sursis. Dans ces écosystèmes autrefois luxuriants mais qui constituent encore un archipel de verdure à l’orée de l’immensité aride de l’océan saharien et plus que nulle part ailleurs, le miracle c’est l’eau. Mais pour combien de temps encore ?

Lors de la crise de l’eau de l’été écoulé, qui aurait cru que les dysfonctionnements et les coupures frappaient de plein fouet non seulement des localités totalement à la merci des réseaux de la SONEDE mais une très vieille communauté oasienne : El Guettar (20 km à l’est de Gafsa). Signe des temps? Peut-être.

Lors de la crise de l’eau de l’été écoulé, qui aurait cru que les dysfonctionnements et les coupures frappaient de plein fouet non seulement des localités totalement à la merci des réseaux de la SONEDE mais une très vieille communauté oasienne : El Guettar (20 km à l’est de Gafsa). Signe des temps? Peut-être.

Beaucoup de gens ne savent pas que, contrairement à la plupart des autres oasis tunisiennes et aux stéréotypes, le terme palmeraie ne s’y applique pas, malgré la présence, en petites quantités il est vrai, de variétés de dattes réputées. Ici, le pistachier est roi. El Guettar est, en effet, la capitale de la pistache. Mais ce n’en est pas l’unique originalité.

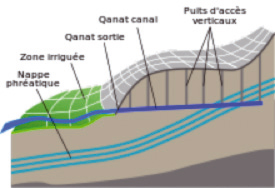

Les habitants de cette ancienne cité capsienne avaient développé des techniques ancestrales de domestication des rivières souterraines qui dévalaient autrefois les pentes du mont Orbata au pied duquel cette oasis connut un grand essor, menacé de nos jours. La technique, extrêmement ingénieuse et pratiquée depuis l’Antiquité, consiste à percer des tunnels, dits «foggaras», de manière à canaliser l’eau ainsi captée vers le périmètre de cultures. Sur le tracé de ces ouvrages, chaque maisonnée avait aisément accès à l’eau courante, simplement en creusant, parfois presque à fleur du sol, une «mikila» (le pluriel mkayel est plus répandu).

Jusqu’au milieu des années 1960, une trentaine de foggaras de ce genre étaient encore actives et l’eau courante (gratuite) était de la sorte disponible pour tous. Vint ensuite le temps de la pression démographique et de l’expansion des cultures intensives pour un potentiel aquifère inextensible. Dans de telles contrées de faible pluviométrie et donc au mieux semi-arides, il n’y a qu’un moyen de disposer de plus d’eau : puiser (et l’épuiser) directement dans la nappe phréatique à coups de forages. De plus en plus en plus profonds au fur et à mesure que les couches superficielles atteignent leurs limites. Résultat : les rivières souterraines sont désormais et depuis longtemps à sec et les fameuses «mkeyel» un lointain souvenir.

Le même phénomène de surexploitation, et partant d’épuisement rapide de la nappe, est donc observé à Gafsa, autre cité capsienne antique et ancienne grande métropole romaine, à deux petites encablures de là. Signe le plus visible à l’œil nu : les fameuses piscines romaines (oued El-Bey pour les Gafsiens), depuis plus de 2000 ans lieu d’agrément et de baignade, sont désormais à sec. C’est pourtant à travers leurs deux vastes et profonds bassins que transitait l’eau de centaines de sources naturelles et du «Tarmil» (déformation du mot thermes) voisin pour servir ensuite à irriguer l’immense oasis qui enserre la ville comme un écrin de verdure.

Le même phénomène de surexploitation, et partant d’épuisement rapide de la nappe, est donc observé à Gafsa, autre cité capsienne antique et ancienne grande métropole romaine, à deux petites encablures de là. Signe le plus visible à l’œil nu : les fameuses piscines romaines (oued El-Bey pour les Gafsiens), depuis plus de 2000 ans lieu d’agrément et de baignade, sont désormais à sec. C’est pourtant à travers leurs deux vastes et profonds bassins que transitait l’eau de centaines de sources naturelles et du «Tarmil» (déformation du mot thermes) voisin pour servir ensuite à irriguer l’immense oasis qui enserre la ville comme un écrin de verdure.

Là aussi, les mêmes causes (la surexploitation de la nappe par trop de forages) produisent les mêmes effets. Aujourd’hui, cette oasis, méconnue en tant que telle et pourtant la plus grande du pays par sa superficie, crie soif. Les arbres résistent encore parce que l’olivier (autre originalité en comparaison des palmeraies) y est la culture dominante. Mais les cultures vivrières qui sont le propre de toute oasis connaissent un fort déclin, pour cause de baisse des possibilités d’irrigation. Plus au sud, les palmeraies traditionnelles autrefois luxuriantes de Tozeur et de Nefta s’approchent elles aussi inexorablement de la phase de l’agonie. Encore et toujours pour les mêmes causes qui donnent les mêmes effets. Les deux principales villes du Jérid rendues célèbres par leurs dattes de lumière (Deglet Ennour), le charme romantique de leurs maisons presque toutes ornées de fresques en briques pleines et leur artisanat à base de dérivés de palmiers ont été privées par la main de l’homme d’un atout inestimable qui rendait leur attrait encore plus irrésistible. L’une et l’autre ont perdu, à une vingtaine d’années d’intervalle, leur rivière enchanteresse et fougueuse qui coulait de source depuis des temps immémoriaux, avec ses séguias de dérivation, le bruissement de ses cascades et la sensation de fraîcheur qui s’en dégage. Juste pour sauver les apparences et conserver à l’oasis un de ses attributs essentiels, leur lit charrie aujourd’hui un semblant de courant d’eau alimenté par… des forages. La végétation luxuriante d’antan en fait déjà les frais. Sans compter les dommages collatéraux qui s’ensuivent pour le tourisme saharien.

Au fil des 30 dernières années, des palmeraies, dites «modernes» ont jailli des sables sur d’immenses étendues de ces confins sahariens. De Hazoua, village frontalier le plus méridional du sud-ouest, jusqu’à Degache, à 70 km plus au nord, ce n’est désormais qu’une succession presque ininterrompue de grandes taches vertes qui parsèment le jaune ocre du désert. Comme il n’y a pas de génération spontanée, ces plantations relativement récentes, avec leurs alignements rectilignes de dattiers mais aussi leur sol broussailleux rétif aux cultures basses, ne sont pas venues du néant. Tous les experts conviennent aujourd’hui qu’elles représentent un énorme gâchis, nonobstant le nombre d’emplois indépendants créés (mais à quel prix !). Les forages succèdent aux forages. Les derricks s’enfoncent de plus en plus profondément pour remplacer les puits qui tarissent par centaines et répondre aux besoins en accroissement continu. Mais jusqu’à quand ?

Même la seule vraie richesse significative que recèle ce grand quart de Tunisie, en l’occurrence le phosphate, ne peut être valorisée qu’au prix d’une énorme ponction du modeste potentiel aquifère existant. Les laveries du minerai, très gourmandes en eau, privent l’agriculture d’une ressource vitale. Pis encore, l’eau rejetée par les laveries sous forme de boue noire parce que saturée de « stérile » (comme dit le jargon) et autres douceurs chimiques et s’en va empoisonner les cours d’eau à des kilomètres alentour. Même le lointain Chatt El-Gharsa en porte les stigmates.

Les experts tunisiens planchent depuis une dizaine d’années sur les scénarios envisageables pour faire face au désastre écologique lié à l’inexorable épuisement des nappes conventionnelles arrivées à leurs ultimes limites. Leurs conclusions ne sont un mystère pour personne : le déficit hydrique qui se creuse d’année en année, dans ces contrées arides plus que nulle part ailleurs, commande de se tourner vers l’exploitation de l’énorme réserve d’eau fossile de la «nappe intercalaire transsaharienne», au prix non seulement d’investissements coûteux mais aussi et surtout de négociations multilatérales avec les pays limitrophes concernés. Mais ça, c’est une autre histoire.

Abdelhafidh Aliou