Le compromis historique tunisien

Trois ans après la chute du régime autoritaire de Ben Ali, la Tunisie se dote d'une Constitution démocratique et procède à la formation consensuelle d'un gouvernement de compétences nationales. Un vent d'espoir souffle sur le pays pionnier de la "révolution arabe" qui connait de profonds bouleversements, tout en traversant une période critique de tensions et de violences politiques. Le dénouement n'a été possible que par le truchement du dialogue national parrainé par le «Quartet» formé par la Centrale syndicale, l'Union patronale, l'Association des avocats et la Ligue des droits de l’Homme. Un grand effort fut entrepris en vue de rapprocher les positions et de résorber la bipolarisation de la scène politique entre, d’un côté, le gouvernement de la troïka formé du parti islamiste Ennahda allié au Congrès pour la république et au parti Ettakatol et, de l’autre, l’opposition séculariste regroupée au sein du Front de salut national autour de Nida Tounes, du Front populaire et d’autres formations.

À la différence de l'Égypte qui opta pour le coup de force militaire destiné à écarter les islamistes qui ont accédé au pouvoir par les élections, la Tunisie s'est orientée vers le compromis historique entre le gouvernement et l’opposition, l’islamisme et le sécularisme.

La question qui se pose est celle de savoir ce qui explique "l'exception tunisienne" par rapport aux autres pays du "printemps arabe" soumis ces derniers temps à rude épreuve? Autrement dit, quelles sont les raisons qui ont permis à la Tunisie d’éviter le scénario égyptien et de parvenir à asseoir les bases d’une légitimité consensuelle?

A regarder de près, il apparaît que c’est la conjonction d’une pluralité d’éléments qui a contribué à la réussite du dialogue national malgré les difficultés du processus de transition démocratique qui n’est d’ailleurs point achevé et demande encore à être consolidé. A cet égard, cinq facteurs explicatifs peuvent être relevés et analysés en vue de la compréhension du compromis historique tunisien : la vocation professionnelle et apolitique de l’armée, la restructuration de la société civile autour de la Centrale syndicale, le rôle conciliant et décisif des leaders politiques dans le rapprochement des points de vue des protagonistes, l’engagement de l’Etat contre la violence jihadiste et l’appui apporté par les puissances régionales et internationales.

1 - Une armée à vocation professionnelle et apolitique

Les influences réciproques entre la Tunisie et l'Égypte n'empêchent pas ces deux pays arabes anciens, situés géographiquement au Nord de l’Afrique, d'être à la fois similaires et différents. Les deux contrées se caractérisent par l'existence d'élites politiques et intellectuelles influentes ainsi que par des régimes post-coloniaux hybrides, combinant entre libéralisation économique et autoritarisme politique. Toutefois, ce qui distingue l'Égypte de la Tunisie est, outre le poids démographique important et la position géo-stratégique centrale du pays du Nil dans le Moyen-Orient, le rôle et le statut de l'armée nationale. Tandis que l'armée égyptienne constitue l'ossature de la sécurité, de l'économie et de la politique, l'armée tunisienne est de taille réduite et à vocation apolitique. Il s'agit plutôt d'une armée professionnelle et technique, engagée dans les grands travaux, la protection des frontières et celle des établissements publics en situation d'urgence. Ce n’est qu’à des moments particuliers, à l’instar des émeutes du pain en 1984, qu’elle a eu à intervenir pour rétablir l’ordre public face à la montée de la contestation sociale.

Même lors du soulèvement du peuple contre le régime de Ben Ali, entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, l’armée s’est tenue à égale distance du peuple et des forces de sécurité. D’où sa popularité et la croyance ancrée qu’elle constitue le meilleur rempart contre les dérives répressives de la police. En réalité, la vocation de l’armée comme organe préventif et neutre plus qu’interventionniste et engagé dans le jeu politique tient de l'histoire sociale de la Tunisie qui diffère radicalement de celle de l’Egypte. Le pays des Pharaons constitue, selon la formule du sociologue égyptien Anouar Abdelmalek, une "société militaire". Par contre, la Tunisie est un pays à tradition civile, marchande et ouverte sur l'Europe. La spécificité de la Tunisie tient de la géographie physique et humaine ainsi que de l'homogénéité culturelle, ethnique et religieuse qui ont façonné la Nation autour d'un État centralisé. Il s’agit d’un petit pays dominé par les plaines et les steppes, urbanisé depuis l’Antiquité, avec des zones montagneuses intégrées. L’appareil de contrôle administratif possède un ancrage profond dans la société par le biais d'une alliance avec les notabilités urbaines et d'une présence effective dans les zones rurales et périphériques. A travers l’histoire, l’armée a été une force d’appoint au pouvoir qui la contrôle de près afin que l’élément militaire soit neutralisé et mis au service de la puissance civile. Le résultat est que l’armée se veut républicaine et respectueuse des institutions de l’Etat, comme l’atteste le départ à la retraite volontaire du Général Rachid Ammar en 2013 alors qu’il était considéré comme un héros national et fut même, lors du sit-in de la Kasbah en février 2011, réclamé par les masses pour diriger le pays.

La Tunisie n'a pas suivi l'Egypte dans la tentation de coup de force en raison certes du statut professionnel et apolitique de l’armée mais également en relation avec la tournure des évènements qui se sont déroulés là-bas durant l’été dernier. C’est paradoxalement grâce aux évènements survenus en Egypte que la Tunisie prit conscience du danger d’une intervention de l’armée dans le champ politique. En effet, dès le coup d’Etat fomenté par le général Sissi contre le président Morsi, le 3 juillet 2013, un débat politique fut engagé en Tunisie autour du «scénario égyptien» qui avait suscité l’admiration envers l’action de collecte de signatures et de mobilisation populaire organisée par le mouvement «Tamarodd» : est-ce la solution adéquate pour en découdre avec l’incapacité des islamistes à gouverner ou est-ce l’impasse de la démocratie naissante? Dans un premier temps, l’opposition séculariste tunisienne appuya le coup d’Etat considéré uniquement sous l’angle de la réponse à la menace affectant les acquis de la modernité de l’Etat et de la société. Il y avait comme une revanche de l’opposition sur l’ascendant politique et la monopolisation du pouvoir par les islamistes aussi bien en Egypte qu’en Tunisie. Néanmoins, les atteintes flagrantes aux droits de l’homme lors des évènements dramatiques de la Place Râbiâa furent revenir l’opposition à des positions de principe, à savoir la critique et le refus de l’intervention de l’armée en politique. Pour leur part, les islamistes tunisiens se sont solidarisés avec l’organisation-mère des Frères musulmans égyptiens et ont dénoncé le coup de Sissi contre Morsi, le président élu démocratiquement. Progressivement, le débat public autour du scénario égyptien permit le rapprochement des points de vue. Cela fut salutaire pour l’avenir politique de la Tunisie au moment où le dialogue national traversait des difficultés et n’arrivait pas à se frayer une voie après l’assassinat de l’élu et opposant Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013.

Si le mouvement «Tamarodd» tunisien n’eut pas le même écho qu’en Egypte, c’est en raison de l’existence de forces politiques concurrentes et mieux structurées au sein de la société civile. Tout en ayant un ancrage historique, la société civile s’est revigorée, ces dernières années, dans son élan de résistance au régime autoritaire de Ben Ali et à celui de la troïka au pouvoir qui eut tendance à reproduire le même système de gouvernement, sans parvenir à asseoir une autorité morale et politique.

2 - La Centrale syndicale, pilier de la société civile

La Centrale syndicale assume en Tunisie un rôle équivalent à celui de l'armée en Egypte. Les fondements de sa puissance sont liés à son histoire et à sa structure organisationnelle. Fondée au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) s'est alliée au mouvement national pour s'imposer sur la scène politique et prendre ses distances avec les syndicats communistes. En tant que mouvement syndical libre et engagé dans les réformes, elle a été une force de proposition dans le cadre de la politique de planification lancée tôt par l'Etat de l'indépendance. Sa volonté d'autonomie fut toutefois contrecarrée par l'hégémonie du Néo-Destour qui imposa le parti unique comme garant de l'unité nationale. En l'absence d'une vie politique pluraliste, la Centrale syndicale devint, le long des décennies de pouvoir partisan et personnel, le refuge des opposants qui y trouvèrent un lieu d’expression, de revendication et d’apprentissage de la démocratie. L'UGTT n'est pas seulement une organisation ouvrière mais une structure ouverte à toutes les professions, les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, les cadres, etc. Bref, la Centrale syndicale réunit aussi bien les catégories pauvres que les classes moyennes qui forment ensemble la quasi-totalité de la population. Organisation de masse, l’UGTT revendique près d’un million de syndiqués sur une population totale de plus de dix millions d’habitants. De part sa prise en charge des revendications économiques et corporatistes des différents corps de métier et professions, la Centrale syndicale est devenue une sorte de relais entre l'Etat et la société.

Elle est à la fois un groupe de pression et une organisation de masse qui penche plus vers le dialogue que vers la confrontation. Ces dernières années, elle s'est imposée comme l'organisation la plus puissante de la société civile, en appuyant l'opposition face aux deux gouvernements de la troïka sans pour autant ambitionner d'être une alternative ou d'entrer en guerre contre le nouveau pouvoir, malgré les attaques de ses sièges et de ses militants par les "Ligues de protection de la révolution" proches d’Ennahda. Le leadership syndical demeure, pour l’essentiel, non partisan alors que les syndicats de base regroupent toutes les tendances politiques, destouriennes, nationalistes arabes, gauchistes et islamistes. C’est là la force de l’UGTT en tant qu’organisation fédératrice, revendicative, jalouse de son indépendance par rapport au pouvoir politique et militant pour la justice sociale et la liberté, principales exigences de la révolution dont elle fut le fer de lance dans les régions malgré l’alignement de son leadership national sur la politique de l’ancien régime.

Depuis plus d’une année, la Centrale syndicale mit en application l'idée du dialogue national pour trouver une issue à la crise économique et politique. La crise économique se matérialise par l’augmentation des prix, l’inflation, le déficit budgétaire, l’endettement et la baisse des investissements. Quant à la crise politique, elle se manifeste à travers la perte de confiance des gouvernés envers les gouvernants de la troïka qui manquaient d’expérience et privilégiaient les nominations partisanes aux postes d’emploi, ainsi qu’à travers la montée des violences et de l’insécurité. En se référant au Journal officiel, les statistiques des nominations partisanes effectuées par la troïka sont évaluées, d’après l’Union tunisienne pour le service public et la neutralité de l’administration, à 6000 dont 86% concernent les sympathisants d’Ennahda.

De même, les recrutements dans la fonction publique ont été estimés, pour les deux dernières années, à plus de 67000 personnes dont 9400 blessés de la révolution et bénéficiaires de l’amnistie générale, en fonction d’une loi exceptionnelle qui ne se conforme ni à la logique du concours, ni au lien entre croissance et emploi. Opérés d’une manière anarchique, selon le clientélisme politique et le principe de solidarité sociale, de tels recrutements entament la crédibilité de l’administration et alourdissent le budget de l’Etat par l’extension des dépenses en salaires. A cela s’ajoute l’insécurité qui s’est développée par le biais du phénomène du terrorisme qui trouva refuge au Mont Chambi et dans les périphéries urbaines ainsi que par l’assassinat politique des opposants ayant ciblé jusqu’ici trois leaders : Lotfi Naqedh, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

C’est dans ce contexte de crise et de tensions que la Centrale syndicale relance le dialogue et réussit la prouesse de s'allier, pour la première fois de l'histoire, avec l'Union patronale afin de constituer un pôle d'influence imposant face à la troïka qui avait tendance à la monopolisation du pouvoir. Une telle alliance s’explique tant par la crise économique qui porte préjudice aux ouvriers et aux patrons que par la volonté de ses dirigeants de sauver le pays du naufrage qui le menaçait sérieusement. En s’agrégeant à deux autres associations, celles des avocats et des droits de l’Homme, ayant une histoire et un poids symbolique important, la Centrale syndicale et l’Union patronale ont créé une force de dissuasion et un équilibre politique dans le pays de sorte à amener le gouvernement de la troïka à négocier.

L’Ordre des avocats joua, par son appui déclaré au soulèvement, un rôle décisif dans la chute du régime de Ben Ali et la Ligue des droits de l’Homme constitue, depuis sa création en 1977, la première association du genre dans le monde arabe et une véritable école de brassage des différentes tendances politiques et idéologiques autour d’un idéal commun qui servit à s’opposer à l’autoritarisme. Ce n’est point un hasard que ces deux associations possèdent un ancrage dans l’histoire de la Tunisie. Elles incarnent la tradition intellectuelle et politique libérale héritée des contacts établis par les élites avec les démocraties occidentales depuis le milieu du XIXè siècle avec ce que cela suppose comme pénétration de la modernité dans la société. Malgré les différences de génération et d’inspiration culturelle et idéologique, les membres de l’élite tunisienne sont unis par le même ethos et vision du monde.

C’est dans le même sillage de rapports entre l’Orient et l’Occident que s’est développé en Tunisie, dès les années 1920-1930, le féminisme en relation organique avec l’élan émancipateur propulsé par le nationalisme. Le même phénomène s’est exprimé en Egypte et dans la plupart des autres pays arabes et musulmans, sauf qu’une fois au pouvoir, le Zaïm de la Nation, Habib Bourguiba, prit en charge les revendications féministes et en fit la première oeuvre réformatrice et fondatrice de l’Etat indépendant. C’est ainsi que vit le jour, dès 1956, le Code du statut personnel qui abolit la polygamie, institue le mariage civil et émancipe les femmes de la tutelle des hommes. Un demi-siècle plus tard, le féminisme est devenu un phénomène disséminé en société et pris en charge, grâce aux réformes de l’enseignement et du planning familial, par les individus et de larges secteurs de la société, en dépit de l’existence de courants conservateurs et traditionalistes. C’est à l’occasion de la fête de la femme, en 2012 et 2013, que la mobilisation des femmes tunisiennes atteint son point culminant et démontra au nouveau pouvoir de la troïka qu’on ne peut aucunement gouverner la Tunisie sans les femmes. L’occupation des places publiques, de la Kasbah au Bardo, en passant par l’Avenue Bourguiba qui est l’épicentre de la ville-capitale de Tunis, témoigne effectivement de la forte présence des femmes, toutes générations confondues. De même qu’elle témoigne de la capacité de mobilisation de la Centrale syndicale qui constitue la première force politique alliée aux associations et aux partis politiques de l’opposition qui sont en voie de progression au niveau des effectifs et des modes de communication.

3 - Le rôle conciliateur des leaders des partis politiques

Le soulèvement populaire contre le régime de Ben Ali fut considéré, à juste titre, comme une «révolution sans leaders». De fait, le soulèvement contre la dictature policière était ici, comme en Egypte et dans l’ensemble des pays du «printemps arabe», un mouvement spontané et sans direction politique. Seulement, le besoin s’est fait ressentir après coup, durant la période de transition, d’une identification à une figure de la scène politique d’autant plus que se répandait le sentiment d’angoisse face au changement et à la perte des repères. La bipolarisation politique de plus en plus accentuée au lendemain des élections de la Constituante imposa deux figures politiques majeures : d’un côté, le cheikh Rached Ghannouchi, leader du mouvement islamiste Ennahda, sorti victorieux du premier scrutin démocratique et, de l’autre, Béji Caïd Essebsi, l’ancien premier ministre et fondateur de Nida Tounes, parti devenu en moins d’une année le plus important de l’opposition séculariste. A côté de ces deux chefs qui sont charismatiques sans avoir l’aura des zaïms de l’entre-deux-guerres, il existe une pléiade d’autres dirigeants influents aussi bien dans le pôle islamiste et salafiste que dans le pôle séculariste et laïque. Pratiquement, nous retrouvons à la tête de tout mouvement politique, qu’il soit reconnu reconnu ou non-reconnu, un dirigeant d’envergure qui sert de rassembleur, d’éclaireur et de référence politique et idéologique. Aussi, le leadership politique demeure une donnée fondamentale bien que les mouvements sociaux connaissent une transformation substantielle induite par les nouveaux modes de mobilisation et de communication favorisés par l’Internet et les réseaux sociaux.

Le mérite des deux grands leaders actuels de la Tunisie en transition est d’avoir pesé de leur poids politique lié à leur personnalité individuelle pour infléchir les bases de leurs partis respectifs ainsi que les proches cercles de dirigeants et de conseillers, vers une sortie de crise négociée et consensuelle. C’est ainsi que le dialogue national a été, après une période de tergiversations et de résistances, propulsé par ces leaders populaires en quête de nouvelles stratégies de positionnement politique. Le véritable déclic fut initié lors des rencontres au sommet qui ont eu lieu, en pleine période de crise politique, entre Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi, à Paris et à Alger. Ces rencontres en tête-à-tête ont été décisives dans la tournure prise par les évènements ayant conduit au compromis. Il faudrait dire que les deux dirigeants en question ont joué, en amont et en aval, un rôle au sein de leurs formations pour les amener à plus de flexibilité. De la sorte, ils ont contribué au rapprochement entre les principaux protagonistes politiques. En témoignent l’abandon de la référence à la charia dans la nouvelle Constitution, après un long et âpre débat, et l’adoption de l’article premier de la Constitution de 1959, largement consensuel par sa référence à l’islam en tant que religion officielle. Un tel abandon suscita une vive résistance au sein du groupe des élus d’Ennahda et du même parti islamiste dominé par l’idéologie salafiste.

Sans Ghannouchi, cet abandon de la charria ainsi que celui du projet de l’article voulant consacrer «la femme en tant que complément de l’homme» n’aurait pas été possible et le pays se serait orienté vers une situation conflictuelle en raison de la sécularisation historique des institutions et des mentalités en Tunisie. Plus tard, c’est Ghannouchi qui signa, en tant que président d’Ennahda, la feuille de route qui sert de référence au dialogue national en vue d’une démission du gouvernement de Ali Laaridh, prélude à l’engagement de négociations pour la formation d’un gouvernement de compétences nationales, la finalisation de la Constitution et l’accord sur les prochaines échéances électorales. C’est de la sorte que le compromis fut établi autour du lien organique entre les trois processus, gouvernemental, constitutionnel et électoral.

De son côté, Béji Caïd Essebsi pesa de tout son poids et de son expérience pour amener son parti à accepter l’idée du dialogue avec les islamistes qui n’allait pas de soi vu le lien entre islamisme et terrorisme ancré dans les esprits depuis l’époque de Ben Ali. L’idée d’une alliance entre les deux partis d’Ennahda et de Nida Tounes pour la formation d’un gouvernement n’est d’ailleurs pas à exclure après les prochaines élections, au cas où les scores seront proches et non majoritaires pour chacune des formations. A ce titre, Béji Caïd Essebsi réussit non seulement à convaincre ses proches mais également Ghannouchi lui-même de l’idée démocratique selon laquelle aucun parti politique ne peut diriger à lui seul le pays et que l’ère du parti unique est révolue à jamais.

En plus de ce rapprochement entrepris entre les deux principaux leaders et partis dominants, d’autres dirigeants ont également contribué à la réussite du dialogue national qui est le pivot du compromis historique tunisien. Les deux principaux dirigeants du «Quartet» que sont le secrétaire général de la Centrale syndicale, Hussein Abassi et la présidente de l’Union patronale, Wided Bouchamaoui, ont assumé un rôle décisif, en tant que leaders des deux principales organisations syndicales, à imposer le dialogue en tant que seule issue possible à la crise économique et politique. Ils ont été patients et efficients pour que le dialogue-marathon aboutisse, y compris au prix de sacrifices douloureux et de consensus imparfaits mais salutaires. Telle fut d’ailleurs la formule trouvée pour la formation du nouveau gouvernement qui est à mi-chemin entre les exigences de l’opposition qui voulait une personnalité indépendante et nouvelle et celles de la troïka qui voulait maintenir certains de ses ministres et conseillers. C’est ainsi que Mehdi Jomâa, l’actuel premier ministre et ancien ministre de l’industrie dans le gouvernement de Laâridh, réputé compétent et indépendant, fut choisi en tant que solution médiane et quasi-consensuelle.

Pour que l’Assemblée ne soit pas un frein et un obstacle pour le nouveau gouvernement, le dialogue national avait créé une commission de compromis au sein des deux institutions. A ce niveau précis, le président de la Constituante, Mustapha Ben Jaâfer, assuma la fonction délicate d’intermédiaire actif et y réussit en sa qualité de politicien séculariste allié à la Nahda au sein de la troïka. Il remplit ainsi le rôle d’homme-relais bénéficiant de la confiance du gouvernement et de celle de la Centrale syndicale qui fut la cheville ouvrière du dialogue national. Les deux autres présidents, ceux de la république et du gouvernement, Moncef Marzouki et Ali Laaridh, y contribuèrent également en vue de la réussite de ce processus de dialogue qui est l’expression de la volonté de la classe politique, toutes tendances confondues et tous leaders unis, de trouver une solution consensuelle après la leçon tirée de l’expérience égyptienne où le coup de force ouvrit la voie à l’incertitude générée par l’hégémonie militaire et la violence réelle et potentielle au sein de l’espace public.

4 - La guerre de l’Etat contre le terrorisme

Le régime autoritaire de Ben Ali était caractérisé par la stabilité assurée par la surveillance policière et la dure répression envers l’ensemble de l’opposition, en particulier les islamistes et les salafistes considérés comme terroristes. Au lendemain de la chute du régime, il y a eu ici comme en Egypte une évasion des détenus et plusieurs incendies de prisons et de centres de détention. La loi d’amnistie générale adoptée par le gouvernement de transition, juste après le départ de Ben Ali, permit de libérer près d’un millier de prisonniers politiques dont certains étaient impliquées dans des tentatives de déstabilisation armée de l’ancien régime. Parmi ces prisonniers libérés et ayant couvert leurs droits, le groupe de Soliman se distinguait des autres par son affiliation à la mouvance d’Ansar Al Charia qui avait fait son allégeance à l’organisation Al Qaïda. Son leader Abou Yadh, alias Seif Allah Ben Hassine, qui fut arrêté récemment en Libye, eut les mains libres pendant plus de deux ans. Il put ainsi restructurer son groupuscule et organiser ses congrès publiquement tant à Tunis que dans la ville historique de Kairouan devenue un des bastions du radicalisme islamique qui ambitionnait de fonder des Emirats autonomes comme ce fut le cas à Sejnane, au Nord du pays. Le terrorisme, de type jihadiste, se développa progressivement, en commençant par des attaques d’hommes armés contre des soldats et des officiers en zones rurales et périphériques (Rouhia en mai 2011 et Bir Ali Ben Khalifa en février 2012), avant de fonder un bastion au Mont Chambi, aux frontières de l’Algérie, en 2012-2013. C’est dans cette zone montagneuse que les jihadistes continuent jusqu’à aujourd’hui de s’abriter et de se battre contre l’armée nationale, en établissant des contacts avec les réseaux terroristes algériens et internationaux, en relation avec la guérilla et le trafic d’armes et de marchandises qui se développent en Libye, au Mali et en Afrique sub-saharienne. En même temps, des associations caritatives, d’orientation islamiste et salafiste, envoient des centaines de jeunes tunisiens combattre en Syrie où le régime est en guerre contre l’armée libre et les jihadistes. Aujourd’hui, l’on assiste à un retour au bercail de ces éléments radicaux évalués à plusieurs centaines et qui présentent un danger certain pour la sécurité interne.

Dans un second moment, le terrorisme se déplaça vers les zones urbaines, en particulier les quartiers défavorisés du Grand Tunis - Douar Hicher, Raouad, Borj Louzir… -, en ciblant les forces de l’ordre. Il continua toutefois de frapper les zones rurales et semi-urbaines ainsi que les axes routiers, en s’attaquant à la garde nationale et aux policiers victimes d’embuscades (Sidi Ali Ben Aoun et Goubellat en 2013) et de faux-barrages (Ouled Menai à Jendouba, en février 2014).

L’assassinat des opposants Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi constitua un tournant historique dans la mesure où le gouvernement de la troïka s’est trouvé sur la sellette en raison de son incapacité à assurer la sécurité. De son côté, la société civile s’est ressaisie dans ses différentes composantes pour soutenir le projet de société et l’Etat moderne menacés par la montée du salafisme jihadiste d’inspiration idéologique wahhabite. La confrontation entre ces deux projets de société que sont le modernisme bourguibien et le salafisme wahhabite amena l’opinion publique ainsi que les nouveaux dirigeants à prendre leurs distances avec les groupes radicaux accusés d’êtres responsables des assassinats politiques. Ainsi, le gouvernement d’Ali Laâridh décida, en août 2013, de classer Ansar Al Charia groupement terroriste. Assez paradoxalement, la guerre entre les islamistes modérées d’Ennahda et les salafistes radicaux fit plus de victimes sous la troïka que sous le pouvoir de Ben Ali où les salafistes étaient combattus et mis systématiquement sous les verrous.

Au laxisme originel du nouveau pouvoir qui fut à la fois dépassé et complice en croyant contrôler une situation qui lui échappait largement, de part ses ramifications régionales et internationales, succéda ostensiblement un changement de stratégie sécuritaire. Désormais, la guerre est déclarée au jihadisme qui menaçait, par ses actions et ses projets d’attentats et d’attaques armées, les fondements de l’Etat. Sous l’actuel gouvernent dirigé par Mehdi Jomâa, l’engagement de l’Etat contre les groupuscules terroristes est fort et l’enjeu sécuritaire constitue l’un des enjeux les plus importants en vue d’assurer non seulement la stabilité par la sécurité mais également la croissance économique par le retour de la confiance politique et, par voie de conséquence, la reprise de l’activité touristique et des investissements tant nationaux qu’étrangers. L’une des batailles décisives de cette guerre contre la violence salafiste radicale se joue contre les «Ligues de protection de la révolution» dont l’association-mère est légale alors que nombre de filiales régionales et locales agissaient jusqu’ici en toute impunité. La prochaine bataille de l’Etat contre le terrorisme se jouera également au Mont Chambi autant que dans les périphéries urbaines où se sont implantées des cellules et des individus armés qui restent, pour l’essentiel, sous contrôle grâce au à la surveillance de l’appareil sécuritaire de l’Etat décidé à en finir avec le terrorisme.

5 - L’appui des puissances régionales et occidentales

L’influence des puissances régionales et internationales est à prendre en considération dans la mesure où, ces dernières années, l’Algérie voisine voyait d’un mauvais oeil le développement du terrorisme jihadiste sur ses frontières orientales et que les pays occidentaux, notamment l’Europe et les Etats Unis d’Amérique, s’inquiétaient de l’instabilité de la Tunisie, pays allié qui possédait tous les atouts sociaux, éducatifs, culturels et politiques pour réussir. C’est dans cette perspective que ces pays qui entretiennent avec la Tunisie des relations étroites et anciennes pesèrent de leur poids pour favoriser, par le moyen des rencontres régulières avec les principaux dirigeants tunisiens et de l’aide économique ainsi que du soutien diplomatique, la logique du dialogue au détriment de la logique de confrontation résultant tant de la bipolarisation politico-idéologique que de l’extension de la menace terroriste à dimensions locales, régionales et internationales.

Les rencontres des deux principaux leaders politiques tunisiens, Ghannouchi et Caïd Essebsi, ont eu lieu à Paris et à Alger. C’est à deux reprises que le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, reçut chacun de ces deux dirigeants et leur exprima la volonté de l’Algérie de coopérer avec la Tunisie en vue d’une stabilité régionale fort souhaitée. L’histoire moderne et contemporaine atteste des liens organiques entre les deux pays, en raison de la proximité géographique et des influences politiques et culturelles entre l’Algérie et la Tunisie. De même, il existe entre la Tunisie et l’Occident, l’Europe et les Etats Unis d’Amérique, des relations stratégiques basées sur la coopération économique et diplomatique. A Tunis, les ambassadeurs de ces puissances régionales et internationales ont indéniablement joué un rôle dans le rapprochement des points de vue entre les dirigeants des partis politiques par le biais de rencontres régulières ainsi que des visites des hauts responsables de ces puissances en Tunisie.

L’Organisation des Nations Unies ainsi que les organismes financiers internationaux, en particulier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, accompagnent également les efforts de la Tunisie depuis des décennies et encore plus depuis le changement de régime survenu il y a trois ans. Dès la formation du nouveau gouvernement présidé par Mehdi Jomâa accompagnée de la finalisation de la Constitution, en janvier 2014, l’Union européenne, les Etats Unis d’Amérique et les organismes internationaux ont exprimé leur soutien au processus du dialogue national et au compromis historique qui en est résulté. Ils ont salué la promulgation de la Constitution garantissant les droits et les libertés fondamentales tout en appuyant les nouvelles autorités dans la poursuite du processus de transition démocratique. L’Union européenne qui a doublé son soutien technique et financier depuis 2011 s’est dite prête à renforcer les perspectives de croissance de l’économie par le biais d’un partenariat privilégié tant avec l’Etat qu’avec la société civile.

La France et l’Allemagne occupent, à ce titre, une place de choix dans la coopération et le soutien du processus de dialogue national. Pour leur part, les Etats Unis d’Amérique appuient l’effort entrepris par la proclamation d’une nouvelle constitution libérale et la formation d’un gouvernement ayant obtenu la confiance de l’Assemblée, en affirmant leur encouragement en vue de parachever le processus de transition démocratique par l’organisation d’élections dans les meilleures conditions. Enfin, le Fonds monétaire international donna son accord pour accorder à la Tunisie un prêt d’un demi milliard de dollars et la Banque mondiale promit de verser la deuxième tranche du prêt accordé à la Tunisie afin d’aider le nouveau gouvernement à débloquer la situation économique et financière mise à mal ces dernières années par une gouvernance en-deça des capacités réelles du pays et de ses ambitions.

Conclusion et perspectives

Plusieurs facteurs et acteurs ont contribué conjointement à la réussite du processus de dialogue national qui est la matrice du compromis historique porté essentiellement par une armée professionnelle et apolitique, une société civile restructurée autour de la Centrale syndicats, des leaders politiques conciliants, un Etat en lutte contre le terrorisme et des puissances régionales et internationales qui ont soutenu l’effort du pays en vue de la transition démocratique.

Reste que le compromis historique tunisien qui constitue, pour l’heure, une réussite voire un modèle pour les pays confrontés aux même défis, demeure fragile malgré ses lignes de force consistant dans l’institution d’instances de conciliation et d’une véritable culture du dialogue. A l’instar du compromis historique italien conclu, comme le voulait Enrico Berlinguer, entre le parti communiste et la démocratie chrétienne en Italie, au cours des années 1970, il n’est pas à l’abri de l’assassinat politique qui est de nature à le remettre en cause, comme ce fut le cas avec le meurtre du dirigeant Aldo Moro.

Pour le cas de la Tunisie, l’enjeu immédiat du compromis historique dépendra évidemment de la lutte contre le terrorisme ainsi que de la finalisation de la feuille de route devant mener à l’organisation d’élections libres en passant par la révision des nominations partisanes et la dissolution des Ligues de protection de la révolution prônant la violence. Pour les prochaines années, le défi majeur sera à la fois sécuritaire, économique et culturel : isoler le phénomène du terrorisme, réduire les inégalités sociales et régionales par la relance de la politique de l’emploi et des investissements et réformer l’éducation et la culture en les ancrant à la fois dans le local et le global.

L’état des lieux établi par le nouveau premier ministre, depuis sa récente nomination, pointe les principaux défis auxquels fait face la Tunisie en situation de transition, à savoir la crise économique, le malaise politique et social et le désordre sécuritaire. En conformité avec la feuille de route signée par la quasi-totalité des partenaires politiques du dialogue national, le chef du gouvernement se propose d’assurer la relance de l’économie par le travail, l’investissement et l’emprunt national et international. Il promet également la révision des nominations partisanes et l’arrêt des recrutements dans la fonction publique, la dissolution des Ligues de protection de la révolution qui enfreignent la loi, la neutralisation et la réappropriation des mosquées qui propagent un discours extrémiste et échappent au contrôle de l’Etat ainsi que la lutte intensive contre le terrorisme. L’objectif ultime du nouveau gouvernement est de rétablir la confiance des Tunisiens envers les autorités et, en même temps, de conférer toutes les conditions de neutralité, de transparence et de sécurité afin de pouvoir organiser, dans les meilleures conditions, les prochaines élections législatives et présidentielles, prévues pour la fin de l’année.

Pour mener à bien ces tâches cruciales, la participation consensuelle de tous les acteurs politiques – société civile, Etat, leaders politiques, armée et partenaires internationaux – est absolument nécessaire, comme ce fut le cas pour la démarche concertée de finalisation de la Constitution et de formation d’un gouvernement de compétences nationales. Ces deux acquis décisifs exigent d’être consolidés et protégés contre les risques réels qui sont à la fois locaux que régionaux. Pour cela, il appartient aux «vieux leaders» politiques de veiller à la poursuite du dialogue national tout en favorisant le renouvellement du personnel politique par la participation accrue des jeunes et leur accès aux postes de direction des partis et des rassemblements politiques. Il appartient également à la société civile de continuer son travail de mobilisation citoyenne créant de la sorte un équilibre politique entre gouvernants et gouvernés et limitant, par la même, les abus de pouvoir hérités des décennies de la dictature et transformés en une sorte de culture politique. A cet égard, la création par le Front de salut national qui rassemble les principales composantes de l’opposition d’une commission de suivi de la feuille de route est une initiative louable. Le but de cette commission est de présenter à l’Assemblée nationale constituante les requêtes relatives aux élections, à l’économie, à l’administration et à la violence politique. Le Code électoral actuellement en débat gagnerait, aux yeux de l’opposition, à prévoir la question du contrôle technique et financier afin de prévenir les falsifications des résultats. L’absence d’un budget réel de l’Etat pour l’année en cours et la situation économique alarmante du pays demandent la protection du pouvoir d’achat des catégories moyennes et pauvres qui sont victimes de l’inflation et de la cherté de la vie.

Le nouveau chef du gouvernement reconnaît que l’économie nationale est très fragile en raison du surendettement frôlant les 50% du PIB, de la chute des investissements et du déséquilibre budgétaire, commercial et fiscal. C’est pour cela que le gouvernement aurait intérêt à rétablir les équilibres économiques et financiers de même qu’il gagnerait, aux yeux de l’opposition, à dévoiler la vérité sur les assassinats politiques et à rattraper le retard accusé dans la révision des nominations. Certes, le ministère de l’intérieur vient de désigner de nouveaux gouverneurs sur la base de la compétence et de l’expérience mais le Front de salut national considère ces nouvelles nominations comme étant non-convaincantes et appelle à une révision en profondeur qui englobe l’ensemble des fonctions concernées (gouverneurs, délégués, directeurs généraux et personnel consulaire et diplomatique) ainsi que la dissolution des Ligues de protection de la révolution afin de garantir la neutralité de l’administration et d’assurer la paix sociale, conditions sine qua non de la tenue d’élections libres. A côté de l’opposition, la Centrale syndicale assume un rôle-clé dans la poursuite du dialogue national ayant pour objet la révision des nominations partisanes même si la tâche semble ardue et que la priorité sera accordée plutôt aux postes de commande politique, économique et diplomatique. La Centrale syndicale est également entrée en négociations avec le gouvernement pour l’amélioration du salaire minimum et la mise en application des accords et des conventions collectives signées par les autorités et les syndicats. La relance du dialogue national est le garant de l’esprit de consensus entre, d’un côté, le gouvernement et l’opposition et, de l’autre, entre le patronat et les ouvriers. A ce titre, la recrudescence des mouvements de grève et de sit-in par les agents publics exigeant l’amélioration des conditions de travail, le s chômeurs en quête d’un emploi et le secteur informel contraint à osciller entre la survie et l’extension illégale menacent la stabilité et la retour des investisseurs nationaux et internationaux. C’est pour cela que les concertations entre la direction de l’UGTT et les membres du gouvernement gagneraient à être poursuivies et élargies à l’échelle locale d’autant plus que les régions frontalières demeurent des zones fragiles et sujettes aux troubles. La récente fermeture du point de passage de Ras Jedir par les autorités libyennes suscita, du côté tunisien, un mouvement de protestation des contrebandiers qui entraina des heurts et affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants qui ont bloqué les routes, incendié des véhicules et se sont attaqués aux postes de police. La solution du problème du secteur informel qui se développe aux frontières de la Libye et de l’Algérie passe par la création de zones de libre-échange et d’accords avec les autorités des trois pays. Or, la situation en Libye demeure critique en l’absence d’un Etat qui contrôle le territoire devenu le fief des milices.

De même, l’Algérie est confrontée à l’incertitude politique et à la menace du terrorisme qui sévit dans les régions périphériques et à la frontière avec la Tunisie. C’est pour cette raison que le rôle de l’armée nationale est capital des deux côtés et que la coopération militaire et diplomatique est indispensable. La lutte contre le terrorisme ne peut être que globale et la prévention sécuritaire aurait intérêt à remonter aux sources du phénomène, en l’occurrence l’exclusion sociale et la culture de la haine propagée par l’idéologie jihadiste. La mise en oeuvre d’une politique de développement urbain et régional devrait être associée à une action d’éradication des cellules terroristes sur le terrain, en particulier au Mont Chambi et dans les quartiers populaires des villes.

Le retour en Tunisie de plusieurs centaines de jihadistes partis en Syrie constitue, de l’avis des autorités tunisiennes, une menace pour la stabilité du pays. C’est pour cela que l’avenir du compromis historique est tributaire autant de l’amélioration de la situation économique que de la protection des personnes et des biens par le renforcement de la sécurité grâce à la coopération internationale, notamment avec les pays qui ont une expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Le soutien des institutions internationales et des puissances étrangères qui appuient le processus du dialogue national est appelé à être inscrit au sein d’une stratégie de partenariat élargie à tous les domaines et pays du «printemps arabe» confrontés aux difficultés de la transition inachevée. La coopération avec la Tunisie qui est effective et relativement avancée pourrait, à ce titre, servir de modèle de réussite au cas où elle s’inscrit dans une vision cohérente et coordonnée du partenariat international.

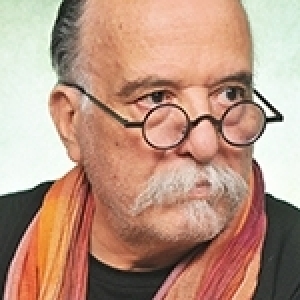

Mohamed Kerrou

Professeur de sciences politiques

Université de Tunis El Manar

- Ecrire un commentaire

- Commenter