Un prince réformateur malgré lui: Mhammad Pacha Bey de Tunis (1855-1859)

.jpg) Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - La Tunisie (ou, comme on l’appelait jadis, la régence de Tunis) avait connu au XIXe siècle, un mouvement de modernisation dans le sillage des Tanzimat, c’est-à-dire les réformes initiées, à partir de 1839, par l’Empire ottoman dans le but de tenter de rattraper le retard accumulé face à une Europe en pleine expansion. Ici, les premières mesures furent décidées par Ahmad Pacha, bey de Tunis de 1837 à 1855. En bon prince oriental, persuadé que la modernisation consistait prioritairement en une réorganisation à l’européenne de l’armée, sans se soucier des capacités limitées d’une société et d’une économie locales figées dans des structures archaïques, il modernisa à grands frais la hiérarchie, les uniformes, l’armement, les manufactures militaires et l’intendance. Ce qui contribua, en même temps que les dépendances somptuaires, à un endettement de l’Etat. Aggravées par le coût du corps expéditionnaire tunisien qui avait participé à la guerre de Crimée (1853-1856) sous les ordres du Sultan, les difficultés financières devinrent rapidement endémiques. Certains, à Tunis, voyaient d’un mauvais œil ce bouleversement des habitudes ancestrales. Parmi eux, figurait le cousin germain du pacha, Mhammad Bey fils de Husseïn II et qui se trouvait être son héritier présomptif.

Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - La Tunisie (ou, comme on l’appelait jadis, la régence de Tunis) avait connu au XIXe siècle, un mouvement de modernisation dans le sillage des Tanzimat, c’est-à-dire les réformes initiées, à partir de 1839, par l’Empire ottoman dans le but de tenter de rattraper le retard accumulé face à une Europe en pleine expansion. Ici, les premières mesures furent décidées par Ahmad Pacha, bey de Tunis de 1837 à 1855. En bon prince oriental, persuadé que la modernisation consistait prioritairement en une réorganisation à l’européenne de l’armée, sans se soucier des capacités limitées d’une société et d’une économie locales figées dans des structures archaïques, il modernisa à grands frais la hiérarchie, les uniformes, l’armement, les manufactures militaires et l’intendance. Ce qui contribua, en même temps que les dépendances somptuaires, à un endettement de l’Etat. Aggravées par le coût du corps expéditionnaire tunisien qui avait participé à la guerre de Crimée (1853-1856) sous les ordres du Sultan, les difficultés financières devinrent rapidement endémiques. Certains, à Tunis, voyaient d’un mauvais œil ce bouleversement des habitudes ancestrales. Parmi eux, figurait le cousin germain du pacha, Mhammad Bey fils de Husseïn II et qui se trouvait être son héritier présomptif.

Né en septembre 1811, Mhammad reçut une éducation d’un affligeant conservatisme, avec une priorité aux arts équestres et aux armes, et une formation intellectuelle sommaire qui le cantonna sa vie durant dans un semi-illettrisme dont témoigne le très érudit secrétaire de la chancellerie Ahmed Ben Dhiaf dans sa chronique Ithâfahl al zamân. Durant la période où il exerça la dignité de prince héritier, le prince Mhammad commandait, ès qualité (d’où son titre de bey du Camp «bey al amhâl»), la colonne armée qui inspectait deux fois par an le royaume, prélevait les impôts et rendait la justice. Il semble s’en être lassé et demanda au souverain d’être déchargé de cette obligation, préférant le séjour dans son palais de La Marsa. Peut-être, cela était dû, comme il l’affirmait, à un souci de préserver son patrimoine car les deux campagnes coûtaient cher au bey du Camp ; ou bien n’était-il pas particulièrement favorable à la politique dispendieuse de son souverain et aux excès commis par les caïds et fermiers d’impôts pour répondre aux exigences financières sans cesse croissantes de l’Etat. Nous ne le savons pas. En tout cas, lorsqu’il assura en,1846, l’intérim de Ahmed Bey lors du voyage en France de ce dernier, il fit preuve d’une loyauté sans faille et administra le pays avec tact.

Né en septembre 1811, Mhammad reçut une éducation d’un affligeant conservatisme, avec une priorité aux arts équestres et aux armes, et une formation intellectuelle sommaire qui le cantonna sa vie durant dans un semi-illettrisme dont témoigne le très érudit secrétaire de la chancellerie Ahmed Ben Dhiaf dans sa chronique Ithâfahl al zamân. Durant la période où il exerça la dignité de prince héritier, le prince Mhammad commandait, ès qualité (d’où son titre de bey du Camp «bey al amhâl»), la colonne armée qui inspectait deux fois par an le royaume, prélevait les impôts et rendait la justice. Il semble s’en être lassé et demanda au souverain d’être déchargé de cette obligation, préférant le séjour dans son palais de La Marsa. Peut-être, cela était dû, comme il l’affirmait, à un souci de préserver son patrimoine car les deux campagnes coûtaient cher au bey du Camp ; ou bien n’était-il pas particulièrement favorable à la politique dispendieuse de son souverain et aux excès commis par les caïds et fermiers d’impôts pour répondre aux exigences financières sans cesse croissantes de l’Etat. Nous ne le savons pas. En tout cas, lorsqu’il assura en,1846, l’intérim de Ahmed Bey lors du voyage en France de ce dernier, il fit preuve d’une loyauté sans faille et administra le pays avec tact.

Lorsqu’il accéda au trône, à l’âge de 44 ans, le 30 mai 1855, une de ses premières décisions fut d’exiler deux proches collaborateurs de son prédécesseur, Mohamed Mrabet et Salah Chiboub, et de leur confisquer la totalité de de leur fortune. Le seul reproche, non avoué, était qu’ils avaient servi Ahmed. En fait, assez impécunieux comme tous les princes qui attendent trop longtemps leur accession au trône, Mhammad convoitait leurs biens qu’il reversa dans sa cassette personnelle. Comme toujours, il se trouva des oulémas pour donner à une telle mesure, dont le caractère arbitraire était pourtant évident, des justifications «conformes» au droit religieux.

Il avait un défaut —qu’il partageait avec de nombreux despotes orientaux— qui consistait à faire exécuter les sentences de mort sans délai. Reprochant à son cousin et prédécesseur d’avoir supprimé son tribunal du Bardo, il s’empressa de rétablir cette justice régalienne. Il recevait toutes les plaintes de tous ses sujets. Mais rendait la justice d’une manière à tout le moins intempestive. Ahmed Ben Dhiaf, son contemporain et secrétaire, raconte qu’un jour, il reçut en son prétoire un rustre qui lui présenta un sac dans lequel se trouvaient deux têtes coupées, celle d’un homme et celle d’une femme. «J’ai surpris mon épouse avec cet individu, dit le bédouin, alors je les ai tués». Devant une assistance de dignitaires médusés, Mhammad répondit, incontinent : « Ahsanta ! (tu as bien fait) » sans vérifier s’il s’agissait bien de la femme du grossier personnage et de son amant. Dans l’Ithâf, Ben Dhiaf se demande même comment peut-on agir de cette manière, l’assassin ayant peut-être camouflé un crime crapuleux en crime d’honneur. Autre exemple : un ancien soldat, accusé par le mouhtassib de la ville de Tunis (censeur des mœurs) de tenir une maison de rendez-vous est convoqué au Bardo ainsi que quelques prostituées. Malgré les supplications du ministre Khaznadar, le bey condamna à la peine capitale l’individu avec exécution immédiate. Non content d’avoir tué l’homme et banni à vie les malheureuses aux îles Kerkenna, il saisit leurs maigres biens.

.jpg) Ce qui est extraordinaire, c’est que cette politique digne d’un mauvais conte du Moyen Âge était appliquée, comme si de rien n’était, dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, dans un monde en pleine mutation institutionnelle et non loin de l’Europe. Cette gestion du pays, le dos tourné à l’évolution du monde, se traduisait par un excès de zèle des fonctionnaires. Le censeur des mœurs, encore lui, alla même, un jour, jusqu’à arrêter une passante musulmane, dûment voilée, qui traversait les souks et lui retira manu militari ses chaussures au motif qu’elles n’étaient pas conformes au règlement imposé aux dames conformément à la charia ! La foule en émoi cria au scandale et le personnage obtus fut quand même destitué.

Ce qui est extraordinaire, c’est que cette politique digne d’un mauvais conte du Moyen Âge était appliquée, comme si de rien n’était, dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, dans un monde en pleine mutation institutionnelle et non loin de l’Europe. Cette gestion du pays, le dos tourné à l’évolution du monde, se traduisait par un excès de zèle des fonctionnaires. Le censeur des mœurs, encore lui, alla même, un jour, jusqu’à arrêter une passante musulmane, dûment voilée, qui traversait les souks et lui retira manu militari ses chaussures au motif qu’elles n’étaient pas conformes au règlement imposé aux dames conformément à la charia ! La foule en émoi cria au scandale et le personnage obtus fut quand même destitué.

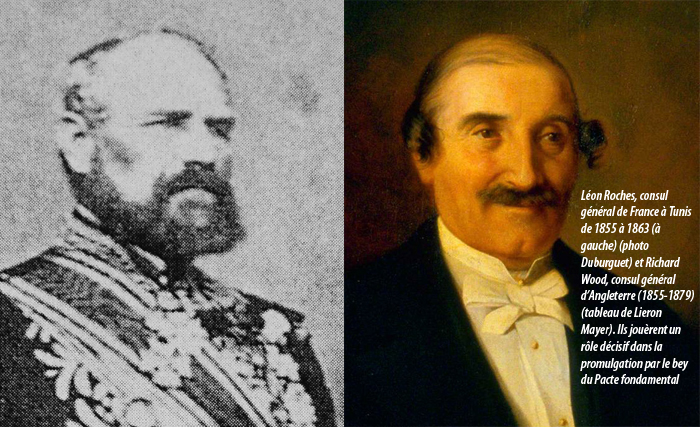

Agissant et réagissant comme en vase clos, Mhammad Pacha Bey allait néanmoins provoquer, à son corps défendant, son entrée dans l’histoire des réformes tunisiennes. La médina de Tunis, ayant comme toutes les grandes villes, ses embarras, un encombrement de carrosses et de charrettes provoqua un échange classique d’insultes. Et l’on courut se plaindre d’un cocher de confession juive, du nom de Batou, qui aurait blasphémé. Le blasphème, comme le rappela au bey l’intelligent et arabisant Léon Roches, consul général de France, était banal dans les rues du Tunis d’alors. Rien n’y fit et le malheureux imprudent fut arrêté.

Le bey, au lieu de se saisir de l’affaire comme le lui conseilla son ministre Mustafa Khaznadar, fin politicien et au fait du nouvel ordre international, ne trouva rien de mieux à faire que de confier l’affaire au tribunal religieux malékite, le plus strict en matière de blasphème. Intransigeance mal placée, antisémitisme du prince, mauvais conseil du cheikh el Islam Bayram IV, beau-frère de Mhammad et pourtant relativement libéral ? Toujours est-il que Batou, malgré ses dénégations, fut jugé, condamné à mort, et le pacha ayant refusé sa grâce, exécuté. A Paris, à Londres, la communauté israélite cria au scandale. Une escadre française mouilla dans la rade de La Goulette et mit ses 700 canons à portée de Tunis. Les consuls de France et de Grande- Bretagne à Tunis firent des remontrances au Bey qui se rendit enfin compte de la puissance de leurs Etats respectifs.

Pour l’Europe, il n’y avait qu’une solution pour mettre fin aux errements du passé: que le bey suive la voie de son suzerain, le Sultan ottoman, et qu’il proclame une charte accordant solennellement un ensemble de droits à ses sujets juifs et musulmans ainsi qu’aux étrangers. C’est ainsi que fut promulguée au palais du Bardo, le 9 septembre 1857, la charte du ‘Ahd al amân, connue en français sous le nom de Pacte fondamental. La cérémonie eut lieu en présence des dignitaires tunisiens civils, religieux et militaires et des grands rabbins mais aussi - fait insolite et révélateur d’une incontestable hégémonie européenne - de l’amiral commandant l’escadre et son état-major, de l’évêque de Tunis et du clergé.Ce document fondateur comprenait onze points et constituait, certes, un engagement juridique solennel de sécurité, de justice et d’égalité pour les sujets tunisiens, mais il était surtout une reconnaissance des droits des non-musulmans et des ressortissants des puissances étrangères. Le Pacte fondamental stipulait la garantie des droits de tous, sujets ou résidents étrangers, sans distinction de religion, de langue et de race, dans leur intégrité physique, leur dignité et leurs biens; l’égalité de tous devant l’impôt ; une réforme du service militaire ; l’égalité de tous, musulmans et non-musulmans devant la justice ainsi que dans le droit coutumier ; les non-musulmans traduits devant une juridiction pénale seront assistés par un notable de leur communauté ; la garantie pour les sujets non musulmans de la libre pratique de leur religion et l’inviolabilité de leurs lieux de culte ; la création d’un tribunal de commerce mixte regroupant des sujets du bey et des ressortissants étrangers et la liberté du commerce pour tous, l’Etat s’interdisant, en outre, d’exercer le négoce ; le droit des ressortissants étrangers d’exercer tous les métiers et professions à condition de se soumettre aux lois en vigueur, et la possibilité d’acquérir désormais des biens immobiliers et fonciers.

.jpg)

Le 3 août 1858, toujours sur la recommandation insistante des consuls britannique et français, Mhammad Bey scella un décret portant création et organisation d’un Conseil municipal (al Majlis al baladî) à Tunis, le premier dans le monde arabe. Instituée en quelque sorte du bout des lèvres et création dont l’utilité n’apparaissait pas convaincante pour les citadins, qui y virent la main des naçâra-s (entendez les Européens, réputés chrétiens), la municipalité, handicapée rapidement par des problèmes financiers insurmontables, reflétait la gabegie qui affectait désormais l’ordre urbain suite à la crise de l’économie locale, à l’endettement des élites citadines et l’insolence croissante des «markântî-s» (ainsi qu’on appelait les négociants européens) et de leurs associés israélites, courtiers pour la plupart.

Le pacha bey avait-il changé sa manière de gouverner et aligné sa politique sur les mesures libérales qu’il avait lui-même promulguées? Le prince était connu pour ses qualités humaines, et certaines promesses, annoncées lors de la promulgation du Ahd el Amân, furent tenues, telles que l’égalité devant l’impôt, la réorganisation du service militaire et la réduction des effectifs, l’introduction du tirage au sort et une incorporation pour une durée limitée. Peu porté sur la chose militaire, à la différence de son cousin, il donna un coup d’arrêt au programme d’européanisation de l’armée qui engloutissait des sommes énormes par rapport aux moyens limités du pays. Dans le domaine fiscal, il allégea les impôts en supprimant de nombreuses taxes et en instituant, en juin 1856, un impôt de capitation (al i’âna) payable par tous les sujets. En décembre de la même année, il décréta un allégement et une rationalisation des taxes sur les céréales et, l’année suivante, sur l’huile. Il tint aussi que l’on sache qu’il était intransigeant à l’égard des caïds prévaricateurs. C’est, enfin, à Mhammad Pacha Bey que revint le mérite d’avoir aboli, le 14 septembre 1858, toutes les discriminations, vestimentaires et autres, qui frappaient ses sujets juifs, et en les autorisant à accéder à la propriété foncière et immobilière et à pratiquer l’agriculture.

Toutefois, il demeura fidèle à son éducation conservatrice et à ses réflexes despotiques. En tout cas à l’égard de ses sujets musulmans, car les consuls européens, rassurés quant à la sécurité de la minorité juive tunisienne et des ressortissants étrangers en vertu du Pacte fondamental, avaient allégé leur pression sur le Bardo, se réservant, en cas de besoin, la faculté de faire appel aux navires de guerre qui croisaient en Méditerranée. C’est ainsi que Mhammad, qui reprochait à son prédécesseur, le pacha Ahmed, d’avoir, en 1842, aboli l’esclavage, faisait enlever jeunes gens et jeunes femmes (y compris celles qui étaient mariées) pour les mettre à son service. Quand un mari venait se plaindre et exhiber son contrat de mariage, le bey, écrit Ben Dhiaf, ordonnait au bâch- hânba, huissier du palais, de déchirer l’acte et de renvoyer le plaignant. Quand ses ministres lui rappelaient l’obligation, en tant que monarque, de respecter la décision de son prédécesseur d’interdire l’esclavage, il s’exclamait : «Quoi ! les bédouins ont encore des esclaves et moi, leur seigneur, je devrais me dispenser d’en avoir? »

.jpg)

Mhammad Bey fut, par ailleurs, un grand bâtisseur à qui nous devons, en particulier, son imposant palais du Bardo qui abrite le musée national et les palais, aujourd’hui disparus de La Marsa, villégiature à laquelle il était très attaché, son parc, ses vergers et sa célèbre noria du Saf-saf. Malgré ces dépenses princières, l’équilibre financier aurait pu être plus ou moins atteint, n’eût été un événement typique des manœuvres des affairistes européens de la période précoloniale.

Un ingénieur français du nom de Jean Colin, et qui n’était autre que le neveu du consul Léon Roches (Ben Dhiaf, témoin direct des discussions, souligne, dans sa chronique,que l’insistance du consul auprès du bey ressemblait à s’y méprendre à celle d’un courtier largement intéressé), se proposait de réaliser la remise en état de l’aqueduc romain de Zaghouan (132km !) pour l’alimentation en eau potable de Tunis, La Goulette et La Marsa. Malgré l’opposition de ses ministres, Mhammad accepta de prendre en charge le coût de l’opération qui se montait initialement à la somme colossale de 7,5 millions de francs, payables à Colin par tranches augmentées d’un intérêt de 6%, censées servir à l’achat des canalisations en France. L’affaire s’avéra un gouffre financier qui n’eut pour résultat que l’aggravation de l’endettement de l’Etat et l’enrichissement de l’ingénieur et de son oncle. Dans la foulée, le même Léon Roches avait réussi à faire supporter par le Bey le financement de la construction du palais consulaire (actuelle chancellerie de l’ambassade de France). Dans ces conditions, lorsque Mhammad mourut à La Marsa, le 22 septembre 1859, à l’âge de 48 ans, après quatre années de règne, il laissait, en dépit de ses réserves de naguère quant à la politique dispendieuse de son prédécesseur, un Etat aux finances obérées. Son frère et successeur Mohamed-El Sadok Pacha Bey allait marquer à son tour le réformisme politique tunisien puisqu’il créa les conseils politiques et les cours de justice, conformément au Pacte fondamental et qu’il promulgua en 1861, le Qânoun (improprement qualifié, plus tard, de «Destour»), première constitution du monde musulman. Mais dans ses rapports avec ses sujets, il continua d’agir en despote, avec d’autant plus de fermeté que les difficultés financières augmentaient. En 1864, le Premier ministre Mustapha Khaznadar ne trouva d’autre solution que de soumettre à son maître un projet de doublement pur et simple de l’impôt par tête. Des dignitaires tels que le général Farhat, gouverneur du Kef, au courant de l’état dans lequel se trouvaient les populations, objectèrent que lorsque l’impôt était de 16 piastres, il leur arrivait souvent, au moment de la perception, de saisir jusqu’aux tentes qui abritaient les malheureux, leurs femmes et leurs enfants. Qu’adviendrait-il si l’on passait à 32 piastres ? Le prince ne tint pas compte de ces avertissements, de sorte que ce qui était redouté par les plus avisés de ses conseillers arriva.

Les tribus se soulevèrent, suivies par des villages et des communautés sédentaires. Outre le refus de payer cet impôt inique, les insurgés réclamèrent la suspension de la constitution et la suppression des nouveaux conseils de justice dont l’organisation et la lenteur hérissèrent les sujets qui préféraient la justice traditionnelle, rapide et sans appel du Bey. Le Bardo répondit favorablement à ces revendications, mais la répression fut féroce. Ainsi que l’a bien étudiée pour le Sahel l’historien Khalifa Chater, dans toute la régence, des tribus, des villes et des villages et leurs notables furent littéralement ruinés. Dans cette ambiance délétère, la peur, fréquente chez les tyrans, d’un complot à l’issue fatale, amena Sadok Pacha Bey à ordonner, sur simple présomption et sans procès, comme lors de la rébellion de son demi-frère El Adel en 1867, des exécutions capitales de hauts dignitaires tels que le général Rachid, héros de la guerre de Crimée, ou encore Ismaïl Saheb Ettabaâ «El Sunnî», parent par alliance du bey.

En mai 1881, Sadok Pacha Bey, qui, outre les errements financiers de son règne, avait hérité du lourd passif de ses deux prédécesseurs, eut, en plus, le malheur de subir l’occupation française qui inaugurait l’ère du protectorat. Comme dans tout le monde musulman, la banqueroute de l’Etat, l’accumulation de dettes énormes au profit du capitalisme étranger et l’incapacité à se départir d’une gestion anachronique et corrompue avaient facilité l’intervention étrangère. L’impérialisme européen interrompait ainsi brutalement le cheminement chaotique des pouvoirs locaux vers une improbable modernité politique et institutionnelle. Presque deux siècles se sont écoulés depuis la proclamation du Pacte fondamental et aujourd’hui, cette modernité, qui fait l’objet de débats, de contestation, voire d’opposition au nom de la norme juridico-religieuse, est encore fragile.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

Pour plus de détails sur le contexte de l’époque, les institutions, les difficultés financières, les troubles internes et l’ingérence des puissances étrangères, nous nous permettons de renvoyer à notre livre La Tunisie, l’Orient et la Méditerranée au miroir de l’histoire (éd. Leaders, 2019) et nos articles parus ici en 2020 et l’année en cours.

- Ecrire un commentaire

- Commenter