Mohamed-El Aziz Ben Achour: L’économie du Maghreb et du Proche-Orient à l’orée du XVIe siècle

.jpg) Autour de 1500 – c’est-à-dire autour des années 906 de l’Hégire – l’Islam a déjà une histoire imposante et s’étend sur un territoire immense. Depuis la prise de Constantinople en 1453, l’Empire ottoman est à son apogée et bientôt maître du monde arabe. De nos jours, si les aspects politique et militaire sont assez connus du public cultivé, l’histoire économique, étant donné son importance dans le destin des pays et des peuples, gagnerait, nous semble-t-il, à être évoquée. Nous en proposons donc ici un panorama de la seule région Maghreb-Proche-Orient.

Autour de 1500 – c’est-à-dire autour des années 906 de l’Hégire – l’Islam a déjà une histoire imposante et s’étend sur un territoire immense. Depuis la prise de Constantinople en 1453, l’Empire ottoman est à son apogée et bientôt maître du monde arabe. De nos jours, si les aspects politique et militaire sont assez connus du public cultivé, l’histoire économique, étant donné son importance dans le destin des pays et des peuples, gagnerait, nous semble-t-il, à être évoquée. Nous en proposons donc ici un panorama de la seule région Maghreb-Proche-Orient.

Malgré la présence de villes dont certaines comptaient alors parmi les plus actives et les plus prospères du monde comme Le Caire et Istanbul, les activités rurales occupaient une place primordiale. Les conditions naturelles, marquées par l’étendue des zones désertiques et subdésertiques et une pluviométrie irrégulière, ont été déterminantes dans la formation d’un caractère majeur de l’économie rurale : la juxtaposition du genre de vie sédentaire et du genre de vie nomade. Cette situation reposait sur un équilibre fragile, tributaire d’un pouvoir central fort et d’une stabilité dans la répartition entre les activités sédentaires et pastorales. Or, à l’époque qui nous intéresse, ces deux conditions sont loin d’être réunies. Exception faite de l’Empire ottoman, alors en pleine ascension, on assiste à un affaiblissement des grandes dynasties comme celle des Mamelouks d’Egypte et des Hafsides de Tunis, à des troubles internes et, par voie de conséquence, à une poussée du nomadisme. A cela, il convient de rappeler que depuis la peste noire de 1348-49 et ses effets dévastateurs, les épidémies n’allaient plus cesser de revenir à peu près tous les dix, quinze ou vingt-cinq ans, causant à la démographie des dégâts considérables. Elles n’épargnaient personne mais les sédentaires étaient les plus touchés. Ce qui, au plan économique, avait pour conséquence tragique de priver de bras l’agriculture, comme lors de la peste de 1468. Les terres, leur cheptel et leur outillage, privés de leurs exploitants décimés par le fléau, étaient à l’abandon lorsque les épidémies sévissaient. Aussi, les espaces cultivés reculaient-ils au profit de l’activité pastorale à laquelle, depuis toujours, se livraient les populations nomades. Certaines d’entre elles constituaient de puissantes confédérations qui donnaient du fil à retordre aux dynasties régnantes comme, dans la Tunisie de l’époque (Ifriqiya), la tribu des Troud, celle des Ouled Bellîl ou encore des O. Saïd, riches de milliers de chameaux et de chevaux et d’un cheptel abondant.

.jpg)

Les structures foncières et les modes d’exploitation de la terre procédaient d’un statut juridique était articulé autour de trois catégories : la propriété rurale privée (melk) dont l’extension était limitée; les terres habous ou waqf, fondations inaliénables et incessibles nombreuses et qui ne pouvaient être exploitées que par voie de location ou par le recours à quelques formes de contrats admis par certaines écoles juridiques, ce qui n’incitait guère à une mise en valeur de longue durée. Le domaine foncier de l’Etat, quant à lui, résultait de la mainmise du Prince sur de vastes superficies (en Turquie, vers 1520, 80% des terres labourables) selon des procédures et des méthodes plus ou moins conformes à la charia. Fréquemment, ces grandes étendues étaient données, par la volonté souveraine, à des dignitaires en grâce mais aussi à des chefs de puissantes tribus bédouines loyalistes. Ces concessions – dites Iqtâa – étaient soit fiscales, soit foncières, n’étaient ni définitives, ni héréditaires et leur récupération pure et simple toujours possible puisque le détenteur du pouvoir suprême était, par le fait du prince, le maître suprême du sol. Mentionnons enfin –last but not least– les fameuses terres collectives occupées par les tribus - mais dont le statut juridique était mal fixé - et qui n’échappaient pas, non plus, au risque d’une confiscation par le despote.

Dans ces conditions, la plus grande partie des terres cultivées l’était selon le mode de faire-valoir indirect par l’appel à des cultivateurs locataires et, le plus souvent, des métayers. Des contrats d’association entre maîtres et tenanciers tels que les baux à complant (mughârassa, muzâraâ ou musâqqât) étaient reconnus et réglementés par le droit musulman. A l’aube du XVIe siècle, les techniques en usage dans les campagnes sont anciennes et parfois élaborées (norias, vergers irrigués). Toutefois, elles ne connaissent aucune innovation notable. L’araire est d’un usage généralisé, on n’utilise pas de fumure. Les terres sont laissées en jachère (pas d’assolement) et la moisson se fait à la faucille. Les cultures dominantes sont le blé et l’orge, cultivés ensemble comme au Maghreb, en Egypte ou en Syrie, sauf dans les zones arides comme le Sud tunisien, où l’on ne rencontre plus que l’orge. En Turquie, le blé est dominant alors que dans les zones les plus méridionales telles que l’Arabie du sud, le millet et le sorgho dominent. Le riz occupe une place non négligeable en Turquie, en Egypte et en Syrie.

A proximité des agglomérations, la situation est tout autre. Les vergers et jardins comme la ghouta de Damas, les sénias du Maghreb sont entretenus avec soin et de manière intensive, assurant de ce fait l’essentiel des besoins en légumes et fruits. Les techniques sont élaborées. Le bêchage, l’utilisation d’engrais, le puisage sont d’un emploi bien établi. L’arboriculture – présente selon une grande variété dans ces vergers et jardins - occupe une place prépondérante dans des régions spécialisées comme les oasis du Djérid tunisien et du sud-est algérien où règne le palmier dattier. L’olivier est l’arbre-roi du littoral méditerranéen. Le caféier est cultivé en Arabie et au Yémen et l’on rencontre des bananiers en Egypte et au Maroc. La canne à sucre, répandue en Egypte et en Syrie, est transformée sur place. L’agriculture produit aussi des plantes à fibres textiles comme le lin, le chanvre au Maghreb, en Anatolie, en Egypte aussi, où l’on rencontre par ailleurs le coton, tout comme en Syrie et en Anatolie. Au Maghreb, on exploite l’alfa, le jonc et le palmier nain. La sériciculture décline en Andalousie au fur et à mesure de l’exode des musulmans mais elle est florissante en Perse. Un peu partout, on trouve des plantes tinctoriales, aromatiques ou à parfum.

L’élevage, pratiqué sur une petite échelle par les populations sédentaires, est surtout le fait des nomades : grands chameliers d’Arabie et plus généralement bédouins transhumants du Levant et du Maghreb qui, outre l’élevage très répandu des dromadaires, élèvent des moutons dans le cadre de la transhumance. Ils se chargent aussi des troupeaux des sédentaires dans le cadre de contrats pastoraux. La pénétration des populations nomades sur des terres jusqu’alors cultivées a eu pour effet de renforcer l’économie pastorale grâce à une production relativement importante de lait, de beurre, de fromage et surtout de laine, cuir et peaux. Sur les côtes, la pêche procure des variétés de poissons (dont l’esturgeon en mer Caspienne) ainsi que des perles (mer Rouge et mer d’Oman) et du corail. Quant à l’artisanat rural, il est destiné à l’artisan lui-même et sa famille mais aussi à l’échange. Dans les régions de plantes à fibres, les paysans sont aussi des tisserands.

L’agriculture étant la principale activité économique, les impôts qui en proviennent constituent la source la plus importante des revenus de l’Etat. Le droit musulman reconnaît deux types d’impôt foncier : le kharâj, perçu sur toutes les terres des populations conquises, et la dîme canonique sur la fortune foncière musulmane appelée ushur, équivalent foncier de la zakât. L’impôt foncier était acquitté en nature et en espèces et perçu soit directement par l’administration, soit par ferme, soit, enfin, par la concession (iqtâa, timar en Turquie) des droits fiscaux à des dignitaires ou des chefs bédouins, à charge pour eux de garantir l’ordre et d’assurer la sécurité des pistes caravanières. Dans la pratique, les taux étaient variables selon les régions et les produits, de même que la distinction entre ‘ushur et kharâj n’était pas très nette, ce qui devait «convenir» parfaitement aux percepteurs. A cette fiscalité simple et théoriquement supportable s’ajoutèrent rapidement diverses taxes non reconnues par la charia mais bien en vigueur.

Les non-musulmans –en contrepartie de la protection qui leur était assurée et la libre pratique de leurs religions– étaient assujettis à la jizya, impôt par tête. Vis-à-vis de tous les sujets, l’évaluation arbitraire de l’impôt au niveau local était courante quelle que fût l’assiette établie dans la capitale. Ce qui ne facilitait pas le recouvrement et rendait les retards fréquents. Des communautés tribales arrivaient à échapper au fisc en se repliant dans des zones difficiles d’accès pour les agents du pouvoir. Si l’impôt foncier pouvait faire l’objet d’exonération pour services exceptionnels rendus, il était le plus souvent l’occasion de nombreux abus comme d’exiger du contribuable le paiement avant la moisson. A l’époque qui nous intéresse ici la diminution des surfaces cultivées pour les raisons liées aux fléaux endémiques dont nous avons parlé plus haut, mais aussi l’instabilité consécutive aux querelles dynastiques, à diverses expéditions étrangères et à des rébellions d’ampleur comme aux XVe et XVIe siècles, celle de la confrérie soufie des Chabbiya appuyée sur les puissantes tribus nomades du centre et de l’ouest du royaume hafside de Tunis. Tout cela avait réduit les ressources tirées de l’impôt foncier.

En milieu urbain, deux traits dominent les conditions de la production: l’omniprésence du pouvoir et l’enserrement des métiers dans un cadre rigide. La présence du Prince n’était pas seulement à caractère fiscal, comme on l’imagine aisément, mais se distinguait surtout par son interférence dans l’activité marchande; ce qui faussait fatalement les règles qui présidaient aux échanges. En particulier lorsque le despotisme propre à l’Orient prenait la forme d’un monopole exercé au détriment des marchands sur les activités commerciales les plus lucratives. Les vizirs - et les émirs eux-mêmes - étaient souvent engagés dans des opérations commerciales, de sorte qu’il arrivait comme dans les années 1430, que tel sultan mamelouk devînt, selon la formule de l’historien Sobhi Labib, «le grossiste par excellence de l’Egypte», obligeant les grands marchands à se soumettre à ses conditions. Lorsque, à la suite d’une série de mauvaises récoltes, la ponction fiscale sur les campagnes devenait insuffisante, le pouvoir instaurait un monopole complet sur les activités de production les plus lucratives comme les textiles ou sur les épices. Le contrôle étroit exercé sur la production et les échanges se justifiait aussi par le souci du pouvoir d’assurer l’approvisionnement des villes, d’éviter la pénurie des denrées de base et la cherté de la vie et parer tant bien que mal aux émeutes urbaines tant redoutées.

Malgré cette présence abusive de l’Etat, le monde des villes musulmanes abritait des marchands particulièrement habiles et n’hésitant pas à exercer le commerce au loin. Leur prospérité contribuait à l’opulence des cités et à la beauté des médinas. Toutefois, jamais cette élite de la production et du commerce ne réussit à se constituer en puissance autonome à cause justement de la volonté constante de tous les pouvoirs de les maintenir sous un contrôle étroit. De sorte que cette catégorie de grands marchands était en quelque sorte une bourgeoisie empêchée.

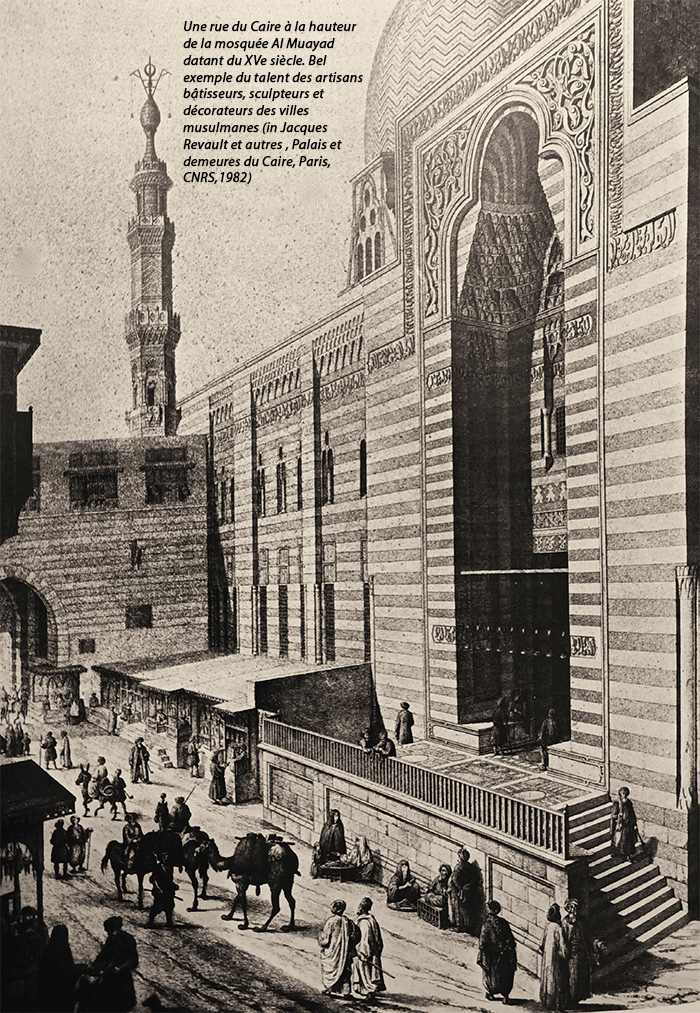

Chaque profession ou métier (sinâa, hirfa, sinf) était assujettie à un ensemble de règles et d’usages codifiés par la coutume (‘urf ou orf) et portant sur la production, la qualification et la déontologie. Un syndic (amîn, arîf, parfois cheikh), assisté d’un conseil de maîtres dans le cas des métiers nobles, coopté par ses pairs et agréé par l’Etat, avait pour tâche d’assurer la bonne exécution des produits et la protection des consommateurs. Afin d’assurer la meilleure efficacité au contrôle de l’amîn, les métiers étaient regroupés dans des rues spécialisées connues sous le nom de souks (bazar en perse). Outre les boutiques, pour la commodité des marchands venus de l’extérieur, des caravansérails, connus sous les noms de fondouk ou khân, assuraient l’hébergement des voyageurs et l’entreposage des marchandises.

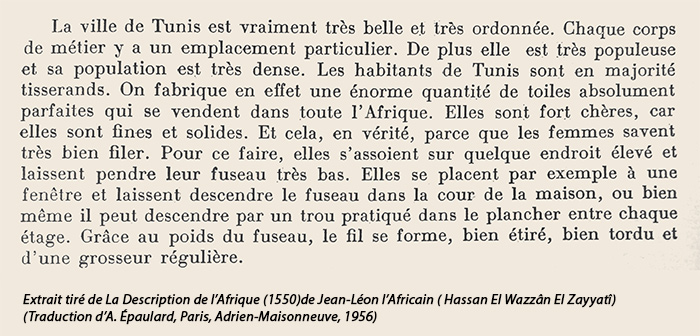

Dans toutes les villes, la culture des artisans était marquée par le goût du travail soigné, les échanges fondés sur la confiance et le sens de l’honneur. Néanmoins, ces valeurs respectables s’accompagnaient d’un conservatisme bien établi. Les petits ateliers employant une main-d’œuvre réduite, composée d’apprentis, de simples ouvriers, et compagnons sous la direction du maître artisan (m’alim, osta), étaient la règle, exception faite des grands établissements de l’Etat tels que les arsenaux et les fonderies. La plupart des métiers ne requéraient pas une division importante du travail, à l’exception de certains secteurs de la production textile qui, à part l’échoppe du souk, faisait appel au travail féminin à domicile et aux artisans ruraux. L’industrie dominante était sans conteste celle du textile, réputée pour ses étoffes de luxe de Tunis, de Brousse, de Basra ou de Bagdad, mais aussi pour les tissus d’usage courant en coton et en lin produits dans de nombreuses villes et également dans certains villages. Production à laquelle il convient d’ajouter les couvertures de laine et les tapis. Le soin apporté par les artisans à leur travail et les techniques élaborées étaient attestés par l’existence d’une production de luxe à la réputation universelle : orfèvrerie, métaux en argent et cuivre gravés, incrustés ou modelés (Damas, Egypte, Iran). L’industrie du cuir (sellerie, cordonnerie) était prospère à Fès, Tunis, Kairouan notamment, de même que l’artisanat du verre à Damas et, plus loin à Samarcande, la céramique d’Iznik et d’Ispahan. Au Maghreb, Fès et Tunis surent recueillir l’héritage hispano-musulman des zelliges.

Malgré l’omniprésence du Prince et une culture économique réfractaire à la compétition, malgré les risques divers tels que les guerres et leur cortège de pillages et de destructions, les troubles internes, les séditions et les émeutes qui, de temps à autre, affectaient la production et le commerce, les échanges couvraient cependant une vaste aire économique étendue au monde musulman et au-delà. Ils sont de plus en plus dominés par les marines de commerce et les marchands d’Europe, notamment les Génois et les Vénitiens. Les pays musulmans étaient exportateurs de produits du sol et de l’élevage (sucre, dattes, huile d’olive, cire, laine, peaux et cuirs) des tissus, des tapis et divers produits de luxe et d’usage courant. Ils importaient des métaux (fer, étain, cuivre, or, argent) et produits manufacturés (étoffes, armes, papier), des épices, des fruits et des esclaves. La position géographique de ces pays, l’Egypte en particulier, suscitait depuis toujours un commerce de transit encore lucratif en cette fin du XVe siècle.

Les échanges donnaient lieu à une taxation généralement habile et modérée encourageant les marchands à commercer avec les Etats musulmans. Si le troc subsistait notamment dans le commerce saharien de l’or et des esclaves, l’essentiel des échanges se faisait en numéraire. Le paiement à crédit par lettre de change était connu mais d’un usage limité. La circulation des monnaies étrangères était libre, sauf exception. Les pièces frappées par les Etats musulmans étaient le dinar en or (altun en Turquie) et le dirham (aktche, aspre ottomane) en argent avec leurs sous-multiples respectifs. Elles subirent (le dirham surtout) des dépréciations, hormis la monnaie ottomane, forte et stable. Au Proche-Orient, malgré une balance des paiements encore favorable, les métaux précieux se raréfièrent à cause des dépenses militaires, de la thésaurisation dont le but essentiel était de se protéger de la confiscation par des gouvernants toujours impécunieux. Le règlement des échanges ne se faisait plus depuis longtemps en dinars et même la monnaie d’argent était de moins en moins utilisée, remplacée par celle du cuivre.

Au terme de cet aperçu, que dire sinon qu’à l’orée du XVIe siècle, le monde musulman en impose encore grâce à la vigueur de la puissance militaire et politique des sultans ottomans. Toutefois, les caractères généraux de l’économie sont d’ores et déjà porteurs d’un déclin au moment même où l’Europe (ou plutôt la Chrétienté comme on disait) aborde le «printemps du capitalisme».

Mohamed-El Aziz Ben Achour

Cet article est la version revue et modifiée de mes contributions à l’ouvrage collectif paru en 1992 à Paris aux Editions La Découverte sous le titre L’Etat du monde en 1492.

- Ecrire un commentaire

- Commenter