La grave crise de l’autorité qui gangrène l’Etat tunisien

Depuis les dernières élections législatives et présidentielles, la vie publique est marquée, en Tunisie, surtout par un déficit criard de l’autorité de l’Etat, qui ne fait que s’amplifier de jour en jour et gagner de nouveaux domaines. Les Tunisiens auxquels a été faite la grande promesse de rétablir le prestige de l’Etat assistent à l’accomplissement du contraire, du sommet de l’Etat jusqu’à ses rouages les plus ténus. Ils ne sont pas consolés par les rares actions louables enregistrées surtout sur le plan sécuritaire car ces acquis, aussi importants soient-ils, ne peuvent pas faire oublier tout le reste : l’amateurisme de nombreux hauts responsables, l’incohérence de leur action et, d’une manière générale, l’absence de projets mobilisateurs et rassurants. Dans le sombre tableau qui s’offre aux observateurs, six mois après l’installation du premier gouvernement ’’durable’’, la crise de l’autorité constitue le fil conducteur qui fournit l’explication de la plupart des dysfonctionnements.

L’indécision très néfaste à la tête de l’Etat

Venus au pouvoir sans véritable programme de gouvernement, le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée des Représentants du Peuple ont été amenés à gérer les urgences selon le mode de la réaction plutôt que celui de l’action. Les évènements graves vécus par le pays, dans plusieurs domaines, depuis le début de l’année ont sans doute gêné l’action du Gouvernement. Mais ils ne peuvent pas faire oublier la composition hétéroclite de l’équipe gouvernementale, l’incompétence avérée de plusieurs ministres et l’absence d’un programme de travail ne serait-ce qu’a minima.

Voici quelques aspects de ce que peut constater même un observateur empressé : un Président de la République qui ne veut rien laisser de consistant au ministre des Affaires étrangères, un Président du Gouvernement qui a besoin du soutien hebdomadaire d’un saugrenu ’’Comité de coordination et de concertation des partis de la coalition gouvernementale’’ et un Président de l’ARP qui s’accroche, malgré ses lourdes charges étatiques, à la présidence d’un parti en réalité acéphale et manifestement non préparé à l’exercice du pouvoir. L’individualisme, les empiétements et la méfiance caractérisent, quotidiennement, le travail et les déclarations des ministres. On en arrive parfois à ne plus savoir qui gère réellement tel ou tel portefeuille ministériel.

La nature craignant le vide, les maladresses, les inactions et les silences des plus hauts représentants de l’Etat sont exploités par ceux qui y trouvent leur plus grand intérêt. A la suite du drame de Sousse, un chef de parti, associé au pouvoir d’une manière qui est encore fortement contestée, est apparu comme le plus grand défenseur des décisions du Président de la République dont il adoucit habilement certains propos démobilisateurs, sans oublier de rappeler l’ancienneté de l’Etat tunisien, de souligner le danger que représente le terrorisme et de relever la faible conscience qu’en ont les Tunisiens. Le tribun fait, depuis quelques temps, réellement figure de véritable porte-parole du Gouvernement et de la Présidence de la République.

Une diffusion ruineuse de la culture de l’inertie

Dans la guerre des positionnements politiques qui est ouverte à tous les niveaux et en l’absence d’une volonté politique en vue de réaliser les objectifs de la Révolution, les rouages de l’Etat n’ont aucun espoir de fonctionner normalement. L’administration qui est le bras exécutif de l’Etat en donne la meilleure illustration. Elle le fait par désarroi ou, le plus souvent, par calcul en comptant sur la redoutable force d’inertie dont elle est dotée. Que faut-il attendre d’un Directeur général qui a bien compris que son ministre de tutelle ne saisit rien du domaine qu’il est censé gérer ? Quelle peut être la marge de manœuvre du PDG d’une grande entreprise étatique qui a à résoudre des problèmes majeurs et qui n’entrevoit pas la politique du gouvernement dans le secteur d’activité de l’entreprise qu’il gère ? Le franc-parler de certains hauts responsables nous permet, de temps à autre, d’avoir des illustrations affligeantes de ce genre de situation. A l’issue d’une audience à l’ARP, en date du 26 juin dernier, la PDG de Tunisair, entreprise aux déficits chroniques abyssaux, a rétorqué aux élus du peuple qui lui posaient des questions sur l’avenir de la compagnie : « J’aimerais que l’Etat me dise quels sont ses projets pour la compagnie!».

L’exclamation de la haute responsable était d’autant plus importante qu’elle était interrogée par les élus du peuple sur deux questions cruciales pour l’avenir de Tunisair : le statut des ex filiales et le programme des départs volontaires à la retraite.

Quelques jours plus tard, la même responsable a affiché, publiquement, sa gêne et ses réticences devant l’une des mesures que venait de prendre la ministre du Tourisme et de l’Artisanat et qui consistait à accorder aux Tunisiens établis à l’étranger une remise de 30% sur les tarifs de Tunisair, dans l’espoir de les voir venir nombreux, cet été. En présence de différents responsables du secteur du tourisme et des journalistes, la PDG de Tunisair a affronté la ministre du tourisme en rappelant que son entreprise traîne un déficit de près de 250 millions de dinars et qu’elle subit, elle aussi, les effets du drame de Sousse qui se sont ajoutés à la disparition de sa clientèle libyenne. Quelle belle image de la cohérence de l’action gouvernementale ! Ne pouvait-on pas imaginer une coordination entre les ministres du Tourisme et du Transport ? Le drame semble résider dans le manque total de bonne disposition et de savoir-faire.

L’exemple de Tunisair, en retard de plus d’une révolution y compris celle de … l’open sky, n’est pas unique. Dans d’autres domaines, les exemples de l’indécision ne se comptent plus : municipalités, douane, fiscalité, commerce, établissements scolaires et universitaires, culture, patrimoine,… Partout, le mal sévit et les solutions ne sont pas à inventer puisqu’elles sont connues pour avoir été appliquée, dans le passé, en Tunisie même. Manque, tout simplement, la volonté politique de les mettre en œuvre.

Quand des anneaux manquent aux chaînes de commandement

Depuis la nuit des temps, les Etats ont eu besoin, pour leur bon fonctionnement, de chaînes de commandement efficaces dans tous les domaines d’activité : administration, affaires économiques, armée… Cette règle s’est appliquée à tous les régimes qu’ils fussent monarchiques, aristocratiques, oligarchiques, tyranniques ou démocratiques. Son double principe est simple : l’existence d’une volonté politique et la disponibilité d’une chaîne de commandement formée d’exécutants compétents et dont chacun est respectueux de son supérieur hiérarchique et des responsables des domaines autres que le sien. A l’échelle d’un Etat, le dysfonctionnement des chaînes de commandement ouvre la voie immédiatement aux perturbations de l’ordre intérieur et finit, à partir d’un certain niveau, par faire peser des menaces sur la sécurité extérieure.

L’une des crises les mieux étudiées de l’histoire humaine est celle qu’a connue l’empire romain au milieu du IIIè siècle. Cette crise était, de loin, beaucoup plus importante que toutes les difficultés que l’Etat romain avait connues depuis l’époque républicaine. S’étant prolongée de 235 à 284 ap. J.-C., elle a été désignée par les historiens modernes comme étant ’’La grande crise du IIIè siècle’’. Sa gravité ne venait pas seulement de sa longueur ; elle s’expliquait surtout pas son caractère multiforme (politique, militaire, financier et religieux) qui a failli entraîner la disparition de l’Etat romain. Ce problème vital n’a été surmonté qu’au prix d’une réforme profonde qui a été initiée et mise en pratique par l’empereur Dioclétien. Ce grand homme d’Etat, qui est arrivé au pouvoir en 284, a réussi à rétablir la situation de l’empire à tous les niveaux sans avoir ni de grands diplômes ni une éducation aristocratique. Il a démissionné, après vingt ans de pouvoir, pour laisser sa place à ceux qu’il avait initiés au service de l’intérêt supérieur de l’Etat.

Le territoire de la Tunisie actuelle englobait l’essentiel de la province d’Afrique proconsulaire qui était l’une des provinces les plus riches de l’empire romain, même au plus fort de la grande crise du IIIè siècle. Le pays était, selon les deux heureuses expressions du grand historien, Claude Lepelley «un ilôt de prospérité» dans un monde tourmenté, et «comparable à la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale». Sa prospérité relative pendant la grande crise du IIIè siècle tenait, certes, à l’absence des invasions mais aussi et surtout au dynamisme de son économie et à la vitalité de ses institutions municipales. Elle lui a permis de retrouver rapidement, après la crise, un niveau de développement enviable. Le redressement entrepris, dès le début du règne de Dioclétien, n’a été possible que grâce à des mesures drastiques : amélioration des recettes fiscales, limitation des dépenses de l’administration, réduction et contrôle des dépenses des cités... L’Etat décidait, les gouverneurs de provinces le relayaient et les cités exécutaient quand elles ne prenaient pas l’initiative.

C’est dans le cadre de cette démarche volontariste que furent restaurés à Bulla Regia, à Thala et à Mactaris, de nombreux édifices publics qui avaient souffert de l’incurie pendant un demi-siècle et dont nous pouvons encore admirer les vestiges.

Pour l’exécution de ces tâches, un minimum de compétence était garanti. Tous les gouverneurs de provinces avaient une expérience de la gestion des affaires publiques ; les interventions pouvaient expliquer telle ou telle nomination de haut responsable mais elles ne jouaient qu’à compétences égales : un incompétent n’avait pratiquement aucune chance de se faire nommer à la place d’un compétent. Le manque d’expérience des magistrats locaux, élus annuellement, était corrigé par le grand poids qu’avaient les conseils municipaux dans la prise des décisions importantes.

Il est vrai que la remise en marche forcée de l’économie et du corps social, menée au pas de charge par Dioclétien et ses collaborateurs n’a pas manqué de créer des mécontents. Parmi ces derniers, figuraient les hommes de l’Eglise qui avaient fui les conseils municipaux afin de bénéficier des nombreux privilèges du statut clérical. Constantin, tout premier empereur chrétien qu’il fût, n’a pas hésité à les faire retourner à leurs charges municipales chaque fois que les cités faisaient prévaloir leurs droits.

La tradition de l’Etat est fortement ancrée en Tunisie. Elle doit être assurément considérée, malgré les tares de la gestion des affaires publiques depuis près de cinq ans, comme une explication majeure de nos acquis actuels. Mais, en matière de constructions étatiques, les acquis ne sont jamais garantis de manière continue et les périodes de grandes turbulences peuvent être douloureuses et parfois bien longues. Notre pays est actuellement dans cette posture aussi inconfortable que risquée, faute de volonté politique nette et déterminée. Sa longue histoire offre un champ de méditation édifiante.

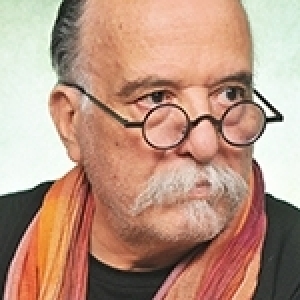

Houcine Jaïdi

Professeur d’Histoire à l’Université de Tunis

- Ecrire un commentaire

- Commenter