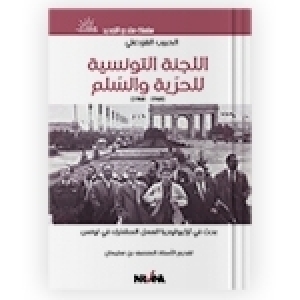

À propos du livre de Saber Mansouri - Un printemps sans le peuple: Prélude à la déconstruction de «la révolution tunisienne»

Par Mohamed Kerrou - Le livre tout récemment paru de Saber Mansouri est remarquable à plus d’un titre: la méthode, l’argumentation et le style d’écriture. Il apporte de l’air frais et engage la lecture des évènements et des faits dans de nouvelles perspectives de recherche, de réflexion et de débat. Bref, nous sommes en présence d’un essai inédit dans le domaine touffu et balbutiant de l’étude des «révolutions arabes» ayant pris forme en 2010-2011.

Par Mohamed Kerrou - Le livre tout récemment paru de Saber Mansouri est remarquable à plus d’un titre: la méthode, l’argumentation et le style d’écriture. Il apporte de l’air frais et engage la lecture des évènements et des faits dans de nouvelles perspectives de recherche, de réflexion et de débat. Bref, nous sommes en présence d’un essai inédit dans le domaine touffu et balbutiant de l’étude des «révolutions arabes» ayant pris forme en 2010-2011.

C’est en historien de l’Antiquité, disciple de Pierre Vidal-Naquet–l’éminent spécialiste de la Grèce ancienne–, qu’il aborde le «printemps arabe» en sa version originelle de «révolution tunisienne». Ces termes galvaudés, il les soumet avec la cohorte d’autres vocables et slogans, repris en italique dans le texte car ils ne sont pas les siens comme il le dit et répète à satiété, à la critique méthodique du savoir historique.

Grâce à cette mise en distance, l’essai de Mansouri rompt avec la prêt-à-penser révolutionnaire submergeant le champ médiatique et scientifique, national et international, depuis plus d’une décennie. Le propre de l’histoire est de relier le présent au passé, en donnant à comprendre la filiation de l’œuvre politique contemporaine, en l’occurrence le «printemps arabe» qui se révèle non seulement un échec historique avéré mais également un piège pour les auteurs qui ne tiennent pas compte des pesanteurs historiques et sociologiques des pays ayant été le théâtre des changements de régime politique.

Concrètement, le lien qu’établit l’analyse historique entre le présent et le passé nous donne à voir, selon Saber Mansouri, un faisceau de faits et de «feed-backs» tels que celui du président de l’Assemblée recevant l’ambassadeur des États-Unis au Bardo en 2021 dans une posture similaire à celle du bey de Tunis écoutant religieusement les conseils de Léon Roches, le Consul de France en Tunisie avant 1881.

Un autre parallèle est établi par l’historien des temps présents entre les pratiques de l’État policier de Ben Ali et les instructions données aux milices islamistes d’Ennahda pour qu’ils prêtent main forte aux forces de sécurité afin de mettre un terme aux émeutes des quartiers populaires manifestant contre la politique du gouvernement.

Last but not least, la mise en exergue au niveau du texte et du sous-titre de l’avènement spectaculaire de la révolution tunisienne en janvier 2011 avec le survol du sol libyen en 1911 par un aéroplane italien où le lieutenant était prêt à larguer la bombe, à l’image de l’OTAN bombardant, en novembre 2011, le convoi de Moammer Kadhafi, victime tragique du «printemps arabe».

D’autres liens et ponts sont déroulés, à l’image d’un tapis noué à la main et dont les contrastes sont savamment dosés, sauf que le processus d’auto-institution et d’auto-transformation – l’auteur reprend les deux concepts chers à Cornélius Castoriadis – n’a pas eu lieu pour permettre à la cité commune et à la république citoyenne de se réaliser.

En somme, les Arabes ont échoué dans leurs tentatives de réforme – la Nahdha du XIXe siècle – et de révolution – le «printemps» du début du XXIe siècle–, destinées à s’affranchir du despotisme et de l’injustice, par le biais de l’invention d’un nouvel art de gouverneri.e d’un langage et d’une pensée politiques spécifiques.

Le long de huit chapitres consacrés à une pléiade de thèmes politiques comme la nouvelle Constitution, la gouvernance «islamo-conservatrice», le spectacle tragi-comique de l’Assemblée, les dettes de la Tunisie, la mythologie bourguibienne, l’ordre partisan et policier de Ben Ali, la volonté de Kais Saïed de «gouverner par le peuple», l’historien décortique les dits et les gestes en se positionnant en histor, c’est-à-dire en témoin qui écoute et transmet, en se débarrassant de ses certitudes pour laisser libre cours aux mots et aux discours de l’époque. De la sorte, il se situe à mille lieues des «réjouissances politiques printanières».

Loin de succomber à l’éloge de la «révolution du jasmin» comme ont eu tendance à le faire la plupart des auteurs médiatisés avant d’emprunter la voie opposée de la supposée «contre-révolution», S. Mansouri inscrit l’événement dans le temps long, en orientant sa focale vers la marge, la périphérie, fidèle en cela au jugement de Dostoïevski lecteur de Hegel: «L’histoire ne révèle sa propre essence qu’à ceux qu’elle a au préalable exclus d’elle-même».

L’on pourrait débattre de sa lecture du bourguibisme qu’il ne saisit pas en tant qu’œuvre de fondation, celle d’un nouvel État nécessairement autoritaire, comme l’ont été d’ailleurs toutes les fondations. Et ce n’est guère pour légitimer ses excès et dérives. De même qu’il n’en appréhende pas la rupture historique, par rapport à l’ancien régime beylical. Sans parler de l’image grossie d’un Ben Youssef «socialiste» (?), ayant été jeté «en prison» (sic) avant de fuir en Égypte ainsi que d’autres erreurs d’appréciation concernant le libéral Hédi Nouira voire de Zine Ben Ali dont le règne ne fut pas que sécuritaire.

Néanmoins, l’essai de S. Mansouri est à la fois brillant et pertinent de par ses confluences analytiques et historiques ainsi que par le style d’écriture, à la fois profond et agréable à lire, y compris dans ses passages pamphlétaires où il se montre radical vis-à-vis des «révolutions arabes» et bien entendu de « la révolution tunisienne» «qui n’en est pas une», écrit-il (p. 172). D’autant plus qu’elle est sans pensée émancipatrice, sans projet. L’auteur en attribue la raison, de l’échec, au fait que ces «révolutions» ont exclu l’acteur principal qu’est le peuple.

Certes, l’auteur ne voit pas la nécessité de définir d’emblée ce qu’est le peuple, cette catégorie vague et imprécise. Mais, l’on comprend aisément qu’il entend par cette catégorie commune les dominés et les exclus de l’histoire, ceux-là même dont il est issu et qu’il garde en mémoire d’historien des temps anciens converti, à travers ses essais et autres romans, à l’histoire du présent. Mieux, l’auteur excelle quand il affirme, arguments à l’appui que le pays, endetté et dépendant, n’a pas les moyens de son destin et que le «dégagisme» ne saurait se substituer au devoir de mémoire consistant à regarder le passé (sombre) en face, à effectuer l’amnistie et le pardon afin d’expurger l’histoire.

Au final, le livre de S. Mansouri invite à la réflexion critique au moment où l’actualité désenchantée offre l’opportunité d’une analyse distanciée de la dernière décennie et où les outils des sciences sociales forgées en rapport avec la modernité et ses soubresauts sont d’un apport considérable pour la compréhension et l’interprétation des transformations en cours.

Ce prélude à la déconstruction de la «révolution tunisienne» et du «printemps arabe» annonce-t-il les performances des symphonies achevées ou inachevées des futures lectures innovantes et émancipatrices ?

Seule l’histoire des idées et des pratiques intellectuelles et politiques nous le dira.

Pour l’heure, contentons-nous de lire Saber Mansouri et de savourer son essai ingénieux.

Saber Mansouri, Un printemps sans le peuple. Une histoire arabe usurpée.

Janvier 2011-Novembre 1911, Paris, Passés composés, août 2022, 189 p.

- Ecrire un commentaire

- Commenter