Zouhaïr Ben Amor: Le Temps suspendu, quand les villages résistent à l’oubli

.jpg) Il existe des lieux qui échappent au calendrier. Des espaces où le vent semble avoir négocié avec le temps une trêve infinie. Là, les heures ne se mesurent pas: elles se respirent. Ces lieux ne sont pas nombreux. Ils portent des noms simples — parfois un peu effacés sur les cartes — mais dans le cœur de ceux qui y ont vécu, ils rayonnent avec la force d’un souvenir lumineux. Ez-Zahra est de ceux-là. Elle n’a pas seulement un passé : elle a une mémoire. Et cette mémoire, loin d’être une relique, demeure vivante, palpitante, presque organique.

Il existe des lieux qui échappent au calendrier. Des espaces où le vent semble avoir négocié avec le temps une trêve infinie. Là, les heures ne se mesurent pas: elles se respirent. Ces lieux ne sont pas nombreux. Ils portent des noms simples — parfois un peu effacés sur les cartes — mais dans le cœur de ceux qui y ont vécu, ils rayonnent avec la force d’un souvenir lumineux. Ez-Zahra est de ceux-là. Elle n’a pas seulement un passé : elle a une mémoire. Et cette mémoire, loin d’être une relique, demeure vivante, palpitante, presque organique.

I. La mémoire comme matière vivante

Les villages anciens ne vieillissent pas: ils se transforment en archives à ciel ouvert. Chaque maison, chaque arbre, chaque ride d’un visage porte une histoire. Walter Benjamin écrivait que «la mémoire n’est pas un instrument pour explorer le passé, mais son théâtre». Oui, la mémoire est une scène où rejouent sans fin les gestes simples, les voix, les rires d’autrefois. À Ez-Zahra, le murmure des vagues semble encore porter les conversations d’antan, celles des pêcheurs, des instituteurs, des enfants revenant de l’école les sandales pleines de sable.

Rien n’est plus fragile que la mémoire, mais rien n’est plus tenace non plus. Elle se glisse dans les interstices du quotidien : dans l’odeur d’un pain chaud, dans la lumière dorée d’un après-midi de juillet, dans le cliquetis d’une vieille bicyclette sur la route du bord de mer. Le photographe, le poète, le rêveur n’ont qu’à ouvrir les yeux: ils y trouveront tout un monde qui persiste à exister malgré le silence.

Bachelard disait que la maison est «notre coin du monde». Dans un village, chaque demeure, même humble, devient une boussole affective. On ne s’y oriente pas avec des adresses, mais avec des visages. L’espace y est vécu, habité, intériorisé. Rien n’est plus étranger à la froide géométrie des villes modernes que cette manière de vivre le lieu comme une extension de soi. Ici, les murs n’enferment pas : ils gardent.

II. La lenteur comme luxe moderne

Il faut apprendre à regarder un village lentement. On ne le visite pas, on l’approche. À Ez-Zahra, le matin s’étire longuement sur la mer avant de s’inviter dans les ruelles. Le café s’y prépare avec lenteur, les salutations sont entières, les discussions s’enroulent autour d’un verre d’eau fraîche. Cette lenteur n’est pas inertie : c’est une façon d’exister pleinement.

Dans nos sociétés pressées, où tout devient flux, donnée, instantané, la lenteur d’un village est une subversion. Elle est résistance. Elle est peut-être, comme l’écrit Cioran, «une victoire sur l’obsession du progrès». Le progrès n’a pas d’âme, il ne connaît que la vitesse. Le village, lui, garde encore le sens du pas humain. On y avance au rythme du cœur, pas à celui des machines.

Regarder un homme réparer sa barque, voir une femme balayer son seuil, écouter un vieil artisan aiguiser ses outils — ce sont des gestes d’éternité. Ils rappellent que le monde tient grâce à ces mouvements discrets, ces répétitions patientes. Dans un village, la lenteur est une école. Elle apprend à voir. Elle nous rend à nous-mêmes.

III. Le regard, héritage du vivant

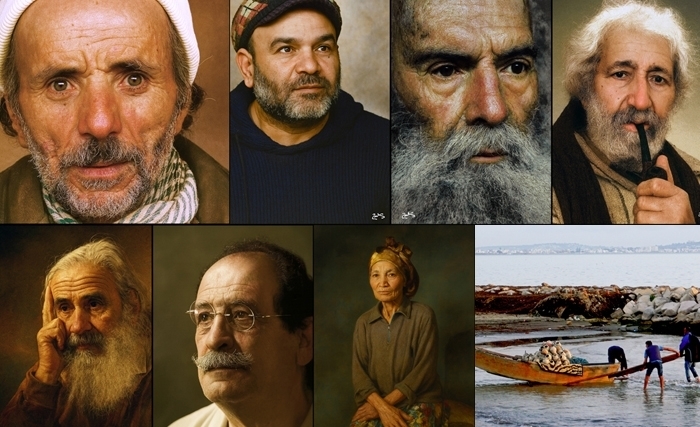

Dans la photographie, le regard est tout. Il ne ment pas, il ne joue pas, il révèle. Il est la preuve que l’instant a existé. Dans les villages, le regard a gardé cette franchise ancienne qu’on ne trouve plus dans les villes. On s’y salue d’un signe de tête, d’un sourire, d’un mot. Regarder l’autre, c’est reconnaître sa présence, son droit à exister.

Georges Perec parlait des «choses banales» comme d’une matière poétique. Le regard du photographe, du poète ou du simple passant fait de ces choses ordinaires — un banc, une bicyclette, une porte entrouverte — des témoins du temps. Ce n’est pas la beauté qui fait l’objet, mais le regard qu’on y dépose.

À Ez-Zahra, il suffit d’un rayon de lumière glissant sur les volets, d’un enfant courant sur la plage, pour que l’on sente la vie circuler encore entre les pierres. Ce regard, c’est peut-être le plus grand héritage du vivant : la faculté de percevoir le monde non comme un décor, mais comme un dialogue silencieux entre le passé et le présent.

Dans les portraits d’autrefois, ce regard se transmet de génération en génération. Il relie. C’est lui qui donne au photographe la responsabilité du témoin. Regarder, c’est aimer sans posséder.

IV. L’art comme sauvegarde du monde

Quand le monde s’effrite, l’art demeure. Camus disait que «créer, c’est vivre deux fois». Créer, c’est refuser la disparition. Les villages, eux, créent sans le savoir. Leurs façades délavées, leurs volets écaillés, leurs mosaïques d’ombres sont déjà des compositions picturales.

Mais il y a aussi ceux qui, comme des guetteurs du temps, décident de saisir ce monde avant qu’il ne s’efface: le peintre, le photographe, l’écrivain. Leur geste n’est pas nostalgique — il est filial. Ils n’enregistrent pas le passé : ils le prolongent. À chaque cliché, à chaque phrase, à chaque touche de couleur, ils redonnent souffle à ce qui semblait perdu.

À Ez-Zahra, il y eut des mains qui ont construit, peint, enseigné, chanté. Il y eut aussi des regards qui ont voulu comprendre, des voix qui ont refusé le silence. L’art, ici, n’est pas un luxe : c’est un devoir. Il protège ce que l’histoire oublie.

Walter Benjamin, encore lui, écrivait que « même les morts ne seront en sécurité si l’ennemi l’emporte ». Préserver la mémoire, c’est donc un acte de justice. Une photographie d’un cordonnier, un portrait d’un pêcheur, une vitrine ancienne restaurée : voilà des gestes d’art qui valent manifeste. Ils affirment: nous avons été là, nous avons vécu, et cela a compté.

V. Habiter le souvenir

Habiter un lieu, ce n’est pas seulement y vivre: c’est lui appartenir au point de devenir son prolongement. Le souvenir, alors, n’est plus un simple retour vers le passé; il devient un espace d’habitation. Il nous relie à ceux qui ont foulé le même sol avant nous.

Gaston Bachelard parlait des «topographies de l’intime». Dans un village, cette topographie prend chair. Le banc devant la mer, le figuier du voisin, la lumière de fin d’après-midi sur le muret d’une école — tout cela compose une géographie affective, invisible mais tenace. Même ceux qui partent y reviennent en rêve.

Le souvenir est peut-être la dernière forme d’éternité que nous possédons. Il ne nie pas le temps: il le transforme. Il rend les absents présents. Il répare ce que la fuite du monde a brisé.

Quand on revient à Ez-Zahra après des années, on retrouve les mêmes odeurs, la même lumière, le même vent du large. Pourtant, tout a changé. C’est cela, la beauté des lieux fidèles : ils se renouvellent sans se trahir. Ils accueillent les générations successives comme des vagues successives sur la même rive.

VI. Le village comme métaphore du monde

Le village est une miniature du monde. Il contient en réduction ce que les grandes villes ont perdu: le lien, la parole, la reconnaissance. Il nous enseigne que la vraie modernité n’est pas dans l’accumulation, mais dans la continuité.

Là où les mégapoles effacent, le village grave. Là où les réseaux remplacent les visages, le village garde les prénoms. Dans un monde de virtualité, il reste un lieu de présence.

Habiter Ez-Zahra, c’est peut-être, au fond, une manière de résister à la dissolution. De croire que la beauté n’a pas disparu, qu’elle s’est simplement réfugiée dans les interstices du temps.

La mer, toujours, revient caresser la rive. Les ruelles s’endormiront ce soir comme elles l’ont fait depuis un siècle. Et demain, peut-être, un autre enfant photographiera le même horizon — avec un appareil numérique, certes, mais avec le même émerveillement.

Le village ne meurt jamais : il change de forme. Il se prolonge dans la mémoire de ceux qui l’aiment encore. Et quand l’un d’eux prend la plume, l’appareil ou le pinceau, il fait du passé une promesse d’avenir.

VII. Le temps suspendu

Dans ce monde accéléré, les villages comme Ez-Zahra sont les horloges du cœur. Ils battent plus lentement, mais plus juste. Ils nous rappellent que la beauté n’a pas besoin de vitesse pour exister, qu’elle se trouve dans la durée, dans la fidélité, dans le silence.

Peut-être que le progrès, s’il veut redevenir humain, devra un jour revenir dans les villages. Là où les gestes simples continuent d’enseigner l’essentiel: saluer, partager, attendre, écouter. Là où les visages n’ont pas encore été remplacés par des écrans.

Cioran disait: «Il faut avoir un chaos en soi pour accoucher d’une étoile dansante.» Les villages, eux, ont gardé cette étoile. Elle ne brille pas dans le ciel, mais dans les yeux de ceux qui y croient encore.

Et tant qu’il restera quelqu’un pour raconter, pour photographier, pour aimer — le temps, ici, ne passera pas. Il restera suspendu.

Zouhaïr Ben Amor

Bibliographie sélective

• Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Éditions Gallimard, 2000.

• Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, PUF, 1957.

• Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Gallimard, 1973.

• Albert Camus, L’Homme révolté, Gallimard, 1951.

• Georges Perec, Les Choses, Julliard, 1965.

- Ecrire un commentaire

- Commenter