Guzine Mabrouk «Aux portes du souvenir»

Un pinceau aux couleurs de la Méditerranée qui émerge des tréfonds pour se promener ici et là dans la capitale, Tunis, au Sahel, s’arrêtant à Monastir, prenant une autre halte à Mahdia, avant de revenir visiter notre imaginaire. Guzine Mabrouk, fille du Dr Salem Eschadely (1896-1954), premier psychiatre tunisien et épouse du Dr Ridha Mabrouk, a toujours évolué dans un milieu où l’intelligence se marie à la finesse.

Un pinceau aux couleurs de la Méditerranée qui émerge des tréfonds pour se promener ici et là dans la capitale, Tunis, au Sahel, s’arrêtant à Monastir, prenant une autre halte à Mahdia, avant de revenir visiter notre imaginaire. Guzine Mabrouk, fille du Dr Salem Eschadely (1896-1954), premier psychiatre tunisien et épouse du Dr Ridha Mabrouk, a toujours évolué dans un milieu où l’intelligence se marie à la finesse.

Raffinée, elle s’exprime par ses aquarelles et gouaches que peu connaissent. Contrairement à d’autres artistes-peintres, elle ne vend pas ses œuvres, mais les offre à ceux qui lui sont chers ou paraissent séduits. La voilà accepter d’ouvrir son jardin secret. Sous le titre de «Aux portes du souvenir», elle nous gratifie d’un livre d’art, publié par MIM Edition (Maher Medhaffar) qui ne vous laisse pas indifférent.

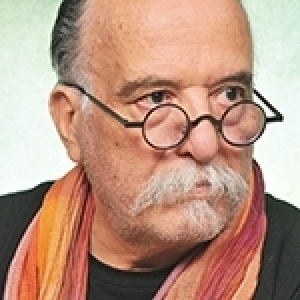

Le trait est précis, le dessin est dans la miniature, les couleurs sont celles de chez nous, parfois trempées dans les nuances de l’autre rive de la Méditerranée, un peu plus à l’Est, non loin de la Serbie, de la Bosnie ou de la Grèce. Un livre de contes en images... Préfacé par Chiraz Brahem. Sous un ciel couvert et grisâtre, on est enclin à la confidence. Assise sur une vieille chaise en bois, emmitouflée dans son manteau, peut-être un peu trop grand pour elle, son carnet de croquis posé sur les genoux, des dessins sur le vif, renvoyant aux instants d’observation, des brides de présent saisies au vol. La confidence réveille ses mondes extérieurs qui ont forgé son être et son inspiration d’artiste. Elle se perd dans le silence.

Et puis au bout d’un moment, sur un ton inquiet, elle m’avoue que ce grand déballage du passé est pénible. Elle n’a pas ressenti le besoin de peindre, depuis qu’elle s’est convertie, depuis quelque temps, à la recherche archéologique. Et voilà qu’on ouvre de nouveau une porte à la passion. Car on oublie, dans le semblant de quiétude d’une grande demeure. On se soustrait au souvenir, le temps recouvrant ses peintures d’une fine pellicule de poussière. L’invisibilité a quelque chose de plaisant, de réconfortant surtout. On est au-delà de tout jugement. Il est pourtant temps de mettre à nu sa sensibilité. Bousculons la mémoire.

J’aimerais conter ses récits, dans les moindres détails, mais une vie ne se résume pas en quelques pages, on se contente d’en effleurer quelques instants…Comme l’instant d’une fillette de sept ans qui, sur sa petite table, se plaît à reconstruire son monde à l’aide de ses crayons de couleur. Et puis, la ville de Carthage, lui offrant ses rues, ses sentiers, sa pierre, ses senteurs, et en regardant au loin, … trône la mer. La mer, elle est partout. Une toile bleue infinie qui, lors de ses fièvres enfantines ou autre vagabondage de l’esprit, laisse place à des scènes, comme celles de bateaux de guerre scindant les eaux carthaginoises, se rapprochant dangereusement des côtes.

… Ainsi se construisent les craintes d’une rêveuse. Puis, il y a l’instant du voisin. Bel homme, grand brun aux yeux clairs. Un cavalier. On le regarde discrètement, et il suffit d’une pointe de maladresse pour qu’on se retrouve la tête coincée entre les ballustres d’une terrasse, juste pour pouvoir l’admirer, assis sur sa selle argentée, parcourant à cheval de somptueux jardins.

Le cavalier qui revient encore hanter quelques scènes aujourd’hui. Le cavalier qui se pavane. Mais pourquoi l’en blâmer, il venait d’apercevoir une fée au crépuscule. La fée. Certains soirs, Guzine se souvient de sa mère, se préparant pour une soirée mondaine. Elle portait de beaux bijoux, et puis choisissait parmi ses robes. La robe blanche en dentelle, elle venait dire bonsoir, puis partait, laissant naître derrière elle le souvenir d’une mère aussi belle qu’une fée. Et la beauté s’est transmise. Les femmes insaisissables, convives de premier ordre, les femmes qui règnent sur les terrasses, et dans les embrasures de leurs fenêtres, les femmes qui vivent, ayant pour seul mot d’ordre évasion.

On s’évade.

Plus loin parmi les instants de vie, la guerre, et au courant de l’année 1939, se clôt le bref chapitre de Carthage. Un déménagement à Tunis, qui offre un nouvel horizon. L’instant du pensionnat, les bancs de l’école, les chants chrétiens, la musique, le visage d’une camarade aux yeux mauves, aperçu brièvement au détour d’un couloir, cette couleur que la peintre n’a plus jamais revue. Et puis il y a la ville encore, qui reprend vie sur sa toile. Il y a aussi ce souvenir d’une nuit blanche, lors d’une fête à Mahdia. Un mariage qui dure jusqu’aux aurores. Où Guzine revoit cette étrange danse qu’effectuent les femmes. La rencontre du jour et de la nuit. Le souvenir du tintement des bracelets et des lourds colliers de Mahdia. Elle réécrit ses festivités à sa façon. S’enchaîne le lendemain, une journée d’école.

Plus loin parmi les instants de vie, la guerre, et au courant de l’année 1939, se clôt le bref chapitre de Carthage. Un déménagement à Tunis, qui offre un nouvel horizon. L’instant du pensionnat, les bancs de l’école, les chants chrétiens, la musique, le visage d’une camarade aux yeux mauves, aperçu brièvement au détour d’un couloir, cette couleur que la peintre n’a plus jamais revue. Et puis il y a la ville encore, qui reprend vie sur sa toile. Il y a aussi ce souvenir d’une nuit blanche, lors d’une fête à Mahdia. Un mariage qui dure jusqu’aux aurores. Où Guzine revoit cette étrange danse qu’effectuent les femmes. La rencontre du jour et de la nuit. Le souvenir du tintement des bracelets et des lourds colliers de Mahdia. Elle réécrit ses festivités à sa façon. S’enchaîne le lendemain, une journée d’école.

Il y a l’ instant où l’on change. Il y a une chance qui se présente, comme remerciement pour un portrait, elle obtient un entretien avec Pierre Berjole, directeur de l’Ecole des beaux-arts de Tunis à l’époque. Elle intègre l’institut, s’en vient alors ce professeur exigeant, qui faisait voler les toiles au travers des fenêtres à la moindre contrariété. L’apprentissage sévère, le souci de perfection, de la précision dont on ne peut que se délecter aujourd’hui. Cet apprentissage fut long et compliqué, interrompu, puis repris jusqu’au diplôme.

Il y a le temps de la campagne, la nature prenant quartier dans son esprit, envahissant certaines de ses toiles. Elles sont paisibles. Et puis l’inspiration s’épuise, les fenêtres, seules lui ouvrent les perspectives campagnardes. La ville l’appelle. La ville qui ranime la flamme. S’impose à elle alors une nouvelle réalité. Une réalité où ses craintes face à l’avenir et aux dangers qui rôdent se mettent à côtoyer les instants de vie, sa magie, et un éclat de fantaisie. La création danse en boucle, les instants d’observation, les odeurs et les sons qui ont éveillé ses sens.

La chaise grince un peu.

Elle a ce sourire pétillant, elle fatigue. La confidence se fait seulement à petites doses. Il y a encore juste cet instant où elle me dit comme pour conclure. Elle me dit : « Je peins des miniatures descriptives qui ne sont pas comme celles de Jellal Ben Abdallah, qui m’a beaucoup inspirée ... Je raconte». Elle a raconté des odes à l’honneur de l’intensité de ces instants de vie, des odes à l’esprit des lieux qu’elle a traversés. À la conteuse sans mots.

Chiraz Brahem

- Ecrire un commentaire

- Commenter