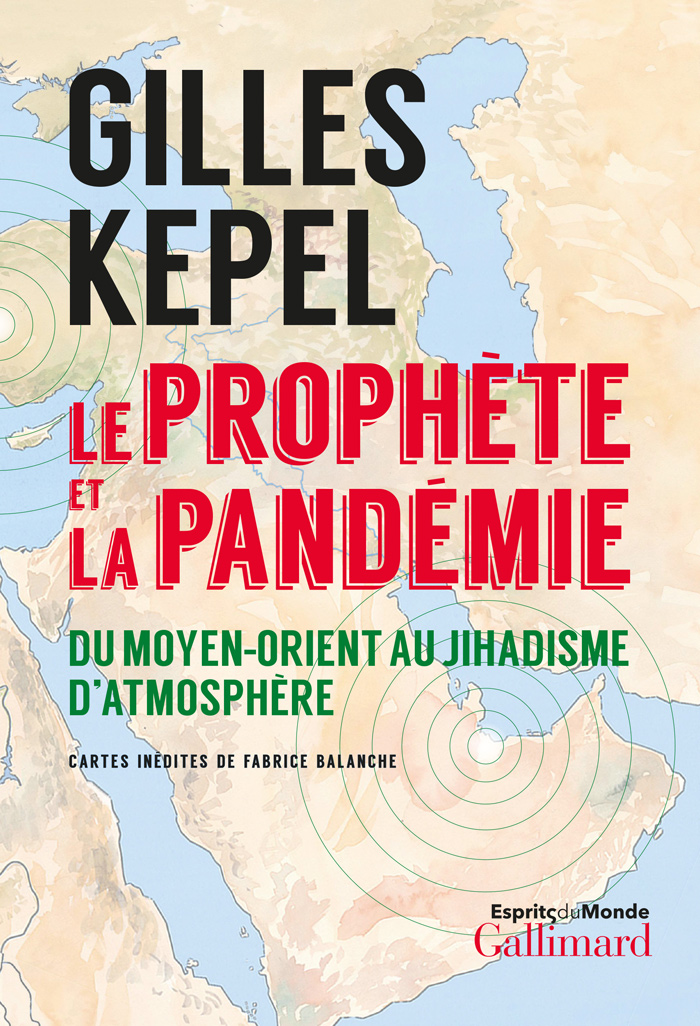

Gilles Kepel - Vingt ans après : du 11 septembre à la chute de Kaboul

Les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué un moment charnière dans l’histoire contemporaine : l’irruption de la terreur islamiste à l’échelle planétaire en a fait une ligne de faille majeure des convulsions de notre planète. La substitution d’un millenium jihadiste au troisième millénaire chrétien s’inscrit au cœur d’un Grand Récit qui assigne une nouvelle origine au temps du monde. Et à l’échelle des fractures du siècle écoulé, le 11/09 (2001) a effacé le 09/11 (1989) : l’effondrement des tours jumelles de Manhattan a remplacé celui du mur de Berlin – d’autant plus que la mort du communisme fut précipitée par le coup fatal porté à l’armée rouge chassée de Kaboul, le 15 février 1989, par le jihad afghan. Ce « Vietnam de l’URSS », qu’avait anticipé et concocté le conseiller national de sécurité de Jimmy Carter, Zbignew Brezinsky, dès l’invasion soviétique de Noël 1979, en faisant soutenir par la CIA un « jihad » financé par les pétromonarchies de la péninsule arabique, se solde de tous comptes le 15 août 2021, lorsque l’armée américaine fuit à son tour Kaboul dans une confusion dont les images évoquent celles de son retrait calamiteux de Saïgon le 30 avril 1975… en un douloureux retour de manivelle.

Cet affrontement schématisé en termes manichéens qui opposerait l’Occident sécularisé et démocratique à un Orient islamiste ne correspond pas totalement, on le voit, aux réalités plus complexes du terrain. D’autant plus que, au lendemain du 15 février 1989, la défaite de l’armée rouge était reléguée en pages intérieures des journaux qui faisaient leur Une sur la fatwa de l’ayatollah Khomeini condamnant à mort pour blasphème, le 14, l’auteur des Versets Sataniques. Le Guide Suprême de la République islamique chiite d’Iran avait en effet, en créant ce scandale planétaire, tiré le tapis sous les pieds de ses rivaux islamistes sunnites, obnubilant leur succès géopolitique contre la superpuissance soviétique, en portant le fer sur le territoire même d’un État européen dont Salman Rushdie était citoyen. Al Qaïda est née alors en réaction à cette frustration du jihad sunnite d’avoir été dépossédé de sa victoire afghane : dans le manifeste de l’organisation, Cavaliers sous la Bannière du Prophète, mis en ligne vers 1998, Ayman al Zawahiri, à l’époque bras droit de Ben Laden, déplore d’avoir perdu la « bataille médiatique » et attribue à cela l’échec des jihads d’Égypte, d’Algérie, de Bosnie durant cette décennie, car les « masses musulmanes » n’ont pas rejoint « l’avant-garde islamiste » par crainte de la puissance occidentale. Il en appelle à une offensive majeure sur ce terrain, qui damera le pion à ses rivaux chiites et fera pénétrer la violence sacrée au cœur même de l’Occident de manière plus spectaculaire encore que la fatwa, en produisant des images qui projettent un spectacle aux codes narratifs hollywoodiens au cœur de l’information télévisuelle. De fait, celles-ci feront de l’orgueilleuse Amérique un colosse aux pieds d’argile dès lors que la vidéo des avions percutant les tours du World Trade Center sera répercutée par les chaînes satellitaires du monde entier. Pourtant, Al Qaïda ne parviendra pas à en tirer profit : l’organisation, pyramidale et centralisée, succombera au moins autant à la « guerre contre la terreur » de George Bush dont les troupes déferlent sur Bagdad qu’aux coups décisifs portés par les milices chiites irakiennes et iraniennes sous la direction du général des Pasdaran Qassem Solaymani contre les jihadistes d’Al Qaïda en Mésopotamie.

Cet affrontement schématisé en termes manichéens qui opposerait l’Occident sécularisé et démocratique à un Orient islamiste ne correspond pas totalement, on le voit, aux réalités plus complexes du terrain. D’autant plus que, au lendemain du 15 février 1989, la défaite de l’armée rouge était reléguée en pages intérieures des journaux qui faisaient leur Une sur la fatwa de l’ayatollah Khomeini condamnant à mort pour blasphème, le 14, l’auteur des Versets Sataniques. Le Guide Suprême de la République islamique chiite d’Iran avait en effet, en créant ce scandale planétaire, tiré le tapis sous les pieds de ses rivaux islamistes sunnites, obnubilant leur succès géopolitique contre la superpuissance soviétique, en portant le fer sur le territoire même d’un État européen dont Salman Rushdie était citoyen. Al Qaïda est née alors en réaction à cette frustration du jihad sunnite d’avoir été dépossédé de sa victoire afghane : dans le manifeste de l’organisation, Cavaliers sous la Bannière du Prophète, mis en ligne vers 1998, Ayman al Zawahiri, à l’époque bras droit de Ben Laden, déplore d’avoir perdu la « bataille médiatique » et attribue à cela l’échec des jihads d’Égypte, d’Algérie, de Bosnie durant cette décennie, car les « masses musulmanes » n’ont pas rejoint « l’avant-garde islamiste » par crainte de la puissance occidentale. Il en appelle à une offensive majeure sur ce terrain, qui damera le pion à ses rivaux chiites et fera pénétrer la violence sacrée au cœur même de l’Occident de manière plus spectaculaire encore que la fatwa, en produisant des images qui projettent un spectacle aux codes narratifs hollywoodiens au cœur de l’information télévisuelle. De fait, celles-ci feront de l’orgueilleuse Amérique un colosse aux pieds d’argile dès lors que la vidéo des avions percutant les tours du World Trade Center sera répercutée par les chaînes satellitaires du monde entier. Pourtant, Al Qaïda ne parviendra pas à en tirer profit : l’organisation, pyramidale et centralisée, succombera au moins autant à la « guerre contre la terreur » de George Bush dont les troupes déferlent sur Bagdad qu’aux coups décisifs portés par les milices chiites irakiennes et iraniennes sous la direction du général des Pasdaran Qassem Solaymani contre les jihadistes d’Al Qaïda en Mésopotamie.

Les leçons de pareil échec de l’organisation qui avait perpétré le 11 Septembre, défaite par cette paradoxale alliance de circonstance entre Washington et Téhéran sont tirées par les concepteurs de la nouvelle phase jihadiste, qui aboutit à la création de Daesh. Celle-ci s’adapte tant au nouvel âge des médias – les réseaux sociaux se sont substitués aux télévisions par satellite – qu’à un affrontement qui délaisse l’antagonisme avec l’Amérique, trop forte et lointaine, au profit de la guerre sectaire intra-islamique des sunnites contre les « hérétiques » chiites sur le terrain levantin, et d’attentats spectaculaires sur le sol même de l’Europe proche, perpétrés non plus depuis le ciel et par des étrangers, mais par des enfants d’immigrés musulmans et des convertis récents. Le zèle terroriste de ces « ennemis intérieurs » du Vieux Continent est une conséquence directe du 11 Septembre 2001 : par-delà l’insuccès opérationnel final d’Al Qaïda, le renversement des valeurs qu’ont engendré les attentats contre les tours jumelles et le Pentagone a galvanisé une nouvelle génération islamiste convaincue de l’imminente apocalypse de l’Occident et prête à en découdre pour la hâter. Ce jour-là, les frères Merah, connus jusqu’alors comme petits trafiquants de stupéfiants hurlent « Vive Ben Laden » au pied des HLM du quartier toulousain des Izards : la dynamique des tueries de Toulouse et Montauban du printemps 2012, prélude à celles de Charlie Hebdo en janvier 2015 et de Paris en novembre suivant, est lancée. Elle fit sa jonction avec le jihad en Irak et en Syrie, conséquence imprévue des « printemps arabes » où l’Occident voyait la traduction de son modèle démocratique en terre d’islam. La violence de la guerre civile visait les « hérétiques » chiites et alaouites, et aboutira à la proclamation de « l’État islamique » en juin 2014. Ce califat voyou qui instaure une nouvelle forme de terreur jihadiste, sur place comme en Europe, ne sera annihilé qu’au bout de cinq ans par les bombardements de la coalition internationale, les milliards de dollars et d’euros investis dans la cyberscurité, et l’offensive des milices chiites, du Hezbollah au Hachd Chaabi irakien. Sa longue agonie, accompagnée en rétorsion d’attentats qui ensanglantent toute l’Europe, passe par la chute des citadelles de Mossoul et Rakka en 2017 d’abord, puis du réduit de Baghouz en mars 2019 et enfin par la liquidation du « calife » Abou Bakr al Baghdadi près de la frontière syro-turque en octobre suivant par un commando américain. Si la capacité de mobilisation de Daesh a bénéficié de l’impact initial du « moment d’enthousiasme » du 11 Septembre, son mode opérationnel diverge de celui d’Al Qaïda : ce n’est pas une « organisation » centralisée, mais un « réseau » planétaire selon les mots de l’un de ses idéologues, le Syrien d’éducation française Abou Moussa al Souri, donnant un écho islamiste, à l’âge de FaceBook et Telegram, au « rhizome révolutionnaire » que Gilles Deleuze opposait au modèle léniniste de prise du pouvoir.

C’est au terme de ces deux décennies d’histoire du jihadisme international que s’inscrit le retour des Talibans à Kaboul, moins d’un mois avant la commémoration des vingt ans du 11 septembre 2001, et tandis que s’ouvre à Paris le plus long procès du terrorisme jihadiste de l’Histoire, celui des attentats de novembre 2015. Par-delà la tentation de nombreux commentateurs de voir dans cette déconfiture américaine une sorte de retour à la case départ qui sanctionnerait l’inanité de la stratégie des États-Unis, il importe de comprendre comment cet événement s’inscrit à la fois dans les bouleversements les plus récents du contexte international comme de l’écosystème jihadiste global.

Par rapport à la première année de ce siècle, sont advenus deux changements structurels à l’échelle planétaire. Tour d’abord la consolidation de la Chine comme superpuissance rivale des États-Unis, qui contraint Washington à concentrer sur la confrontation avec Pékin des ressources raréfiées – ne serait-ce que par l’expansion manufacturière et commerciale de l’Empire du Milieu. Ensuite le « pacte d’Abraham », conclu dans la seconde moitié de 2020 sous les auspices de la Maison Blanche entre divers alliés arabes et Israël, qui a pour projet de structurer une alliance militaire régionale créant un nouveau « gendarme du Moyen-Orient » face aux adversaires de l’Occident, en compensation du désengagement américain.

Quant au jihadisme, il a muté après l’effondrement de Daesh : c’est désormais un phénomène ductile, où des entrepreneurs de colère, omniprésents sur la toile, désignent des cibles à abattre, qu’exécutent des individus préalablement endoctrinés à la fois on line – en distanciel – et par la fréquentation de mosquées ou associations radicales – en présenciel. Mais ne sont pas transmis d’ordres à fonction opérationnelle, contrairement à l’usage des organisations précédentes. Ce « jihadisme d’atmosphère », complexe à contrôler par les services de sécurité, et qui a ensanglanté la France à l’automne à l’occasion du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher de Vincennes, a besoin d’être alimenté par des hauts fait glorieux qui galvanisent l’enthousiasme des adeptes et les motivent pour passer à l’acte : les images de pick-up pleins de barbus en kalachnikovs sur lesquels flotte la bannière blanche La ilah ila Allah [il n’y a de Dieu qu’Allah] vont en ce sens – faisant écho à la capture de Mossoul à l’été 2014 par Daesh, dont la bannière ne différait que par sa couleur noire.

La reprise de Kaboul par les Talibans en août 2021 s’inscrit, au terme de deux décennies qui ont vu croître puis péricliter successivement Al Qaïda et Daesh, dans ce nouveau contexte. L’idéologie des « étudiants en religion » de la nouvelle génération est identique à celle de leurs pères, mais l’environnement a changé. La bienveillance de Pékin, qui a reçu en grande pompe leur délégation, a pour contrepartie qu’ils n’hébergent pas de terroristes internationaux, contrairement à l’hospitalité prodiguée autrefois à Ben Laden par le mollah Omar (ni ne soutiennent les Ouighours réprimés en Chine). Mais l’effet d’enthousiasme de la chute de Kaboul a conforté, par-delà les jihadistes d’atmosphère qui s’en sont réjouis sur la toile, le Grand Récit de l’islamisme politique sunnite, de Hamas à Gaza jusqu’au Hayat Tahrir al Sham à Idlib, en passant par le chef de l’organisation française dissoute Baraka City, réfugié politique en Turquie. Et au Moyen-Orient, Téhéran ne crie pas pour autant victoire : les massacres de chiites par les Taliban de l’ancienne génération ont laissé des traces profondes, et les millions d’immigrés afghans en Iran peuvent constituer un nouveau souci de sécurité, autour d’une frontière de près de 1000 km, qui, paradoxalement, affaiblirait la main de M. Raïssi dans les négociations en cours à Vienne avec la communauté internationale sur l’énergie nucléaire.

À la Maison-Blanche, on relativise la tempête médiatique chez les éditorialistes de politique étrangère, les yeux fixés sur les élections de mi-mandat de l’automne 2022 : l’électorat est las des « guerres interminables » et ruineuses dans les – stan, comme on surnomme par aphérèse les États de cette région. Et en Arabie Saoudite, une voix aussi écoutée que celle du prince Turki Al Fayçal, ancien patron du renseignement, estime que les aruspices prédisant le déclin de l’Amérique après le départ chaotique de Kaboul sont dans l’erreur : la créativité et l’inventivité des États-Unis en font toujours le partenaire de prédilection du royaume.

Gilles Kepel

- Ecrire un commentaire

- Commenter