Mohamed-El Aziz Ben Achour: Les relations entre Tunis et la Sublime Porte au temps des réformes

.jpg) En 1574, une fois Tunis et son port de La Goulette reconquis au détriment des Espagnols, Sinan Pacha, commandant en chef des troupes ottomanes, fit solennellement du défunt émirat hafside une province (iyâla/Iyalet) gouvernée par un pacha nommé par le Sultan. Toutefois et conformément à une tradition tunisienne séculaire, cette administration directe évolua rapidement vers une autonomie interne progressivement mise en œuvre par les titulaires de la dignité de Dey au détriment du pacha-gouverneur. A l’initiative d’autres chefs militaro-politiques – les beys -, elle prit même la forme d’un exercice dynastique du pouvoir par les Mouradites au XVIIe siècle et, à partir de 1705, de manière plus nette et pour deux siècles et demi, par les Husseïnites.

En 1574, une fois Tunis et son port de La Goulette reconquis au détriment des Espagnols, Sinan Pacha, commandant en chef des troupes ottomanes, fit solennellement du défunt émirat hafside une province (iyâla/Iyalet) gouvernée par un pacha nommé par le Sultan. Toutefois et conformément à une tradition tunisienne séculaire, cette administration directe évolua rapidement vers une autonomie interne progressivement mise en œuvre par les titulaires de la dignité de Dey au détriment du pacha-gouverneur. A l’initiative d’autres chefs militaro-politiques – les beys -, elle prit même la forme d’un exercice dynastique du pouvoir par les Mouradites au XVIIe siècle et, à partir de 1705, de manière plus nette et pour deux siècles et demi, par les Husseïnites.

Toutefois, l’allégeance sans ambiguïté au sultan demeurait. Aux yeux des princes de Tunis et de leurs sujets, le maître de l’Empire ottoman était «le Commandeur des croyants (Amîr al Mu’minîn), le Lieutenant du Prophète (khalifat Rassul Allah) et l’Ombre de Dieu sur la Terre (Dhul Allah fî al Ardh)» selon les termes mêmes employés dans les lettres destinées par les beys de Tunis à la chancellerie impériale.

.jpg) Aussi la légitimité du Trône husseïnite et de son possesseur n’était-elle complète qu’une fois obtenu le firman (décret sultanien) d’investiture et l’octroi du titre de pacha. Les prières adressées à Dieu pour la bénédiction du calife à l’issue du prône hebdomadaire du vendredi, la frappe de la monnaie en son nom et les cadeaux que des délégations officielles amenaient à Istanbul étaient autant d’expressions de la vénération due au Commandeur des croyants. Autre signe d’allégeance : en temps de guerre et à l’appel du Gouvernement impérial, les armées tunisiennes se joignaient aux troupes ottomanes comme ce fut le cas lors de la bataille navale de Navarin en 1827 et, plus massivement, durant la guerre de Crimée (1854-1856).

Aussi la légitimité du Trône husseïnite et de son possesseur n’était-elle complète qu’une fois obtenu le firman (décret sultanien) d’investiture et l’octroi du titre de pacha. Les prières adressées à Dieu pour la bénédiction du calife à l’issue du prône hebdomadaire du vendredi, la frappe de la monnaie en son nom et les cadeaux que des délégations officielles amenaient à Istanbul étaient autant d’expressions de la vénération due au Commandeur des croyants. Autre signe d’allégeance : en temps de guerre et à l’appel du Gouvernement impérial, les armées tunisiennes se joignaient aux troupes ottomanes comme ce fut le cas lors de la bataille navale de Navarin en 1827 et, plus massivement, durant la guerre de Crimée (1854-1856).

Toutefois, au plan interne, le Bey de Tunis jouissait des pleins pouvoirs dans l’administration du pays et l’exercice de prérogatives régaliennes dans les relations avec les Etats, en particulier la signature de traités de paix et de commerce avec les puissances occidentales. Les liens parfois tendus avec les régences voisines d’Alger et de Tripoli pouvaient aller jusqu’au conflit armé. Ce fut le cas au temps des Mouradites (XVIIe) et de certains de leurs successeurs husseïnites. Sous le règne du grand bey Hammouda Pacha (1782-1814), la tutelle imposée dans des circonstances marquées par des querelles de succession par le Dey d’Alger (sans doute discrètement encouragé par la Sublime Porte) prit fin grâce à une victoire militaire. Plus grave encore fut aux yeux du Sultan et de ses ministres l’intervention, en 1794, d’un corps expéditionnaire tunisien en Tripolitaine qui rétablit sur le trône la dynastie Karamanli et chassa Ali Borghol, le représentant du gouvernement ottoman qui avait été chargé de replacer Tripoli sous l’administration directe de Constantinople. Une fois l’opération réussie, on s’inquiéta au Bardo de la réaction du gouvernement sultanien et, après diverses consultations, le bey décida d’envoyer le plus habile de ses collaborateurs, Youssouf Saheb Ettabaa, faire humblement amende honorable aux pieds du Padichah. Celui-ci ne tint pas rigueur à son énergique vassal de Tunis et confirma même par un firman le maintien de la dynastie Karamanli.

.jpg)

Les relations demeurèrent ainsi entre un Bey attaché à son autonomie et un gouvernement ottoman plutôt «bon prince» jusqu’en 1830. Cette année-là fut en effet marquée par la prise d’Alger. Cet événement majeur eut pour conséquence quasi immédiate une profonde perturbation des relations entre Tunis et Istanbul. La France, déjà très influente au Bardo par le truchement de ses consuls et chargés d’affaires, exerçait désormais une pression constante sur les princes tunisiens. La politique des beys était désormais commandée par le souci de sauver leur Etat autant d’une reprise en main directe par l’Empire que d’une puissante intervention militaire de la France devenue voisine immédiate de la régence de Tunis. Dès avant le débarquement des troupes du roi Charles X sur les côtes algériennes, le gouvernement du Sultan, bien informé par son ambassadeur en France de la résolution de Paris d’en découdre, tenta de dénouer la crise qui se déroulait à Alger à la suite de l’incident survenu en avril 1827 entre Husseïn Dey et le très affairiste consul Pierre Deval à cause d’une affaire d’une créance réclamée par le dey et non honorée. C’est ainsi qu’en avril-mai 1830, arriva en rade de Tunis un pacha mandaté par le Sultan pour obtenir du bey l’autorisation de se rendre à Alger par voie de terre (les bâtiments de la marine royale ayant bloqué l’accès au littoral algérien) avec ses troupes pour déposer le dey et retirer ainsi à la France tout prétexte d’intervention. Le Bey, craignant un bombardement par la flotte française présente dans les eaux tunisiennes, refusa net non seulement d’autoriser le passage par son pays mais empêcha même l’envoyé ottoman de mettre pied à terre. Plus tard, en novembre 1830, alors que l’Algérie est occupée mais non entièrement soumise, les liens entre la Turquie et la régence de Tunis furent mis en danger à l’occasion d’un plan proposé par le gouverneur général à Alger, Bertrand Clauzel. Se trouvant en difficulté pour assurer l’ordre dans l’ancienne province ottomane, il chercha à associer l’Etat beylical à la «pacification» de l’Algérie. Clauzel proposa donc au bey Husseïn (1824-1835) de prendre en charge les provinces de Constantine et d’Oran mais le projet fit long feu.

D’une manière plus générale, le souci en quelque sorte endémique des beys était celui de la contribution financière annuelle imposée par Istanbul dès les origines. Les beys husseïnites se pliaient de mauvaise grâce à cette expression des liens de vassalité d’autant plus qu’elle risquait d’obérer les caisses du Bardo. Il faut reconnaître cependant que la Sublime Porte faisait toujours preuve de mansuétude à l’égard de la régence, réclamant seulement une preuve matérielle d’allégeance. Toutefois, au cours du XIXe siècle, en Turquie comme en Tunisie, de nouvelles dépenses aggravaient progressivement le déficit des finances de l’une et de l’autre. En mai 1838, une délégation ottomane conduite par le vice-amiral Othman « riyala bey » arrive à Tunis, porteur d’un message sultanien réclamant du bey le versement régulier d’une contribution financière. Ahmed Pacha Bey (1837-1855) se déroba arguant que la création d’une armée régulière à l’européenne, dans le sillage de la réforme militaire du sultan Mahmoud II (1808-1839), avait augmenté de manière considérable les dépenses de l’Etat que les faibles ressources du pays ne pouvaient guère compenser. Quelque temps plus tard, la chancellerie beylicale jugea prudent d’envoyer une mission auprès du Sultan et de son gouvernement. En juin, on confia judicieusement l’affaire non pas - comme c’était l’usage - à un dignitaire politique ou militaire du sérail mais à un ouléma doublé d’un saint vénéré par la population, le cheikh Sidi Ibrahim Riahi. Sa réputation d’homme pieux, savant et intègre apportait en quelque sorte une caution morale aux arguments du bey relatifs à la médiocrité des ressources de la petite Tunisie et l’entretien de la nouvelle armée. Dans la lettre du prince tunisien au calife, parfaitement rédigée par l’éloquent secrétaire Ahmed Ben Dhiaf, une ultime justification - assez insolite s’agissant d’une contribution exigée par le Commandeur des croyants - fut avancée. Le Bey assurait à son maître le sultan que les bédouins de la régence – qui constituaient, rappelait-il, la grande majorité de la population - considéreraient un prélèvement destiné à la Turquie sur leurs biens comme une jizya, l’impôt auquel selon le droit musulman n’étaient assujettis que les sujets d’autres confessions. Tunis laissait entendre ainsi qu’une telle contribution pourrait susciter une révolte… Le cheikh Riahi, dans son audience chez le sultan et ses entretiens avec les plus hauts personnages politiques et religieux, mit en œuvre toute son éloquence et son érudition et obtint un succès relatif, la Sublime Porte ayant reporté sine die ses réclamations. Signe de l’attachement de l’iyalet de Tunis à son autonomie, les missives confiées au cheikh Sidi Ibrahim étaient pour la première fois rédigées non en langue osmanlie mais en arabe ; Ahmed Pacha de Tunis n’appliquant son sceau que sur des documents qu’il pouvait lire. Il confirmait par là même le caractère tunisien de sa dynastie et de son Etat.

.jpg) Un autre épisode allait non pas affecter profondément les relations de suzerain à vassal entre le Sultan et le Bey mais plutôt faire prendre conscience que l’évolution du monde portait dramatiquement atteinte à la souveraineté de l’Empire et sa capacité à résister à l’expansionnisme européen appuyé sur une économie en pleine vigueur. Cet épisode est connu dans l’histoire sous le nom de l’ère des Tanzimat-s (al Tandhîmât al khayriyya), série de mesures édictées entre 1839 et 1876 par lesquelles l’Empire ottoman chercha à se revigorer. Cet épisode provoqua une tension dans les rapports entre Le Bardo et la Sublime Porte. En mars 1840, quelques mois après la promulgation par le sultan Abdulmajid du khatti sharif de Gülhane, un émissaire impérial arriva à Tunis porteur d’un firman ordonnant de procéder à des réformes politiques. Le très autocrate Ahmed Pacha Bey de Tunis (1837-1855) se contenta, rapporte l’historien Ben Dhiaf, de faire lire solennellement le décret impérial. Mais dans un tête-à-tête avec le dignitaire turc, il loua bien entendu l’option réformatrice mais s’excusa de ne pouvoir mettre en application les réformes contenues dans les termes du Khatti Sharif car «cela requiert un temps qui ne saurait être immédiat en raison de la diversité des êtres et des territoires.»

Un autre épisode allait non pas affecter profondément les relations de suzerain à vassal entre le Sultan et le Bey mais plutôt faire prendre conscience que l’évolution du monde portait dramatiquement atteinte à la souveraineté de l’Empire et sa capacité à résister à l’expansionnisme européen appuyé sur une économie en pleine vigueur. Cet épisode est connu dans l’histoire sous le nom de l’ère des Tanzimat-s (al Tandhîmât al khayriyya), série de mesures édictées entre 1839 et 1876 par lesquelles l’Empire ottoman chercha à se revigorer. Cet épisode provoqua une tension dans les rapports entre Le Bardo et la Sublime Porte. En mars 1840, quelques mois après la promulgation par le sultan Abdulmajid du khatti sharif de Gülhane, un émissaire impérial arriva à Tunis porteur d’un firman ordonnant de procéder à des réformes politiques. Le très autocrate Ahmed Pacha Bey de Tunis (1837-1855) se contenta, rapporte l’historien Ben Dhiaf, de faire lire solennellement le décret impérial. Mais dans un tête-à-tête avec le dignitaire turc, il loua bien entendu l’option réformatrice mais s’excusa de ne pouvoir mettre en application les réformes contenues dans les termes du Khatti Sharif car «cela requiert un temps qui ne saurait être immédiat en raison de la diversité des êtres et des territoires.»

Plus tard, les ingérences de plus en plus directes, de plus en plus menaçantes dans les affaires ottomanes de la France, solidement implantée en Algérie, et de la Grande-Bretagne lorgnant l’Egypte, allaient pervertir la politique de large autonomie de la dynastie husseïnite. Elle allait fatalement se retourner contre les beys, ses tenants, et dès lors fragiliser définitivement la régence. Dès la prise d’Alger, la France, soucieuse de maintenir durablement Tunis dans sa mouvance au détriment de la Turquie, ne cessa dès lors d’encourager avec succès les beys de Tunis dans leur tradition d’indépendance.

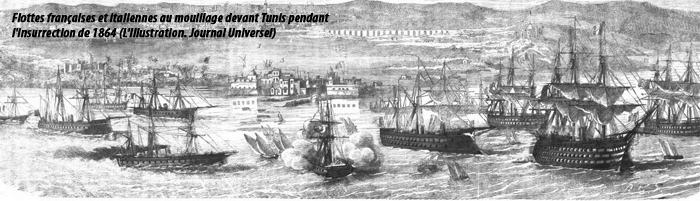

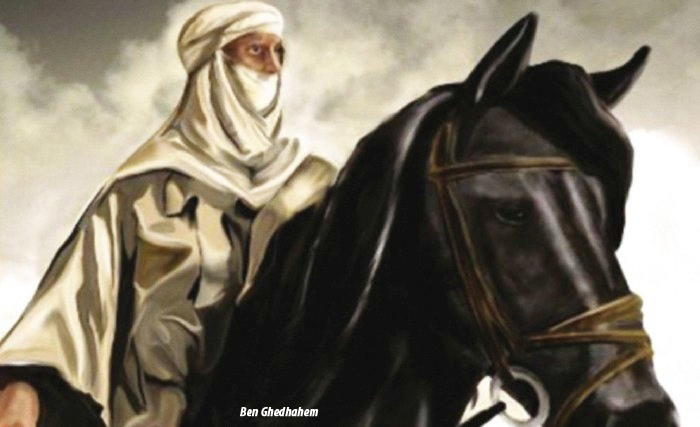

En 1846, Ahmed Pacha Bey fut reçu par le roi Louis-Philippe avec les honneurs dus à un chef d’Etat souverain au grand dam de l’ambassadeur ottoman. Plus gravement, alors même que Constantinople échouait dans ses efforts d’imposer aux beys les réformes politiques ou d’obtenir d’eux une vassalité effective, les chancelleries de Paris et de Londres, malgré leurs divergences, réussirent à imposer à Mhammad Pacha (1855-1859) et Sadok Pacha (1859-1882) - princes pourtant fort conservateurs et despotiques - des réformes institutionnelles : la charte dite du Pacte fondamental en 1857 et la Constitution de 1861. Les cérémonies de promulgation furent organisées en présence des consuls, bien sûr, mais aussi de l’amiral français commandant l’escadre ancrée en rade de La Goulette. Ces réformes ambitieuses et les instances auxquelles elles donnèrent naissance furent suivies en 1864 d’un formidable soulèvement des populations connu sous le nom de révolte de Ben Ghedhahem. La cause principale en était une fiscalité doublée du jour au lendemain à cause de la détresse budgétaire d’un Etat beylical dispendieux et surendetté auprès de créanciers européens.

.jpg)

En sous-main des manœuvres fomentées par les milieux politiques et administratifs tunisiens, mais aussi les manipulations de certains chefs insurgés par le consul français De Beauval, aboutirent à une répression sanglante et à la suspension de toutes les réformes. Istanbul, qui suivait de près les graves événements de la régence, envoya en mai 1864 deux frégates et une corvette dans les eaux tunisiennes où se trouvaient déjà, prêtes à intervenir, les escadres française et italienne et quelques navires anglais. L’envoyé du gouvernement ottoman, Haïdar Effendi, était chargé de surveiller l’évolution des événements insurrectionnels avec ordre de ne rien faire sans s’entendre au préalable avec les commandants européens.

Face au péril que représentait le soulèvement, la Cour du Bardo, mettant alors bon gré mal gré en avant les liens de vassalité, dépêcha auprès du Sultan un émissaire en la personne du futur vizir Khérédine. Signe d’un nouvel ordre en Méditerranée, un bateau français chercha tout bonnement –quoique sans succès - à bloquer l’aviso qui emmenait le dignitaire tunisien pour l’empêcher de se rendre dans la capitale ottomane ! La mission à Istanbul n’ayant pas eu les résultats escomptés, Sadok Pacha Bey, inquiet de l’ampleur prise par l’Europe dans les affaires tunisiennes et du risque que les circonstances faisaient peser sur la pérennité de sa famille, chargea de nouveau Khérédine d’une mission à Constantinople en 1871. Malgré les efforts déployés par l’ambassadeur de France pour empêcher le gouvernement sultanien de renouveler les liens traditionnels entre la Turquie et l’Iyalet de Tunis, un firman fut scellé par le Sultan le 23 octobre.

.jpg)

Lu solennellement au palais du Bardo le 18 novembre, le firman confirmait le bey dans ses attributions de «vizir –wâlî» (gouverneur général) avec le grade de mouchir (maréchal) de la province de Tunis dans ses limites territoriales ancestrales, la légitimité de la dynastie husseïnite et son caractère héréditaire. Le bey gardait bien sûr ses prérogatives traditionnelles au plan interne et dans les relations étrangères autres que celles relevant des droits de souveraineté du sultan-calife. Les sujets tunisiens étaient enfin exemptés de la contribution financière à titre de sujétion. Ce document-événement a pu rassurer le bey mais n’allait guère influer sur une situation géopolitique qui assurait à la France, en particulier, une hégémonie qui conduirait finalement à l’occupation du pays en 1881.

En cette période troublée du dernier quart du XIXe siècle marqué par la fameuse «politique de la canonnière», annonciatrice d’un impérialisme européen de plus en plus direct et offensif, il n’est pas jusqu’à l’élévation par le Sultan de Khérédine à la dignité de Grand vizir ottoman, en décembre 1878, qui ne refléta non pas un renforcement des liens entre Tunis et la Sublime Porte mais la redoutable efficacité des ingérences européennes.

En effet, la France et la Grande-Bretagne, hostiles au vice-roi d’Egypte Ismaïl qui résistait de manière opiniâtre aux exigences féroces des hommes d’affaires européens et de leurs consuls au Caire, firent pression sur la Sublime Porte et finirent par convaincre le Sultan de déposer Ismaïl et de le remplacer par son fils Taoufik, jugé plus docile. Le général Khérédine (ancien Premier ministre du Bey de 1873 à 1877), bien connu de l’élite gouvernementale ottomane et qui jouissait surtout auprès des diplomates français d’une réputation de francophile et de moderniste, fut proposé au Sultan. Il fut nommé Grand vizir (Sadr a’dham) le 4 décembre 1878 avec pour mission prioritaire la déposition du prince Ismaïl. Ce qui fut fait en juin 1879. Un mois plus tard, le sultan, conscient depuis toujours que cette décision servait avant tout les intérêts des grandes puissances et non ceux de la Turquie et de l’Egypte, destituait Khérédine qui se retira définitivement des affaires en son palais de Constantinople où il mourut en janvier 1890.

Que retenir de tout cela sinon que la volonté ottomane de renouveau et les velléités tunisiennes de réformes vinrent trop tard et coïncidèrent malheureusement avec l’extraordinaire puissance des Etats européens ? Ceux-ci, décidés à partir à la conquête du monde, eurent la formidable opportunité de s’appuyer sur une économie en plein essor industriel, des sciences et techniques prodigieusement efficaces et des armées à la puissance de feu redoutable sur mer et sur terre. L’occasion historique que l’Empire ottoman et les Etats situés dans sa mouvance ont ratée nous a mis en péril et ses conséquences continuent jusqu’à nos jours à entraver et notre souveraineté et notre émancipation.

Si le présent article est consacré à l’aspect purement politique, celui des relations entre l’Etat beylical husseïnite et l’Empire ottoman, il convient néanmoins de terminer par quelques mots sur l’importance durable (et bien au-delà des limites chronologiques du présent article) de la Turquie dans les rapports humains, culturels et économiques des sujets du bey avec le siège de l’empire. A Constantinople vivait une communauté tunisienne très active composée de marchands dont certains firent souche en Turquie, d’enseignants, dont certains étaient hostiles au protectorat français tels les cheikhs Ismaïl Sfayhi, Salah Chérif, Mekki Ben Azzouz, des hommes politiques: Khérédine, bien sûr, arrivé d’Istanbul à Tunis à l’âge de 17 ans comme jeune mamelouk, revenu en 1878 comme grand vizir et mort là-bas, ses fils devenus dignitaires ottomans dont Tahar Khérédine, gouverneur ottoman de Jérusalem puis revenu en Tunisie où il devint, en 1921, le premier titulaire du ministère de la Justice, le dignitaire beylical El Arbi Zarrouk, opposé à l’intervention française, ou encore Ali Bach Hamba, journaliste et figure éminente du mouvement réformiste «Jeune Tunisien» mort à Constantinople en 1918, et tant d’autres. Signalons enfin l’existence en Anatolie du village de Tunuslar fondé – semble-t-il - en 1856 par des soldats tunisiens du contingent ayant pris part à la guerre de Crimée. Tout cela témoigne de l’ancienneté et de la solidité des liens historiques qui rattachent notre pays et son peuple à la Turquie et au souvenir d’une grandeur musulmane passée.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter