Mohamed-El Aziz Ben Achour: Les muftis dans l’histoire tunisienne moderne et contemporaine

Le 25 octobre 2022, le cheikh Othman Battikh, mufti de la République et digne héritier de la longue tradition savante et modérée de la mosquée-université de la Zitouna, nous quittait. En hommage à la mémoire de cet excellent imam et jurisconsulte large d’esprit, il nous a semblé utile, en cette circonstance, d’inviter nos lecteurs à une pérégrination à travers l’histoire de cette institution.

A l’époque médiévale et à l’aube de la période moderne, sous le long règne de la dynastie hafside (XIIIe-XVIe siècle), le système judiciaire se rattachait à l’ancienne tradition de l’Etat musulman, c’est-à-dire la justice retenue que l’émir se réservait le droit d’exercer directement en son prétoire tout en la déléguant de manière permanente à la magistrature du cadi. Cette institution, constituée de plusieurs magistrats répartis régionalement ou par spécialité (cadi des partages successoraux, cadi al faridha auprès du Bayt al mel, cadi des contrats de mariage, ou encore cadi chargé de la détermination du croissant lunaire) était placée sous l’autorité d’un cadi en chef ou qâdhî-el-Jamâa, lequel relevait directement de l’émir. A l’époque, les grands enseignants et imams de la Grande mosquée Zitouna de Tunis, tels qu’Ibn Arafa (mort en 1400) et El-Borzouli (mort en 1439) étaient consultés sur des points de droit et de jurisprudence par le prince, le cadi et les fidèles. A la fin du Moyen Âge, ce rôle de jurisconsulte semble avoir évolué vers une dignité officielle, sans toutefois réduire la position centrale du qâdhî-el-jamâa. Tous ces magistrats appartenaient à l’école sunnite malékite (exception faite de quelques discrets oulémas vivant au sein des réduits ibadites du sud ifriqiyen, de l’île de Djerba et du Mzab).

.jpg)

A la suite de la débâcle du vieux royaume hafside, Tunis, un des théâtres de l’âpre affrontement hispano-turc en Méditerranée, fut conquise en 1574 par les troupes de Sinan et devint dès lors une province ottomane gouvernée par un pacha. L’organisation judiciaire, si élaborée sous les Hafsides, ne manqua pas de subir les bouleversements qui affectèrent l’ensemble des institutions. Le rite hanafite étant le rite du Sultan, le malékisme ifriqiyen, naguère sans rival, dut non seulement s’accommoder de cette présence, ce qui ne posait pas en soi un problème, les deux écoles étant sœurs, mais eut à subir un déclassement institutionnel. Un efendi, cadi ottoman désigné par Istanbul, devient le supérieur du cadi malékite réduit au rang de suppléant (nâib). Ce juge désigné par Istanbul était assisté, outre par le na’ib, par des muftis malékites connaissant aussi le hanafisme et auxquels fut adjoint en 1637 un jurisconsulte hanafite.

.jpg)

L’histoire de la renaissance de la fonction de mufti est, comme c’était souvent le cas, nimbée de légende. Voici ce que nous en dit l’islamologue Jacques Berque : dans les années 1590, un ouléma appartenant à une illustre lignée kairouanaise, le cheikh Qâcim Adhoum, convoqué par le dey Qâra Osman, apostrophe le potentat avec une éloquence telle qu’il le convainc et ressort de l’audience avec le titre officiel de mufti! Quelle que soit la part du légendaire, phénomène classique dans les innombrables récits relatifs aux dialogues entre les princes et les oulémas, cet épisode nous apprend que la dignité de mufti ne réapparaît qu’à l’extrême fin du XVIe siècle et que le titulaire émettait ses avis et consultations aussi bien selon l’école juridique malékite que hanafite, la spécialisation ne venant que plus tard.

L’histoire de la renaissance de la fonction de mufti est, comme c’était souvent le cas, nimbée de légende. Voici ce que nous en dit l’islamologue Jacques Berque : dans les années 1590, un ouléma appartenant à une illustre lignée kairouanaise, le cheikh Qâcim Adhoum, convoqué par le dey Qâra Osman, apostrophe le potentat avec une éloquence telle qu’il le convainc et ressort de l’audience avec le titre officiel de mufti! Quelle que soit la part du légendaire, phénomène classique dans les innombrables récits relatifs aux dialogues entre les princes et les oulémas, cet épisode nous apprend que la dignité de mufti ne réapparaît qu’à l’extrême fin du XVIe siècle et que le titulaire émettait ses avis et consultations aussi bien selon l’école juridique malékite que hanafite, la spécialisation ne venant que plus tard.

Toutefois, la véritable restauration d’un système judiciaire complexe date de l’avènement des beys husseïnites. Ali Pacha (1735/40-1756) demande et obtient du sultan que l’efendi ne soit plus nommé par Istanbul mais par le prince de Tunis. A la même époque, le cadi malékite retrouve son statut de juge à part entière nommé par le bey. Toutefois, la prééminence du rite hanafite, adopté par la nouvelle dynastie, se perpétue. L’appel, rapidement généralisé, à des oulémas du pays aux fonctions de mufti correspondait à la volonté des beys de contrôler pleinement le système judiciaire qui devenait de la sorte une composante fondamentale du processus politique de restauration d’un pouvoir centralisateur, soucieux d’autonomie vis-à-vis de la Sublime porte et d’appui sur les élites locales. Plus tard, Ali Bey B. Hussein (1759-1782) mit de l’ordre dans la magistrature en instituant une Dar El Charî’a, abritant le tribunal des deux cadis ainsi que les conseils regroupant juges et muftis sous l’autorité du bâsh-mufti, ainsi qu’on désignait désormais le Premier mufti de rite hanafite. (L’historien Mhammad Belkhodja précise toutefois que cette appellation ne devint officielle que sous Hammouda Pacha Bey qui régna de 1782 à1814.)

Cette structuration du corps s’était accompagnée tout au long de la période husseïnite (1705-1957), au plan social, par la constitution de dynasties familiales dont les membres se partageaient les fonctions de cadis, muftis et bâsh-muftis. L’exemple le plus célèbre est celui de la famille Bayram qui compta pas moins de sept bâsh-muftis et cheikhs-el-islam, ou encore les Darghouth et les Belkhodja et, chez les malékites, la famille Ennaïfar. Plus qu’à Tunis, l’accaparement des dignités religieuses par quelques familles anciennes était la règle à Kairouan, à Sousse ou à Sfax.

.jpg)

Au sein de la magistrature malékite également, une hiérarchisation s’était établie. Les cheikhs Qâcim Al Mahjoub (mort en 1778) et Ahmed Chérif Thaalbi El Brânsi (mort en 1782) sont qualifiés par l’historien Ben Dhiaf de chefs des muftis (raïs el muftîn). Officiellement, le chef de la magistrature malékite avait le titre de Kabîr ahl el choura (que l’on pourrait traduire par Doyen des gens de consultation) dont le premier titulaire fut le cheikh Mohamed B. Qâcim Mahjoub. Dans l’usage courant, on qualifiait cependant le Kabîr ahl el choura de bâsh-mufti, comme son homologue hanafite.

Ce dernier gardait toutefois la prééminence, cependant que par une espèce d’équilibre subtil, le cadi malékite de Tunis (supérieur hiérarchique de tous les cadis du pays), supplantait l’efendi, cadi hanafite. Cette organisation fut confirmée lors de création par Mhammad Pacha Bey du Majliss Charaï (ou Conseil de la charia), installé dans l’ancien siège (Dîwân ou «Divan») du commandement de la milice des janissaires, d’où le nom de Diwan que l’on allait désormais employer couramment à Tunis pour qualifier le Majliss.

.jpg)

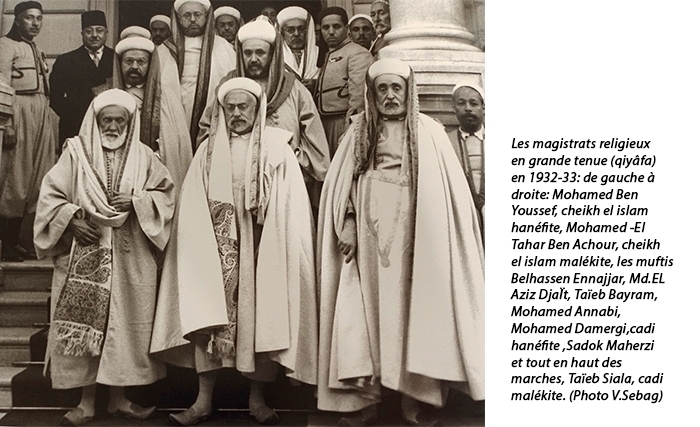

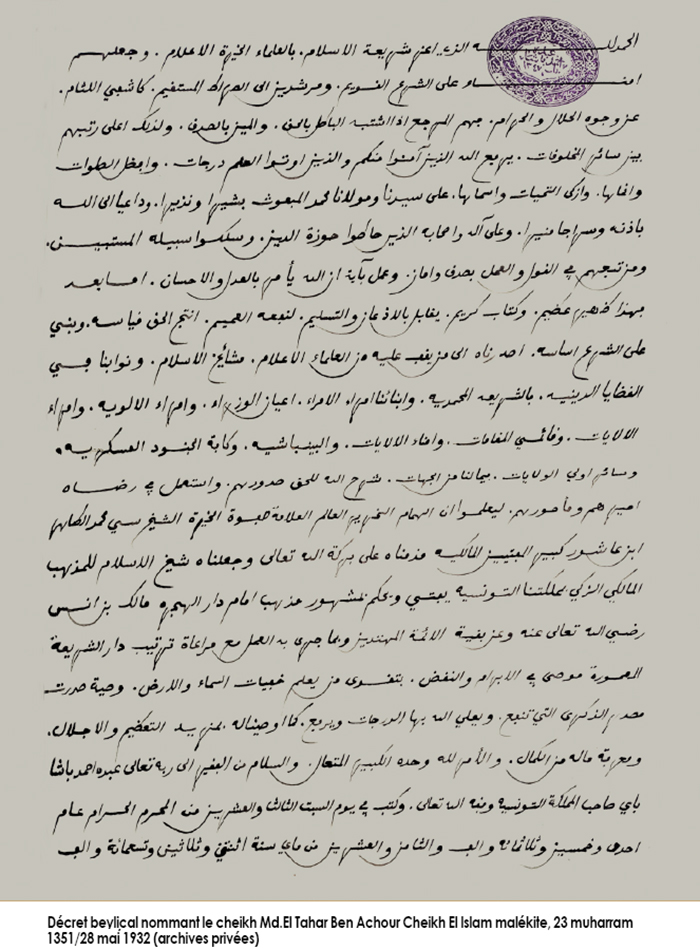

Sous le règne d’Ahmed Pacha (1837-1855), le bâsh-mufti hanafite Mohamed Bayram IV, fut appelé Cheikh-el- Islam, comme le premier dignitaire religieux de l’Empire. Mais, par respect et prudence, ce titre ne reçut une confirmation que bien plus tard, en 1895, lorsque ce titre fut employé dans le décret beylical de nomination du cheikh Ahmed Kraiem. En 1932, les malékites eurent leur Cheikh- el-Islam en la personne du cheikh Mohamed-El Tahar Ben Achour. En 1956, les profondes réformes judiciaires décidées par Habib Bourguiba aboutirent, entre autres, à la suppression des tribunaux religieux et, donc, du «Dîwân». Il n’y eut plus qu’un mufti unique en la personne de l’ex-cheikh el Islam malékite, Mohamed-El Aziz Djaït ayant le titre de Mufti el Diyâr el Tunisiyya.

Voyons à présent quelles étaient les attributions des muftis. Il va de soi que leur vocation première était, en réponse aux consultations des fidèles, des juges et de l’État, d’émettre des avis doctrinaux, des recommandations, des fatwas ou encore des risâla-s (épîtres). Avant la création du ministère de la justice en avril 1921, les cheikhs- el Islam veillaient à la bonne marche des tribunaux religieux sous la haute autorité du Premier ministre. A partir de 1842, date de l’étatisation de l’enseignement zitounien, la mosquée-université fut dirigée par un collège (El-Nidhâra el-’ilmiyya) composé du cheikh el-islam, du bâsh-mufti et des deux cadis de Tunis; et cela jusqu’en 1932, lors de la création de la fonction de cheikh-directeur de la Grande mosquée, confiée au cheikh Ben Achour.

Dans leurs rapports avec le pouvoir politique, les muftis cautionnaient généralement l’exercice despotique du pouvoir, malgré certaines admonestations de rigueur, dûment rapportées par les chroniqueurs. Mohamed B.Hussein Bayram rédigea ainsi, à la demande de Hammouda Pacha, une épître (risâla) sur le concept juridique de siyâsa char’iya, concept qui légitimait aux yeux de la charia le recours du prince à des moyens exorbitants au nom de la lutte contre le brigandage et autres atteintes à l’ordre public. Sous le règne du même Hammouda, la propagande wahhabite prit, comme dans tout l’Empire ottoman, des proportions inquiétantes. Aussi le prince de Tunis incita-t-il le bâsh-mufti malékite Ismail El-Tamimi à rédiger une réfutation de cette doctrine rigoriste, hostile au sunnisme modéré professé par nos oulémas. Le mufti Omar Mahjoub fit de même dans une réponse particulièrement bien argumentée. Toutefois, s’il est vrai que la légitimité du pouvoir beylical était généralement assurée par les muftis, dès lors que celui-ci protégeait la charia et garantissait son hégémonie, l’alignement n’était pas systématique.

Tout au long du XIXe siècle, les bouleversements et les traumatismes consécutifs à l’expansion européenne et la nécessité de l’État de procéder à des réformes au nom de l’inévitable modernité, les dépenses excessives qu’elles engendrèrent ne manquèrent pas de troubler les esprits de l’élite lettrée peu habituée, à adapter son raisonnement au changement du monde. Le despotisme, exacerbé par les besoins financiers croissants et la corruption endémique, écrasait les sujets et choquait la piété des oulémas. Durant tout le règne d’Ahmed Bey, l’illustre bâsh-mufti et imam de la Grande mosquée, Ibrahim El-Riahi, dénonçait en chaire et directement au pacha bey, réformateur compulsif et tyran oriental classique, les abus des agents du pouvoir. En 1846, le fils du cadi de Ras Djébel, ayant refusé de se soumettre à la corvée imposée par le gouverneur de la place forte de Porto Farina, fut mis aux fers. Son malheureux père courut se mettre sous la protection d’un consulat européen de Tunis. La chancellerie beylicale adressa au cheikh El-Riahi une lettre dans laquelle elle demandait la condamnation de cet acte par la charia. Mal lui en prit car l’auguste personnage entra dans une sainte colère, refusant non seulement de condamner l’acte de l’infortuné cadi mais, saisissant cette occasion, il tança vigoureusement le pacha et son gouvernement pour avoir cherché à le compromettre dans leurs agissements inadmissibles.

Plus tard, au cours du XIXe siècle, le réflexe de repli face à la menace que représentait la nouveauté dans les rapports entre le pouvoir et les puissances étrangères, ainsi que l’émancipation relative des non musulmans, eut pour conséquence de renforcer l’intransigeance des plus conservateurs d’entre les dignitaires du Conseil charaïque. En 1857, une banale altercation dans les ruelles de Tunis entre un cocher juif et un charretier musulman dégénéra et l’israélite proféra un juron que la foule jugea blasphématoire. On porta le dhimmi au tribunal du cadi. Il consulta les muftis qui conclurent que le «blasphémateur” méritait le châtiment suprême. Le très conformiste et impulsif Mhammad Pacha refusa la grâce. Cette condamnation suscita un tollé dans les capitales européennes. Les consuls, brandissant la menace d’un bombardement de La Goulette, imposèrent alors au bey une série de mesures immédiates au bénéfice des juifs et des chrétiens. Ils exercèrent sur le pacha une pression continue jusqu’à la mise en place d’une commission destinée à définir les termes d’une charte émancipatrice.

Cette commission compta parmi ses membres les plus hautes autorités religieuses. Mais au bout de quelques jours, les deux bâsh-muftis et deux muftis se retirèrent au motif que ce travail était incompatible avec leur statut et que l’on n’avait qu’à les consulter sur tel ou tel point juridique en cas de besoin. En réponse aux questions posées par la chancellerie du Bardo, leurs fatwas reprenaient à l’unisson une série de principes indépassables que les réformes devaient respecter scrupuleusement.

Lorsque cette charte, connue sous le nom de ‘Ahd el Amân (Pacte fondamental), fut promulguée en septembre 1857, des conseils chargés de la mettre en œuvre furent créés et les magistrats religieux nommés en leur sein. Certains muftis exprimèrent ouvertement leur opposition aux réformes, tandis que leurs collègues ne tardèrent pas à donner leur démission. Sous le Protectorat, le respect scrupuleux de l’enseignement zitounien et des affaires juridico-religieuses par les autorités françaises rassurait enseignants, muftis et cadis.

Mais en 1933, le Majliss charai sut éviter une fatwa qui aurait malencontreusement apporté de l’eau au moulin des autorités coloniales favorables à la naturalisation des Tunisiens musulmans.

A l’Indépendance, la suppression des tribunaux religieux le 3 août 1956, puis, le 13 du même mois, la proclamation du Code du statut personnel suscitèrent les réserves du cheikh-el islam Mohamed- El Aziz Djait. Dans un article de presse, il précisa“ qu’il n’avait jamais affirmé que les dispositions expressément édictées par le Coran et la tradition du Prophète étaient susceptibles d’évolution ou de modifications; «J’ai, au contraire, affirmé, ajoutait- il, la nécessité de les préserver. J’ai même signalé mon désaccord sur plusieurs points du Code promulgué dans deux lettres adressées au ministre de la justice [Ahmed Mestiri] le 11 août et le 20 août 1956.» (Maurice Borrmans, Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours, Paris-La Haye, 1977).

D’autres muftis et membres du Majlis Charai exprimèrent ouvertement leur opposition au Code du statut personnel, tandis que le cheikh Djait et son homologue hanafite, le cheikh Mohamed Abbas, demandèrent leur mise à la retraite. Cinq muftis donnèrent leur démission et le 11 septembre, une fatwa dénonçant les clauses du Code était rendue par les cheikhs Mohamed Abbas, cheikh-el-islam hanafite, Béchir Ennaïfar, Brahim Ennaïfar, Mohamed-El Hédi Belcadhi, Ali Ben Mrad, Ahmed Ben Milad, Abdelwahhab El Krarti, Abdelaziz Ben Jaafar, Ahmed el-Mahdi Ennaïfar, Mohamed Mestiri, Ali Belkhodja, Taieb Siala et Hattab Bouchnak (in M. Borrmans). Ils eurent à subir des interrogatoires policiers et autres avanies. En février 1960, l’équilibre fragile entre le pouvoir bourguibien et le milieu zitounien qui, depuis la nomination du cheikh Djaït en qualité d’unique Mufti de Tunisie et du cheikh Mohamed Tahar Ben Achour en qualité de recteur d’une Université de la Zitouna réformée, se maintenait tant bien que mal, fut soudain rompu.

A la veille du Ramadan 1379 H, le président Bourguiba affirma, dans un discours au Palmarium, le 6, que le “djihad contre le sous- développement” exigeait que les musulmans sursoient à l’observation du jeûne. Le 13 février, dans une déclaration radiodiffusée, le mufti prit le contrepied du chef de l’Etat, affirmant qu’une bonne hygiène de vie —traditionnellement négligée— durant le mois saint suffirait à supporter la fatigue et que les programmes de développement ne sauraient être assimilés à un djihad. Sollicité, le recteur Ben Achour, connu pour ses positions réformistes, n’en appuya pas moins la position du Cheikh Djait. Une violente campagne de presse fut alors menée contre ces deux dignitaires qui furent mis à la retraite. Seul l’ex-mufti de Sfax, le cheikh Mohamed El Méhiri, donna sa caution au pouvoir dans une fatwa parue le 20 février dans El Amal, le journal du parti néo- destourien; mais il n’avait pas le prestige des deux dignitaires, et Bourguiba le savait très bien. Progressivement, le Combattant suprême infléchit sa position doctrinale non sans maintenir, pendant quelques années, diverses mesures politiques et administratives, notamment la fixation par le calcul astronomique du début et de la fin du ramadan, l’ouverture des cafés et restaurants durant la journée et le maintien des mêmes horaires qu’en temps ordinaire. En 1962, il choisit l’apaisement en nommant Fadhel Ben Achour, fils du Cheikh Tahar et gendre du Cheikh El-Aziz Djait, en qualité de mufti de la République. Les choses furent alors marquées par une certaine sérénité, et la relation connut même une embellie au temps du Président Ben Ali.

En 2011, la fonction de mufti, comme tant d’autres institutions de l’Etat, fut la cible des milieux islamistes, d’autant plus que le cheikh Othman Battikh, titulaire de cette dignité depuis 2008, réprouvait l’idéologie islamiste en général et le radicalisme politico-religieux en particulier. Attaqué par l’aile dure du mouvement Ennahdha mais aussi par les partisans de la laïcité, il put compter sur des oulémas modérés, et eut constamment l’appui et la bénédiction de son prédécesseur, l’éminent mufti cheikh Kameleddine Djaït. Peu avant sa mort survenue en décembre 2012, ce dernier, inquiet face aux conséquences néfastes de l’idéologie radicale sur l’opinion, rédigea un manifeste de l’islam érudit et tolérant auquel il donna le titre de «Mîthâq “oulamâ Tûnis” (Charte des oulémas de Tunisie). Il y soulignait les caractères distinctifs des traditions académiques de la Grande mosquée Zitouna fidèles à un sunnisme fédérateur et tolérant, ouvert au dialogue, celui-là même dont nos sociétés, menacées par une intransigeance rétrograde, ont tant besoin aujourd’hui. L’ombre de l’obscurantisme étant toujours présente, il est indispensable de maintenir l’institution du mufti, à condition que l’État veille à ce qu’elle soit toujours l’incarnation d’une culture religieuse tolérante adossée à une érudition ouverte sur le monde d’aujourd’hui.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter

excellent article sur nos savants et "oulémas " religieux en tunisie ;fils et disciples de notre grande mosquée: ZITOUNA; la tunisie a 1 grande histoire à ce propos ; merci magasine LEADERS merci pour ce riche article et document historique et bonne continuation ; faouzi fliss directeur à la santé publique.