Elyes Jouini: Le concept de raïs houkouma dans l’histoire de la Tunisie

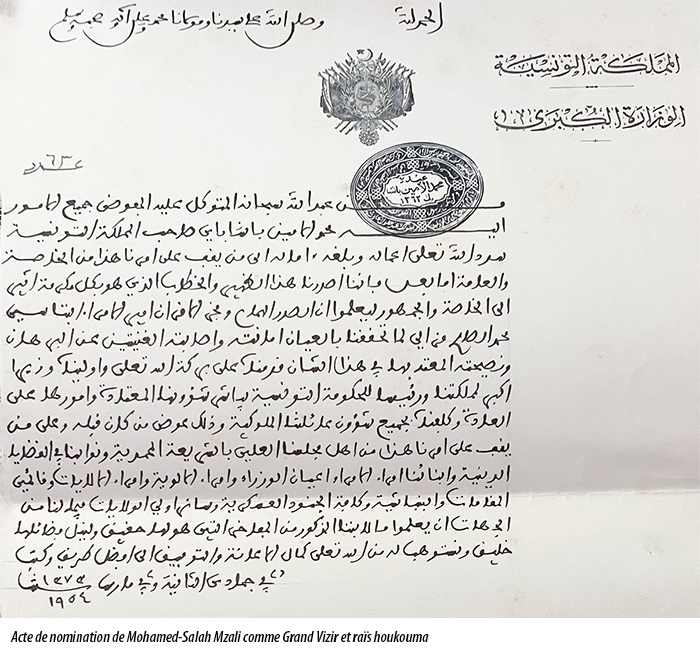

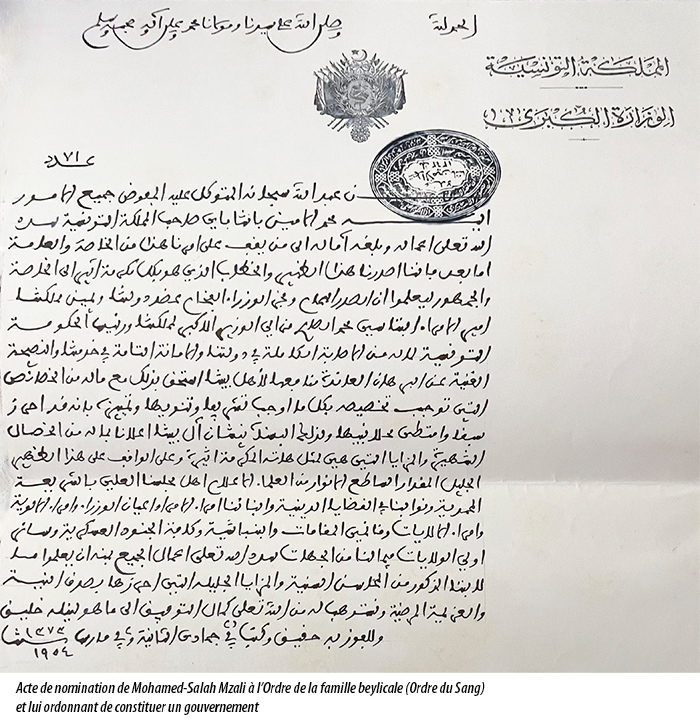

C’est au cours des recherches que j’ai conduites sur Mohamed-Salah Mzali – recherches qui devraient aboutir à la sortie prochaine d’un ouvrage sur la trajectoire passionnante et riche d’enseignements de cet intellectuel et homme d’État – que j’ai constaté que c’est très probablement en mars 1954, au moment où il est nommé Grand Vizir par Lamine bey, qu’il est fait mention, pour la première fois en Tunisie, du titre de raïs houkouma. Le décret beylical le nomme, en effet, Grand Vizir et raïs houkouma, titre que l’on traduit alors par Président du Conseil. Ce titre sera porté par trois Grands Vizirs successifs, les deux autres étant Tahar Ben Ammar et Habib Bourguiba. Il réémergera en 2014 presque 60 ans jour pour jour après sa première introduction.

C’est au cours des recherches que j’ai conduites sur Mohamed-Salah Mzali – recherches qui devraient aboutir à la sortie prochaine d’un ouvrage sur la trajectoire passionnante et riche d’enseignements de cet intellectuel et homme d’État – que j’ai constaté que c’est très probablement en mars 1954, au moment où il est nommé Grand Vizir par Lamine bey, qu’il est fait mention, pour la première fois en Tunisie, du titre de raïs houkouma. Le décret beylical le nomme, en effet, Grand Vizir et raïs houkouma, titre que l’on traduit alors par Président du Conseil. Ce titre sera porté par trois Grands Vizirs successifs, les deux autres étant Tahar Ben Ammar et Habib Bourguiba. Il réémergera en 2014 presque 60 ans jour pour jour après sa première introduction.

Mais revenons tout d’abord en arrière et examinons les différents rôles exercés par les premiers ministres tunisiens depuis le 18e siècle.

L’État husseïnite

Avant le protectorat, l’État husseïnite est un État d’organisation despotique où tant le pouvoir que l’incarnation de l’État sont concentrés entre les mains d’une seule personne, le bey. Il agit initialement au nom de la Sublime Porte puis s’émancipe, progressivement, de cette tutelle. Au départ, en tant que province ottomane, la Tunisie n’a pas de ministres mais seulement des conseillers et des dignitaires dont s’entoure le bey et à qui il attribue des responsabilités. Parmi les responsabilités principales figurent celles de trésorier (khaznadar) et de garde des sceaux (sahhab ettabaa). C’est en 1759 qu’Ali II va, le premier, déroger à cette règle en désignant un Ouzir Kebir (principal ministre) en la personne de Rejeb Khaznadar, un mamelouk dont la fonction fait ici office de nom de famille.

Mais ce principal ministre et ses successeurs n’agissent qu’en tant que représentants et porte-parole du bey. Leur pouvoir ne vaut que par la délégation informelle qui leur est faite par ce dernier et par l’influence qu’ils peuvent avoir sur lui. C’est leur proximité affichée avec le bey qui leur vaut aura et respect.

Ainsi le Docteur Louis Franck, ancien médecin du bey, écrit-il au début du 19e siècle, que «Le Bey n’a qu’un seul ministre, qu’on nomme communément Zou-l-Khâtem, ou Sahab al-tabaa, c’est-à-dire garde du sceau […]. Au reste, ce ministre a très peu de pouvoir, et on doit plutôt le considérer comme un conseiller privé, attaché aux intérêts du Bey, que comme chef réel d’une vaste administration.»(1)

Le ministre principal deviendra Grand Vizir (Ouazir el akbar) sous Ahmed 1er (1837-1855) en la personne de Mustapha Khaznadar qui servira trois beys successifs. Mais là encore, le Grand Vizir demeure le premier conseiller et le porte-parole du bey et non pas le détenteur d’un pouvoir personnel.

La puissance de certains de ces Grands Vizirs parmi lesquels Mustapha Khaznadar, Kheireddine Pacha, Mohammed Khaznadar, Mustapha Ben Ismaïl, ne tient qu’à la latitude qui leur est laissée par les beys régnants et par le faible intérêt que certains souverains pouvaient avoir pour les affaires de l’État. Ce pouvoir ne s’exerce ainsi que dans l’espace laissé vacant par le souverain et s’arrête souvent avec la disgrâce qui, jusqu’à Chakir Saheb Ettabaa en 1837, peut conduire jusqu’à l’élimination physique(2). Au décès de ce dernier, c’est Mustapha Saheb Ettabaa(3) qui est nommé principal ministre même si c’est Mustapha Khaznadar qui devient très vite le personnage prépondérant de la cour.

La puissance de certains de ces Grands Vizirs parmi lesquels Mustapha Khaznadar, Kheireddine Pacha, Mohammed Khaznadar, Mustapha Ben Ismaïl, ne tient qu’à la latitude qui leur est laissée par les beys régnants et par le faible intérêt que certains souverains pouvaient avoir pour les affaires de l’État. Ce pouvoir ne s’exerce ainsi que dans l’espace laissé vacant par le souverain et s’arrête souvent avec la disgrâce qui, jusqu’à Chakir Saheb Ettabaa en 1837, peut conduire jusqu’à l’élimination physique(2). Au décès de ce dernier, c’est Mustapha Saheb Ettabaa(3) qui est nommé principal ministre même si c’est Mustapha Khaznadar qui devient très vite le personnage prépondérant de la cour.

Au 19e siècle, l’espace vacant laissé par le souverain est particulièrement grand, ce qui fait écrire à Charles Saumagne(4) que tout «est reporté à l’action et à la volonté d’un homme. Dans le dernier état, qui est celui dans lequel la France a trouvé le Beylik, cet homme avait cessé d’être le bey: c’était le Grand Vizir».

Tout au long de cette période, outre le Premier ministre, plusieurs ministres (ministre de la Marine, ministre de la Plume, etc.) participent du cercle rapproché du souverain mais ils ne constituent pas, pour autant, un gouvernement au sens moderne du terme. Et le semblant d’administration mis à la disposition de chacun d’entre eux pour satisfaire aux besoins de la charge qui leur est attribuée n’est absolument pas sous la dépendance centralisée du Ministre Principal ou du Grand Vizir. Il n’y a donc ni houkouma ni raïs houkouma.

Tout au long de cette période, outre le Premier ministre, plusieurs ministres (ministre de la Marine, ministre de la Plume, etc.) participent du cercle rapproché du souverain mais ils ne constituent pas, pour autant, un gouvernement au sens moderne du terme. Et le semblant d’administration mis à la disposition de chacun d’entre eux pour satisfaire aux besoins de la charge qui leur est attribuée n’est absolument pas sous la dépendance centralisée du Ministre Principal ou du Grand Vizir. Il n’y a donc ni houkouma ni raïs houkouma.

1881-1954: prépondérance française

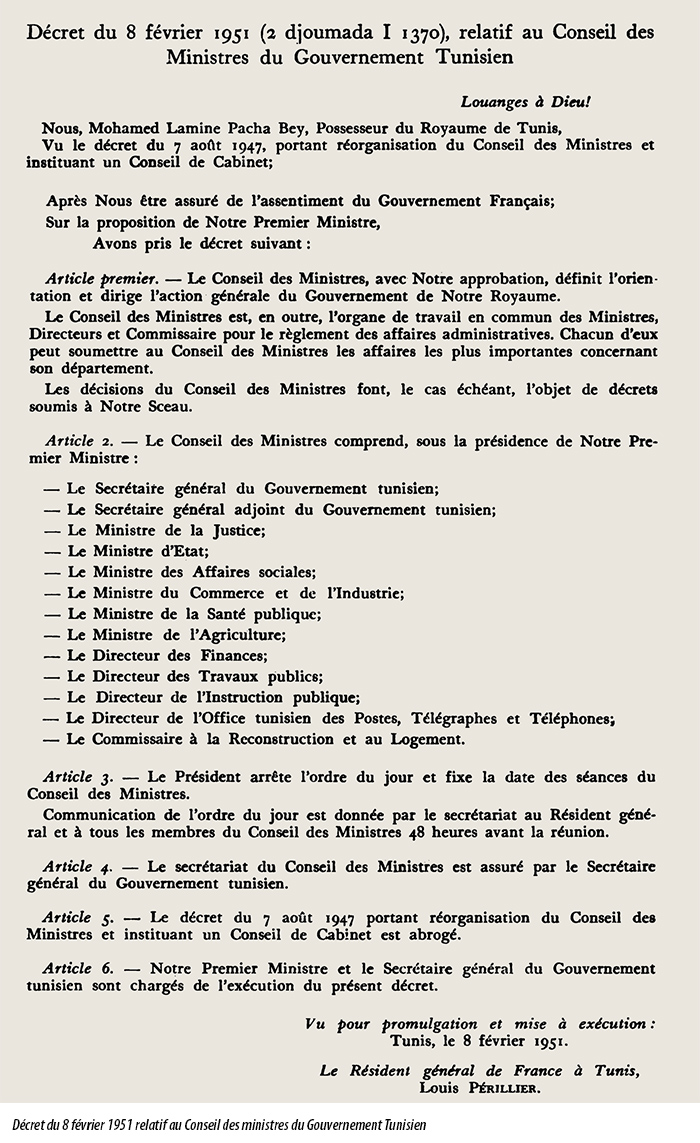

C’est avec le Protectorat qu’est mis formellement en place un Conseil des ministres, Conseil des ministres structurellement déséquilibré et construit pour asseoir la domination française avec deux Tunisiens face à six Français : «du côté tunisien, le Premier ministre et le ministre de la Plume ; du côté français, le Résident général, le Général commandant des troupes d'occupation, le Secrétaire général, le directeur des Finances, le directeur des Travaux publics et le directeur de l'Enseignement.»(5)

Il se réunissait «au Dar El Bey, dans le cabinet du Premier ministre. Mais celui-ci n'était premier que de nom. La présidence était dévolue au Résident général, à son défaut au délégué à la Résidence, et en leur absence simultanée au directeur des Finances. Il ne jouissait même pas des apparences d'une préséance protocolaire. Dans son propre bureau, il siégeait à la table du Conseil (…) en dernière position du côté occupé par le Président.»(6)

Les membres français du Conseil des ministres n’ont pas le titre de ministre pour ne pas créer de confusion avec les ministres de la République française. En revanche, en Tunisie, ils en ont le rang et les prérogatives. Le Résident général est en outre réputé être le ministre des Affaires étrangères du bey et le Général commandant des troupes est son ministre de la Défense ou de la Guerre.

Les membres français du Conseil des ministres n’ont pas le titre de ministre pour ne pas créer de confusion avec les ministres de la République française. En revanche, en Tunisie, ils en ont le rang et les prérogatives. Le Résident général est en outre réputé être le ministre des Affaires étrangères du bey et le Général commandant des troupes est son ministre de la Défense ou de la Guerre.

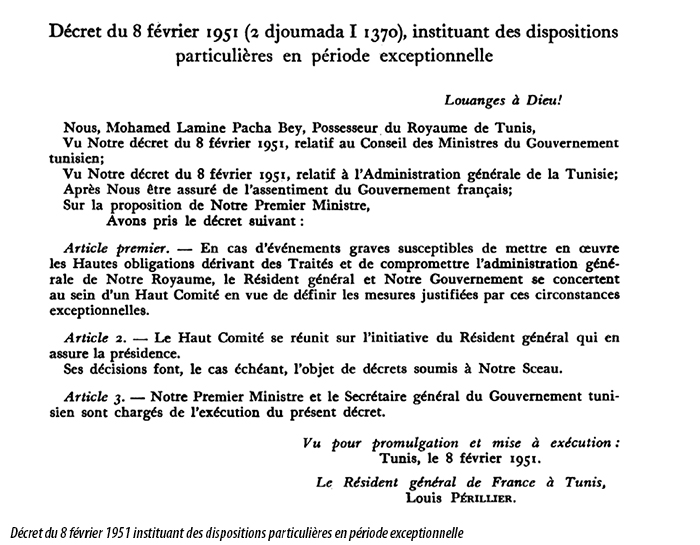

Le décret du 8 février 1951 stipule, pour la première fois, que le Conseil des ministres est sous la présidence du Premier ministre (voir le décret en annexe). Et le Résident général n’en fait plus partie. Cependant, un décret du même jour institue un Haut-comité qui réunit le Résident général et le Gouvernement et qui se réunit sur l'initiative du Résident général qui en assure la présidence. De fait, le Haut-comité est le réel Conseil des ministres et ce qui s’appelle désormais Conseil des ministres ressemble fortement à ce qui s’appelait jusque-là Conseil de cabinet (institué par le décret du 7 août 1947), qui était présidé par le Premier ministre et qui est supprimé par l’article 5 du nouveau décret.

Conseil des ministres, Conseil de cabinet, le terme importe peu car comme le fait remarquer Charles Saumagne en 1952, en dehors du Résident général, «ministres tunisiens et directeurs français sont également des ‘secrétaires d’État’. Leur réunion ne peut jamais constituer qu’un ‘Conseil privé’, qui assiste le souverain dans l’exercice de son pouvoir personnel.» Et de conclure que le Conseil des ministres n’est qu’une assemblée de hauts techniciens et que le gouvernement tunisien se réduit à la personne du bey qui incarne tous les pouvoirs.

Ainsi M’hamed Chenik, Grand Vizir depuis le 17 août 1950(7), devient-il le premier Tunisien président du Conseil des ministres, mais il n’est pas réellement Chef de gouvernement et cette fonction n’apparaît pas dans son décret de nomination puisqu’il est antérieur à cette réforme.

Ainsi M’hamed Chenik, Grand Vizir depuis le 17 août 1950(7), devient-il le premier Tunisien président du Conseil des ministres, mais il n’est pas réellement Chef de gouvernement et cette fonction n’apparaît pas dans son décret de nomination puisqu’il est antérieur à cette réforme.

Cette lecture des pouvoirs du Grand vizir sera également à la base des réformes de 1952 qui ont accompagné l’installation du second gouvernement Baccouche (1952-1954)(8).

1954-1957: trois Présidents du Conseil en trois ans

La situation change du tout au tout en 1954, lorsqu’apparaît, pour la première fois, le terme raïs houkouma dans l’acte de nomination de Mohamed-Salah Mzali, en plus de Grand Vizir.

Le Premier ministre-président du Conseil devient alors délégataire de la quasi-plénitude des pouvoirs beylicaux, affranchi du contrôle du Secrétaire général du gouvernement. Ses pouvoirs accrus font de lui «le chef incontesté de l’admi¬nistration du pays», selon le Docteur Elie Cohen-Hadria(9). Saumagne ajoute que «son pouvoir ne trouve son contrepoids en aucun autre pouvoir constitutionnel qui lui serait extérieur.»

Pour la première fois, la Tunisie a réellement un Chef de gouvernement, un raïs houkouma. C’est sous ce même arrangement institutionnel (on ne peut pas à proprement parler le qualifier de Constitution) que Tahar Ben Ammar puis Habib Bourguiba seront Grand Vizir de Lamine Bey.

1957-2014 : un régime fortement présidentiel

A l’avènement de la République, en 1957, Bourguiba établit un pouvoir présidentiel, il n’y a plus de ministres mais des secrétaires d’État et le Président de la République est Chef de l’État et du gouvernement. L’article 38 de la Constitution de 1959 stipule que le Président de la République exerce le pouvoir exécutif et l’article 43 que «le Président de la République arrête la politique générale du gouvernement, veille à son application et informe l'Assemblée nationale de son évolution. Il choisit les membres de son gouvernement qui sont responsables devant lui.»

Cette organisation des pouvoirs ressemble alors fortement à celle décrite par Saumagne en 1952.

En 1969, Bourguiba est réélu mais son état de santé est fortement dégradé. Il émet même le vœu que la nouvelle Assemblée législative enregistre sa prestation de serment au palais de Carthage(10). Sa convalescence durera jusqu’en décembre.

Le poste de Premier ministre est alors rétabli avec Bahi Ladgham qui assumait, jusque-là, les fonctions de Secrétaire d’État à la Présidence. Dans l’esprit de Bourguiba, il s’agit de garantir le fonctionnement de l'État en cas de vacance, de se créer une doublure.

Le poste de Premier ministre est alors rétabli avec Bahi Ladgham qui assumait, jusque-là, les fonctions de Secrétaire d’État à la Présidence. Dans l’esprit de Bourguiba, il s’agit de garantir le fonctionnement de l'État en cas de vacance, de se créer une doublure.

Le nouvel article 37 de la Constitution stipule que «le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté par un gouvernement dirigé par un Premier ministre». Le Premier ministre dirige donc le gouvernement en tant que premier collaborateur du Président de la République mais il ne le préside pas. Il ne préside pas, non plus, le Conseil des ministres qui est présidé par le Président de la République.

Les dernières années de Bourguiba verront les marges de manœuvre du Premier ministre s’agrandir fortement de facto, le Chef de l’État intervient alors principalement en limogeant son Premier ministre, lorsque le pouvoir est trop fortement contesté. Pour certains d’entre ces derniers, le limogeage avait une certaine similarité avec l’élimination physique d’antan.

A partir de 1987, on revient à la lettre de la réforme constitutionnelle de 1969: un Premier ministre, premier collaborateur du Président qui ne préside ni le gouvernement ni le Conseil.

2014-2021: le retour du raïs houkouma

C’est ce format qui sera maintenu jusqu’à la Constitution de 2014. L’entrée en vigueur de cette dernière remet en jeu, presque soixante ans (à trois semaines près)(11) après sa première introduction, le raïs houkouma dans le cadre d’un régime désormais hybride mais avec une forte dose de parlementarisme.

La traduction qui en est faite est «Président du gouvernement». «Président» pour marquer qu’il est plus qu’un «chef de gouvernement», titre qui était attribué aux Premiers ministres de la période précédente. Mais il n’est pas «Président du Conseil» car malgré l’importance de ses prérogatives liées à la dimension parlementaire du régime, le Chef du gouvernement ne préside pas systématiquement le Conseil des ministres. Cette prérogative est partagée avec le Président de la République qui l’exerce à chaque fois qu’il est présent, partage asymétrique donc et en défaveur du raïs houkouma.

Cette formule hybride dans laquelle la Tunisie s’est retrouvée avec trois Présidents (République, Assemblée, Gouvernement) a très vite montré ses limites et le 25 juillet 2021 y a opportunément mis fin.

Conclusion

La Constitution de 2022 rétablit le Chef du gouvernement comme collaborateur du Président de la République et son article 87 stipule que «la fonction exécutive est exercée par le Président de la République assisté d’un gouvernement présidé par un Chef du gouvernement (raïs houkouma).» Mais le raïs houkouma ne dirige donc plus l’exécutif.

La fonction de raïs houkouma comme chef de l’exécutif n’aura donc existé qu’au cours des périodes 1954-1957 et 2014-2021. Au cours de la première de ces deux périodes, le raïs houkouma est, de plus, président du Conseil. En revanche, il n’est pas encore responsable devant le peuple incarné par une Assemblée. En effet, c’est alors par les armes et dans le maquis que naît, en parallèle, une forme d’expression populaire.

Cet arrangement institutionnel de 1954-1957 a permis une forte concentration des pouvoirs entre des mains tunisiennes à même de faire levier sur les percées du Mouvement national dans le cadre du «combat engagé entre le peuple et la France»(12), conduisant – in fine – à l’accession à l’Indépendance et à l’avènement de la République.

C’est sans doute ce qui fait écrire à Saumagne, dans La Presse de Tunisie (13/06/1954), qu’il n’est «pas outré ni paradoxal de retenir que la date du 4 mars 1954 est celle qui marque la fin du Protectorat politique que la France avait accoutumé, depuis 75 ans, d’exercer sur les instances internes de la Régence».

Elyes Jouini

(1) M’hamed Oualdi, Esclaves et maîtres, Les Mamelouks des Beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880, Editions de la Sorbonne, 2011.

(2) Les principaux ministres Youssef Sahab Ettabaa (1800-1815), Mohamed Arbi Zarrouk Khaznadar (1815-1822) et Chakir Saheb Ettabaa(1829-1837) seront assassinés, Hussein Khodja (1822-1829) sera assigné à résidence.

(3) Car le plus âgé des ministres, sans lien de parenté avec le précédent.

(4) Né à Sousse en 1890 et mort à Tunis en 1972, Charles Saumagne est un avocat et historien français qui a notamment occupé, entre 1943 et 1956) les fonctions d’Inspecteur général des services administratifs et de Secrétaire général du gouvernement tunisien. Il est le codécouvreur du site de Kerkouane et a été un médiateur important des négociations ayant conduit à l’autonomie interne : «Lorsque, au printemps 1955, les négociations franco-tunisiennes sur l'autonomie interne risquèrent d'aboutir à l'impasse, c'est à Charles Saumagne que le président Edgar Faure fait appel pour l'aider à dénouer la situation. Grâce à son amitié avec Bourguiba, il facilite les contacts de celui-ci avec le président Edgar Faure, ce qui a permis de lever les derniers obstacles à la conclusion des conventions du 3 juin 1955 sur l'autonomie interne», Le Monde, 30/05/72.

(5) Mohamed-Salah Mzali, Au fil de ma vie, Éditions Hassen Mzali, 1972.

(6) ibid.

(7) M’hamed Chenik avait déjà été Grand Vizir de Moncef Bey en 1943.

(8) Slaheddine Baccouche avait déjà été Grand Vizir de Lamine bey de 1943 à 1947.

(9 Militant socialiste tunisien, Alain Savary révèlera en 1987 que c’est Cohen-Hadria qui, en juin 1954, à l'arrivée de Mendès-France au pouvoir, lui a demandé de convaincre Mendès-France de l’urgente nécessité d'une action décisive.

(10) Le Monde, 5 novembre 1969.

(11) 10 février 2014 vs 4 mars 1954.

(12) Habib Bourguiba, discours, congrès de la Victoire, 2 mars 1959.

- Ecrire un commentaire

- Commenter